| 口述非遗:陈云与评弹 | |||||

|

|||||

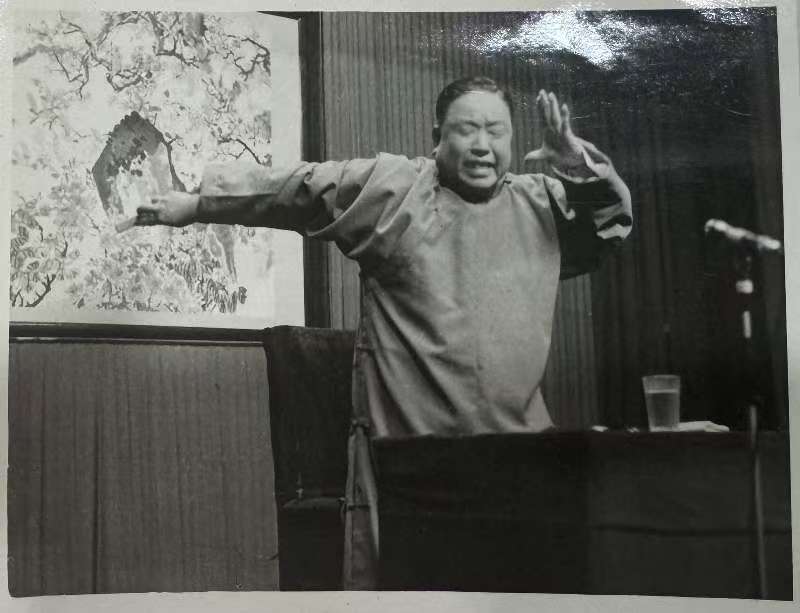

陈云同志是苏州评弹的老听客。从6岁开始听评弹,直到91岁在评弹声中安然离去,对苏州评弹的热爱贯彻了陈云的一生。陈云同志对评弹艺术有着深刻独到的见解,对评弹艺术和评弹艺术工作者都给予了极大的关心。 陈云同志多次表示他是苏州评弹学校的名誉校长。1963年,13岁的我小学毕业,考取了苏州评弹学校。我记得很清楚,父亲把我带到考场去,招生第一天天还没有亮就到了评弹学校的门口,当时评弹学校就在学士街。共有500个人报名,录取了两个人,一个就是我,还有一个叫庄洁扬,他是最后一个报名的,姗姗来迟,人家要关门了,他来报名了。1965年毕业,我成为评话演员,1985年后任苏州评弹团的副团长副书记近三十年。长期的评弹生涯,我始终感受到陈云同志对评弹事业的深切关怀和无微不至的关心。 在纪念陈云同志诞生一百周年之际,我有幸参加了中央文献研究室、中国曲协、中央电视台联合拍摄的《陈云与评弹》纪录片的拍摄工作。我和上海彭本乐、浙江蒋希均,江浙沪三个评弹方面的专家在北京一起撰写了《陈云与评弹》这部电视文献纪录片,总共有六集。 第一集:童年情结,终生珍爱 第二集:重视传统,倡导创新 第三集:出人、出书、走正路 第四集:评弹学校名誉校长 第五集:良师益友“老听客” 第六集:嘱托未来,一往情深 陈云同志1905年6月13日生在江苏青浦县练塘镇,两岁时候,他的父亲就过世了,四岁的时候母亲也走了,最后过继给他的舅舅。舅舅姓廖,他小时候的名字叫廖陈云。舅舅家也在练塘镇,家边上有一家书场叫长春苑。陈云说:6岁我就去听书了。所以从小就受到了江南文化的熏陶,喜爱评弹。 14岁的陈云到上海商务印书馆做学徒,他的一个舍友姓胡,安徽人,也喜欢听书,还每天写日记,有一篇上面就这么写:“1921年8月1日,今天我跟廖陈云到书场听书。听谁的书啊?听周玉泉先生演唱的《玉蜻蜒》,周先唱了开篇《林冲踏雪》。”“廖陈云听了那本书感到很闷气,为什么呢?他就感觉到林冲这个人太窝囊。”白虎堂、野猪林遭陷害,最后林冲是逼上梁山的。 1925年五卅运动爆发,当时陈云同志是商务印书馆罢工委员会的委员长,领导罢工斗争。同年他加入了中国共产党,参加了上海工人三次武装起义。后来跟着周总理,在上海搞地下工作,到1933年跟中央领导机关从上海撤退到江西。到了江西以后,陈云同志担任红五军团的政委,参加了长征。抗战时期在延安,陈云同志担任中央组织部部长。建国以后陈云同志主要分管经济建设,他是我党最懂经济的领导之一。 1945年,陈云同志受中央委派到东北,当了北满的书记,所以他对东北非常了解。浙江曲艺团有一个很有名的评话演员叫汪雄飞,擅演三将军张飞,起角非常形象生动。汪雄飞后来说了新书《林海雪原》。有一次在杭州演出评弹时,陈云就说:哎,今天那个三将军来了没有啊?汪雄飞过来了,陈云对他说,你说的有的地方不对,我在东北这个地方待过三年呐。威虎山在什么地方,奶头山在什么地方,座山雕是怎么样一个人,我都清楚。陈云对汪雄飞说,今天我说一回书给你听。说什么书呢?陈云同志把军事地图拿出来,跟汪雄飞说,这个地方就是威虎山,这里是牡丹江,这是什么什么地方,还有你们要知道,土匪是怎么样的。他很风趣,完全没有中央领导的架子,跟演员打成一片,评弹演员们叫他老听客,对他非常敬重。 陈云同志最喜欢就是听书。他说听书我不打扰人家,我一个人自娱自乐。他爱到书场听书,为了不影响听众,他嘱咐警卫:不要扰民,把车停得远远的,等书场开场铃响,灯光暗再进书场,两个警卫坐旁边,与民同乐一起听书。 从1959年开始,陈云同志身体不太好,赋闲在家,就是听评弹。他有两台录音机,陈云的夫人于若木同志介绍,是1959年苏联方面送给中国领导人的。为什么有两台呢?陈云自己有一台,还有一台是周恩来总理送给他的。周总理说,你经常要听书的,我反正不用了,你拿去吧。那个录音机陈云从1959年一直听到生命最后。 他的两个儿子回忆说,陈云同志在医院养病期间,每一次去,如果里面静悄悄的,就知道苗头不对,看样子父亲的病很重。如果到门口听见里面叮叮当当的评弹声,就放心一点。 1995年4月10号上午他交了最后一笔党费,下午,德高望重的陈云同志离开了我们。于若木说:陈云是在中篇评弹《一往情深》的乐曲声中走的。 陈云同志逝世以后,我奉命去北京陈云的家里帮助整理评弹方面的遗物。他的住处在中南海,我在那儿待了18天。陈云同志所有的遗产就是几架子图书,还有十几箱评弹的磁带,另外还有2万元的稿费。 陈云同志喜欢评弹,研究评弹。1984年,在评弹最困难的时候,陈云提出“出人出书走正路”的方针,为评弹的继承和发展指明了大方向。他非常重视评弹进校园,培养接班人。 评弹起源于苏州,在清末民初以后流行于江浙一带,所以我们的听众很广大。根据统计,在电视普及以前,观众最多的是电影,第二位的就是苏州评弹。苏州城区有100多家书场,街头巷尾都是书场。我住在西中市皋桥,边上500米就有三家书场。过去没有手机,也没有电视,什么都没有的,主要娱乐生活就是听书。苏南农村也一样,听书是广大农民群众的主要娱乐生活。 陈云为什么在80年代的初期提出“出人出书走正路”?因为评弹在文革中间受到了严重的摧残。1969年冬,苏州评弹团解散了。当时苏州有五个团:评弹一团、二团、三团、火箭评弹团、百花评弹团。评弹团解散,大批评弹艺人下放到苏北或工厂(苏州灯泡厂)。我是随船押运家具去射阳的。在那里苏州文艺界改为三个连,评弹是文艺三连。我们在那里上台说书,我扮演《智取威虎山》的杨子荣,头戴皮帽,穿着皮大衣,拿了枪上台说书,评弹不像评弹了。所以后来陈云同志提出来了:“出人出书走正路”“评弹要像评弹”。 陈云同志收藏的评弹磁带很多,有一些年份比较长了,需要认真整理,一共1200盘磁带。最早都是1965年,包括金声伯的《七侠五义》,蒋月泉与朱慧珍《玉蜻蜓》及《珍珠塔》《董小宛》《红灯照》《球拍扬威》等。我的工作是认认真真地听一遍,有没有错乱,次序理清楚。把断掉的磁带接上去,最后刻成光盘,共刻了500张光碟,这是一批珍贵的评弹资料。 他的女儿陈卫华说:“父亲他还学琵琶的,还叫我考评弹学校。做了一个小竹弓让我练习手指。”陈云同志的琵琶老师周云瑞是上海评弹团著名演员赵开生的师傅。我在陈云家里看到一把琵琶,上面写了哆来咪发,直接贴在琵琶上。周云瑞说:老首长弹琵琶,人一定要正,要对着镜子练。陈云就在自己家里做了一个大的镜子,认真地练习。 陈云主张说新书。他说评弹一定要创新,不能守旧。他觉得有一个中篇评弹《真情假意》不错。三回书说完一个故事,是反映现代生活的新书,写剧本的是上海评弹团的徐檬丹,我的师母。陈云感觉很好,这个《真情假意》他听了三十遍。然后介绍给邓小平,但是他又担心邓小平是四川人,可能听不懂苏州话,最后又建议改成广播剧,叫《真与假》。 陈云同志对评弹有一句话:老书、传统书七分好可以鼓掌,新书三分好就要鼓掌。以此来鼓励创新,要说新书,说新唱新。他说一个曲种如果没有新的东西就完蛋了。 苏州有个戏曲学校,里面有越剧、昆剧、京剧、评弹等专业。三年自然灾害最困难的时候,国家的八字方针“调整、充实、巩固、提高”,最后把这个学校砍掉了。陈云同志说:评弹还是要留下的,也不需要花多少钱。1962年评弹学校正式建立。 苏州评弹是国家级非物质文化遗产,里面包括二个曲种:一个苏州评话,一个苏州弹词。评话只说不唱,我就是学评话的。他发现第一届学员学弹词的比较多,学评话的比较少,便指示要培养评话演员。1963年评弹学校为了培养评话演员招生,最后就招了我和庄洁扬。两个学生不能开班,所以把我们插在62届评话班。评校三年学制,我是插班生,提前一年,1965年毕业。 1980年,恢复苏州评弹学校,陈云同志特地为学校题词。他对评校学生非常关心,当时学校在黄天荡,边上有一个石粉加工厂,满天的粉尘。陈云嘱夫人于若木亲自来勘察评弹学校的新校址。我在陈云家里见了于若木(时年87岁),我说:“首长,我是评弹学校的学生啊!”她笑眯眯地对我说:“评弹学校的校址是陈云同志忙,嘱咐我来苏州,后来就定在了三香路那里。” 周明华

|

|||||

| 【我要打印】 【关闭窗口】 |