| 大云庵沧桑(上) | |||||

|

|||||

作者:王稼句 入元以后,空旷的南园上渐多寺院。至正年间,释善庆在沧浪亭东隔水对岸饮溪桥(一作隐溪桥)侧建大云庵。善庆之师,即名僧示应号宝昙者,时住持集云庵,两庵相距甚近,宝昙亦常去大云庵。成廷珪避居吴中,偕郑元祐寻访宝昙,有《同郑明德访宝昙上人不遇》,诗云: “白云林下诵经寮,隔岸香风远更飘。 欲就禅床吃茶处,倩人扶过木长桥。” 按诗的描写来看,当是大云庵景致,集云庵无“木长桥”也。洪武中,宝昙奏请于太祖,将集云、妙隐、大云三庵合并,二十四年额南禅集云寺。宝昙圆寂后,以利塔置大云庵放生池。杨循吉《大云庵重建殿宇记》说: “宝昙遗塔所在,前沼后冈,古松标寿,有广陵南园之旧迹,斯非伽蓝之杰然者欤。” 俗传后有释吉草庵者居之,故大云庵被讹作结草庵,亦省称草庵。 弘治十年,沈周首次来游,并为住持茂公作《草庵纪游图卷》,今藏上海博物馆,卷尾有沈周亲题《草庵纪游诗引》:

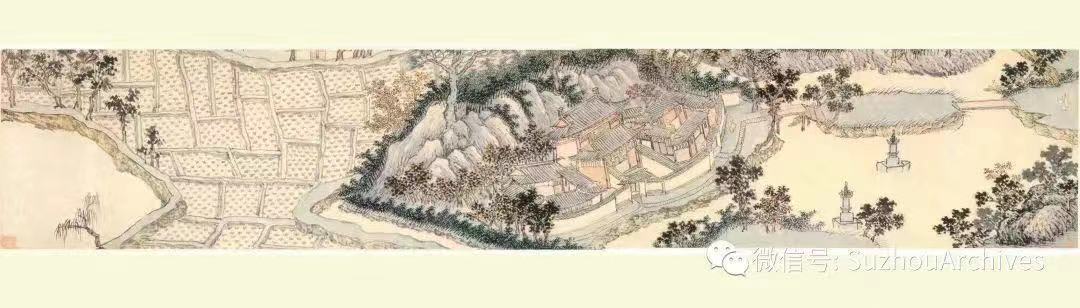

(明)沈周《草庵纪游图》卷 局部 上海博物馆藏 “弘治十年八月十七日,余有役于城,来寓草庵,为始游也。庵名本大云,前有吉草庵者居之,吴人讹为结草庵,遂使大云之名掩而莫彰。庵近南城,竹树丛邃,极类村落间,所谓城市山林也。隔岸望之,地浸一水中,其水从葑溪而西,过长洲县治,由支港稍南折而东,复南衍至庵左流入,环后如带,汇前为池,其势萦互深曲,如行螺壳中。池广十亩,名放生,中建两石塔,一藏四大部经目,一藏宝昙和尚舍利。东西有二小洲,椭而方,浮泊塔下,犹笔砚相倚焉。于东洲南次通一桥,惟独木板耳。过洲复接一木桥,然人行皆侧足慄股,撤桥则若与世绝者。自此达主僧茂公房,房踞东偏,中有佛殿,后亘土冈,延四十丈,高逾三丈。上有古栝,乔然迢十寻,其枝骸髅深翠,数百年物。西亦有房,与东房等,实茂之侄祯公分栖处也。山空水流,人境俱寂,宜为修禅读书之地。胜国时,有断厓和尚肇业于此,继之宝昙,昙传为断厓转生,皆了悟之人,非其人岂能致兹胜壤哉。地理家谓其四兽俱全,风气藏郁。以是观之,吴城诸兰若莫之及矣。是夕宿西小寮、纸窗月色,耿耿无寐,因得五字律一首。闻之茂公曰,诗状小处将无遗,尚须一图,使画中更见诗可也。余笑而颔之,又引此数语,系诗录于图左。诗云:‘尘海嵌佛地,回塘独木梁。不容人跬步,宛在水中央。僧定兀蒲座,鸟啼空竹房。乔然双石塔,和月浸沧浪。’长洲沈周。” 这篇文字,与崇祯刻本《石田先生诗钞》略有不同,与钱榖《吴都文粹续集》所收者亦不同。 自此以后,大云庵名声渐著,弘正间成了苏州文人在城中的雅集地。文徵明《重修大云庵碑》说:

文徵明 “庵在长洲县之南,虽逼县治,而地特空旷,四无居民,田塍缦衍,野桥流水,林木蔽亏,虽属城阐,迥若郊墅。庵介其中,水环之如带。其水东自葑溪,沿流入郭,至此分支而南,转出庵后,左右纡回,汇其前为放生池。池方广数亩,洲渚浮泊,望若岛屿,独木为梁,以通出入,撤梁则庵在水中,入庵则身游尘外。僧庐靓深,古木森秀,映树临流,慌然人区别境。余屡游其间,至辄忘反,非直境壤幽寂,而僧徒循循,多读书喜文。所雅游皆文人硕士,若沈处士石田,若杨礼部君谦、蔡翰林九逵,皆尝栖息于此。” 杨循吉《沈石田寓结草僧院次韵》云: “门前即人世,活板作飞梁。 古殿崇三宝,寒泉绕四央。 松枯老成怪,蜂出晚知房。 更拟分禅榻,来听夜雨浪。” 文徵明《结草庵雨中小集赋呈诸友一首》云: “深树交交荫短垣,野桥诘曲带松关。 多情未咏池塘草,半日先酬竹院闲。 细雨欲留春不住,夕阳时见鸟飞还。 与君他日粗偿志,来觅题名败壁间。” 徐鳞《游结草庵》云: “指引松门路,飘飘水上蹊。 津云春匝寺,灌木昼藏溪。 苔色终年绿,藤花四月齐。 归途余兴绪,黄鸟隔林啼。” 正德十五年,文徵明偕吴燿、蔡羽、王守、王宠往游,徵明《重过大云庵次明九逵履约兄弟同游》云: “沧浪池水碧于苔,依旧松关映水开。 城郭近藏行乐地,烟霞常护读书台。 行追春事花无迹,闲觅题名壁有埃。 古栝苍然三百尺,只应曾见宝昙来。” 蔡羽《赠澄上人》云: “五载栖云宅,如浮海上舟。 断梁僧渡熟,疏竹鸟啼稠。 静得观鱼乐,闲堪学道谋。 棹歌何处起,城里有沧洲。” 王宠《寓大云庵赠茂公》云: “趺坐长眉老,稜稜插五峰。 池开通宝筏,巢古挂云松。 拄杖胡藤断,袈裟金缕缝。 径行那出户,阶藓自蒙茸。” 过而不久,大云庵遭回禄之灾,焚为一片瓦砾之场。嘉靖十二年,住持一峰嵩公暨徒松富镇公重建,杨循吉《大云庵重建殿宇记》说: “十二年,一峰师徒以已资先建大殿,不藉檀施之力,阅八月告成。至今嘉靖十三年,又建堂宇门庑,自为一房亦成。座下半云、雪溪本娴吟笔,驰声丛林,至是咸预骏奔,共落胜举。然后祝圣有所,居众有寮,美哉轮且奂矣。” 未久,庵又火毁,嘉靖二十五年,松镇公之徒定昂重修,文徵明《重修大云庵碑》说: “及是再毁,而镇之徒定昂亦再新之。经始于嘉靖丙午,落成于戊申之夏,栋宇雄丽,像设有严,华幡鼓钟,列置如式,门屏垣墉,悉还旧观。” 就在嘉靖间,知府王廷时在庵中举行雅集,皇甫汸《郡守王公廷招游大云庵同用春字》云: “谢守屏纷务,韦公访净因。 石门纡画戟,云径拥朱轮。 伐木听莺罢,衔花爱鹿驯。 从兹双树下,扫榻待行春。” 皇甫《大云庵席上别郡守作》云: “使君送客祖筵频,风景登临复此晨。 萝径不知轩骑入,莲峰常对郡斋新。 沧波袅袅空违思,杨柳依依可奈春。 明发天涯重回首,习池留醉与何人。” 当时大云庵有释文瑛者,与郡中文士稔熟,文徵明有《赠草庵瑛上人》云: “昔人曾此咏沧浪,流水依然带野堂。 不见濯缨歌孺子,空馀幽兴属支郎。 性澄一碧秋云朗,心印千江夜月凉。 我欲相寻话尘寂,新波堪著野人航。” 由于当时沧浪亭已沦为荒烟蔓草,文瑛或欲以大云庵假作沧浪亭故址,请归有光撰文张目,有光在《沧浪亭记》中说: “迨淮海纳土,此园不废。苏子美始建沧浪亭,最后禅者居之,此沧浪亭为大云庵也。有庵以来二百年,文瑛寻古遗事,复子美之构于荒残灭没之馀,此大云庵为沧浪亭也。” “而子美之亭,乃为释子所钦重如此,可以见士之欲垂名于千载之后,不与其澌然而俱尽者,则有在矣。” 震川毕竟是震川,寥寥数语就给应付了,且这篇《沧浪亭记》成为传世之作。 嘉靖之后,大云庵似乎随着苏州文风的转移而渐无声音,特别是康熙间宋荦重建沧浪亭后,更寂然无闻了,康熙《长洲县志》卷十六称“今则坍颓不堪矣”,真可惜了这个如在云岩江村的小庵。 |

|||||

| 【我要打印】 【关闭窗口】 |