| 为民间藏品搭建“云端档案馆” ——江苏省张家港市开展民间藏品数字化建档纪实 | |||||

|

|||||

民间藏品作为城市文化记忆的重要注脚,具有丰富的历史、艺术与文化价值,是档案资源体系的重要补充,但长期以来缺少对此的系统性整理与研究。针对这一空白,今年4月,江苏省张家港市档案馆启动了“民藏汇‘档’,共筑文脉——民间藏品数字化建档”项目,按照“政府主导、藏家主体、社会参与、科技赋能”原则,立体式、全方位推动张家港民间藏品的征集、建档与活化利用。截至目前,已完成7969件藏品的扫描、著录等工作,并在此基础上开展编研出版、展览展示等活动。

“民藏汇‘档’”项目团队入户调研

打造“采集—存储—活化”民间藏品资源建设样本 数字建档内容主要包括与张家港历史沿革、社会生活相关的文献、物证等。藏品经筛选鉴定后,按照有关规定进行登记、修复、整理、扫描和数字化入库。其中,纸质文献扫描分辨率均不低于600dpi,并对珍贵实物进行了3D建模。所形成的目录数据库与图像数据库,通过质检环节确认为“合格”后,批量导入档案馆藏数据库,由市档案馆永久保存。藏品用于展陈或编研出版时,标明藏品来源。 在数字化建档基础上,同步策划开展“民间瑰宝·共筑记忆”宣教项目,推出“解码:我与藏品的二三事”口述档案征集、“让老物件说话——张家港民间珍藏记忆藏品展”专题展览、“星火计划——民间文化基因库”张家港民间博物馆申报扶持等系列活动,以便更生动地挖掘藏品背后的历史故事与文化内涵,实现“藏而不匿、藏有所用”。 同时,借助苏州大学档案学专业研究团队力量,对实践经验进行提炼升华。相关研究成果在中国人民大学信息资源管理学院“地方文献的历史书写”学术讨论会上进行分享。 构筑更完整多元的文化记忆 项目启动以来,民间收藏家和爱好者踊跃参与。在他们看来,数字化建档进馆破解了诸多困境。

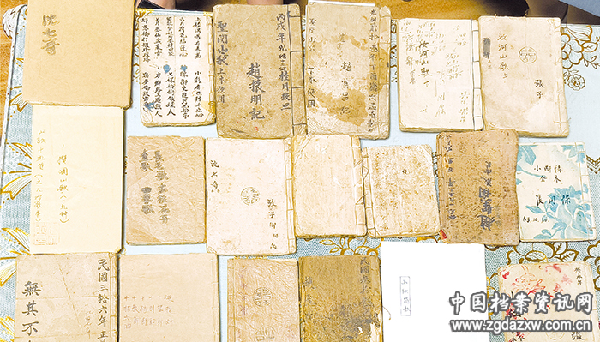

民间收藏爱好者收藏的国家级非物质文化遗产“河阳山歌”手抄本

比如,民间藏品社会认知度较低。众所周知,与名人相关的东西往往有收藏价值,且名气越大价值越大,但民间收藏的往往是与老百姓生活息息相关的布票、粮票、广告纸、毕业证等这些看似微不足道的东西,承载的文化价值有待进一步挖掘。 再如,民间藏品数量丰富且不少价值颇高,据此形成的研究成果质量也不错,但影响力往往集中在有限范围内,未能真正走向大众,产生更为广泛的社会影响。 此次由市档案馆主导的数字化建档项目,对微观个体记忆予以关注,具有示范引导效应,在公共收藏与私人收藏、公共文化资源与社会文化资源之间搭建了沟通桥梁,推动构建“官方档案+民间记忆”的全域档案资源生态。 苏州历史文化研究会会员、民间收藏爱好者朱永平表示:“民间藏品正如散落的文明拼图——每一份信札、每一件文稿、每一个老物件,都承载着当时的生活记忆与当地独有的文化基因。民间藏品数字建档为这些越来越珍贵的‘文化碎片’搭建了一座‘云端档案馆’。通过数字化建档,众多民间藏品从私家珍藏转化为公共文化资源,为更大范围的研究、出版、展览提供了各种可能。” 张家港市档案馆馆长江建胜介绍,项目推进过程中,发现了不少具有重要历史文化价值的民间档案文献,为申报各级档案文献遗产名录储备了资源。通过挖掘藏品背后的历史故事、人文记忆,有助于形成更完整、多元的城市历史文化记忆。 作为一项探索性工作,项目也面临着许多挑战。在江建胜看来,尤要进一步完善科学的分类标准体系,实现官方标准与民间实际的兼容,稳步推进民藏资源专题数据库建设,提升成果服务能力。 (张家港市档案馆)

|

|||||

| 【我要打印】 【关闭窗口】 |