| 刘开荣教授:不应忘却的记忆 | |||||

|

|||||

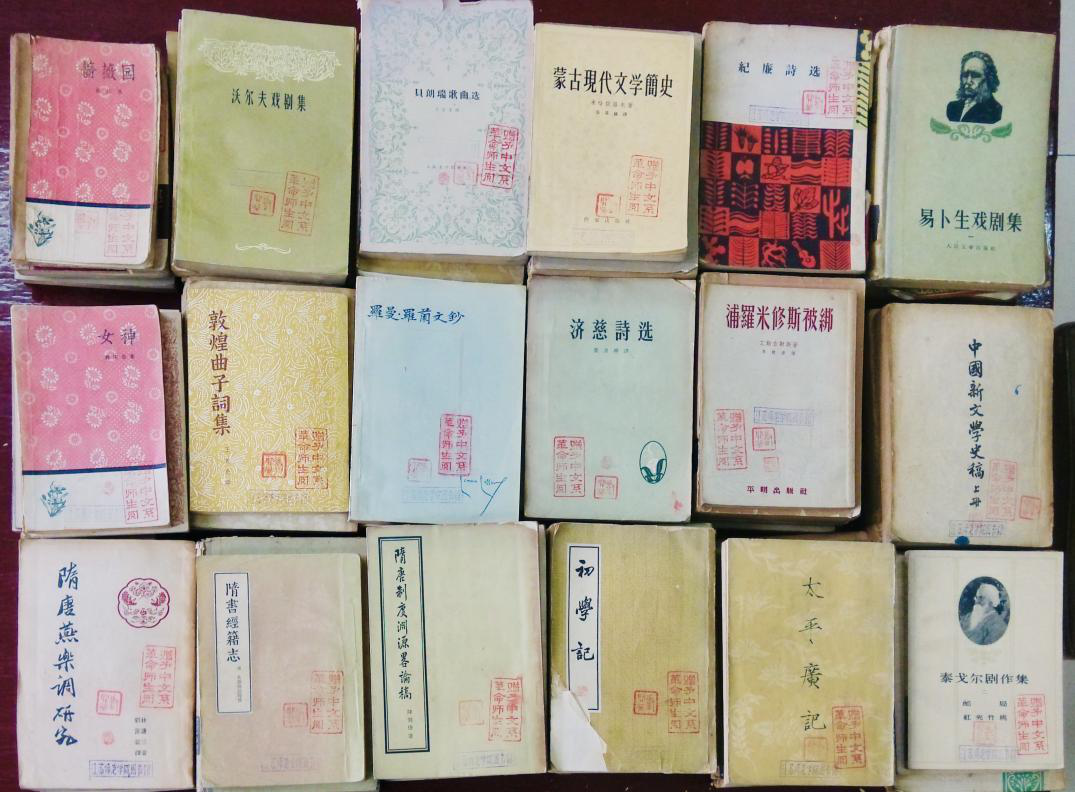

作者:杨旭辉 刘开荣教授本是苏州大学文学院历史上不可绕过的重要人物,但时间的流淌却让关于她的记忆变得模糊以至淡忘了。 第一次听到刘开荣教授的名字是在我读研的时候,吴企明先生给我专门讲唐代小说研究的专题,其中提到两部重要的研究著作:刘开荣著《唐代小说研究》、李宗为著《唐人传奇》。巧的是,这两部书的作者都曾经在苏州大学的前身江苏师范学院工作过。吴先生当时只是简单地提了一嘴,刘开荣教授曾是陈寅恪的研究生,1958年江苏师范学院中文系恢复的时候当过系主任;李宗为是施蛰存先生文革后的首届研究生,赵景深先生的内侄,曾在中文系资料室工作过。 在很长的一段时间里,唐诗是唐代文学研究的重点和热点,唐代小说几乎无人问津,直到1976年以后,才开始逐渐受到学术界的关注。因而,刘开荣教授在四十年代撰写的《唐代小说研究》被国内外学术界公认为唐代小说研究的开山之作。当我仔细阅读这本书的时候,第一感觉就是和过去读的大多数文学研究论著不太一样。她在考论唐代小说体制、源流以及内容、形式的同时,用了较多的笔墨关注、讨论了唐代小说发展的社会、政治背景,就其研究方法来看,很显然是受到陈寅恪先生“以诗证史”治学方法的影响,书中也有不少地方援引了陈寅恪先生的论述和观点。九十年代前中期,正是陈寅恪学术思想最受人关注、学术界讨论也最为热烈的时候,而刘开荣教授的《唐代小说研究》早于这个时间点问世,自然绝不是那种趋热点、赶潮流式的研究,且能如此深谙陈先生之学术神髓,在“史诗互证”“文史结合”上,做得如此精彩,读来不禁拍案称叹。又因为刘开荣教授是苏大中文系的前辈,自然就有兴趣去了解她的生平和学术经历。 在与文学院一些老先生的交谈中,我对刘开荣教授的情况有了简要了解。1909年,她出生于湖南衡阳。父亲刘鸿亮,1925年加入中国共产党,在家乡积极开展农民运动,1928年4月英勇牺牲。新中国成立后,刘鸿亮被追认为革命烈士。刘开荣教授自幼家境贫寒,但一心向学,便选择可以提供免费食宿的教会学校。长年在教会学校读书的经历,使得她具有极好的英语基础。 1935年秋,刘开荣教授考入南京的金陵女子文理学院中文系,她的勤奋好学,受到了时任系主任陈中凡教授的青睐,在陈先生的悉心指导下,青年时代的刘开荣便写出了专著《唐人诗中所见当时妇女生活》(该书1943年由商务印书馆出版)。抗战全面爆发之后,她曾一度辍学,辗转流离中,曾在国立长沙临时大学(不久后改名为“国立西南联合大学”)借读。1938年,金陵女子文理学院内迁至成都华西坝,刘开荣教授克服困难,前往学院复学,并于1941年毕业。 大学毕业以后,刘开荣教授留在成都,主要从事基督教古典文献的翻译工作,先后兼任华西大学文学院秘书、金陵女子文理学院英文系教师。1943年,陈寅恪先生来成都燕京大学历史系执教。刘开荣教授报考了陈先生的研究生,专攻唐代文学,致力于唐代小说的研究,得到了陈寅恪先生的悉心指导。后陈寅恪先生因故委托陈中凡教授代为指导,再此期间,刘开荣教授又先后得到了著名学者吴宓教授、燕京大学中文系主任马季明教授的点拨。经过两年的研究写作,1945年冬,她提交了论文《唐代小说研究》,论文答辩评审组由陈寅恪先生担任组长,著名语言学家李方桂教授和著名社会学家、民族学家林耀华教授一起,组成评审组。论文评审当日,陈寅恪先生因身体不适,由王钟翰先生(著名历史学家,时任陈寅恪先生助手)代为宣布通过。这部被学术界誉为“唐代小说研究的开山之作”的《唐代小说研究》,后经燕京大学校长陆志韦先生(毕业于早年的东吴大学中文系)的推荐,1947年由商务印书馆出版。 1946年秋,在吴宓先生的推荐下,年近不惑的刘开荣怀揣着学术梦想,进入美国明尼苏达州立大学,攻读当时对中国学界来说还是一个崭新领域的东西方比较文学。但对刘开荣教授来说,她的求学之路先后得到过多位大师的指点,积淀了深厚的传统文学底蕴,再加上自小在教会学校打下的英语基础,正是如鱼得水。她在最短的时间里完成了美国的学业。1948年秋,学成归国的刘开荣教授,应吴贻芳校长之邀,受聘于南京金陵女子文理学院中文系,担任《中西比较文学》以及写作等课程的老师。 新中国成立之初,刘开荣教授先后在南京金陵女子文理学院(后并入南京大学)、南京师范学院(今南京师范大学)任教,讲授中国古代文学、外国文学、中西比较文学等课程,体现出渊博的学识。1958年,江苏师范学院中文系恢复,刘开荣教授、钱仲联教授与南京师范学院的一批年轻教师,奉调到苏州,刘开荣教授担任中文系主任。 在东吴大学时代,中文系实力颇强,但1952年院系调整时,江苏师范学院的中文系曾并入南京师范学院,现在重新恢复,在师资等诸多方面都存在困难。为了能以最快的速度提高教师的整体业务水平和教学质量,刘开荣教授想尽一切办法,她想到了聘请此时赋闲在苏州家中的朱季海先生来校讲课。此事的来龙去脉,朱先生在世的时候曾对我细说过。 朱季海是章太炎先生晚年的得意弟子,被太炎先生誉为“千里驹”。1950年辞去晏城中学(今苏州市第三中学)的教职,赋闲在家。刘开荣教授曾数次亲自登门拜访,邀请朱先生为中文系的青年教师和高年级学生讲课,且明确表示,对朱先生的讲课不设置任何条条框框的限定,教学内容和进度均由朱先生自由定夺。最让朱先生感动的是,她诚挚地对朱先生说:“只要朱先生您讲的,都是重要的,对学生和青年教师都是受益无穷的。”朱先生最终被她的诚意感动,应允为中文系的青年教师和高年级的学生讲授《说文解字》及相关课程。聘请朱先生到中文系讲课,因为未获得学校的支持,只能算是刘开荣教授私人的邀约,所以全部的讲课金都由刘开荣教授私人支付。据我的了解,后来成为江苏师范学院(直至后来的苏州大学)古代汉语、古代文学及相关专业的骨干教师都曾先后听过朱季海先生的课,区别只是时间的短长而已,因当时听课的青年教师来去自由。其中追随朱先生历时最久,获益最多的,当数古代汉语教研室的唐文(80年代初调任苏州铁道师范学院中文系),因而也备受朱先生的夸赞。刘开荣教授对学术的敬畏、对学者的尊重、对学科建设的重视、对人才培养的无私奉献,在今天的人们看来几乎是不可想象的。江苏师范学院中文系复建之初,百废待兴,在这艰难的岁月中,刘开荣教授的默默奉献,是绝不应该忘记的。 此时的刘开荣教授一边在擘画着中文系发展的蓝图,同时还要参加各种各样的社会活动。身兼江苏省人大代表、政协委员、九三学社中央委员等诸多职务的她,经常要往返于苏州、南京、北京之间,但她始终没有放弃学术的追求。她的晚年,把主要精力用在西方古典文学的研究上,对但丁的名著《神曲》致力尤深。曾写出长达四万余字的长篇论文《论但丁和〈神曲〉》,对《神曲》作了全面、深入的分析,直窥《神曲》之堂奥。她对市面上流传的《神曲》中译本很不满意,决定重译这部世界名著,在她翻译完成《地狱篇》之后,就因“文革”而被迫终止这一学术工作。令人惋惜的是,刘开荣教授的《神曲》部分译稿以及相关的研究论文,都没有能公开发表。1973年,她在苏州离世,享年64岁。 在去世之前,刘开荣教授把自己的所有藏书都捐献给了中文系,以供师生学习、研究之用。笔者曾在文学院资料室中,觅到不少她的旧藏,每一本书的封面上都钤盖着两方图章,一是长方形的捐赠章“赠予中文系革命师生阅”,还有一方是刘开荣教授的名章。这也许是刘开荣教授在苏州大学文学院留下的仅有印记吧,长年堆积在库房之中,尘封已久,一如她在文学院历史上的记忆。这些都是我们后来者最可宝贵的学术遗产和精神财富,是绝不应该忘却的。

刘开荣教授捐献的部分图书(苏州大学文学院资料室藏)

|

|||||

| 【我要打印】 【关闭窗口】 |