| 档案有痕:“美”开始的地方 | |||||

|

|||||

作者:王娇蓉 费孝通先生在《对“美好社会”的思考》中指出,“美好社会”的内涵是各群体从不同客观条件下取得生存和发展的长期经验中提炼出来,在世世代代实践中逐步形成,因之,它属于历史的范畴。所以,相同的群体对美好社会可以有不同的内涵。 “各美其美,美人之美,美美与共,天下大同。”吴江,是“美”开始的地方。 在吴江区档案馆内,保存着费孝通的名人档案与著作资料,通过这些馆藏,能看到他“江村经济—行行重行行—文化自觉—天下大同”的思想发展脉络,也能看到从吴江开弦弓村这座小小的江南村庄出发,怎样衍生出了关于人类社会发展美好愿景的学术理论。

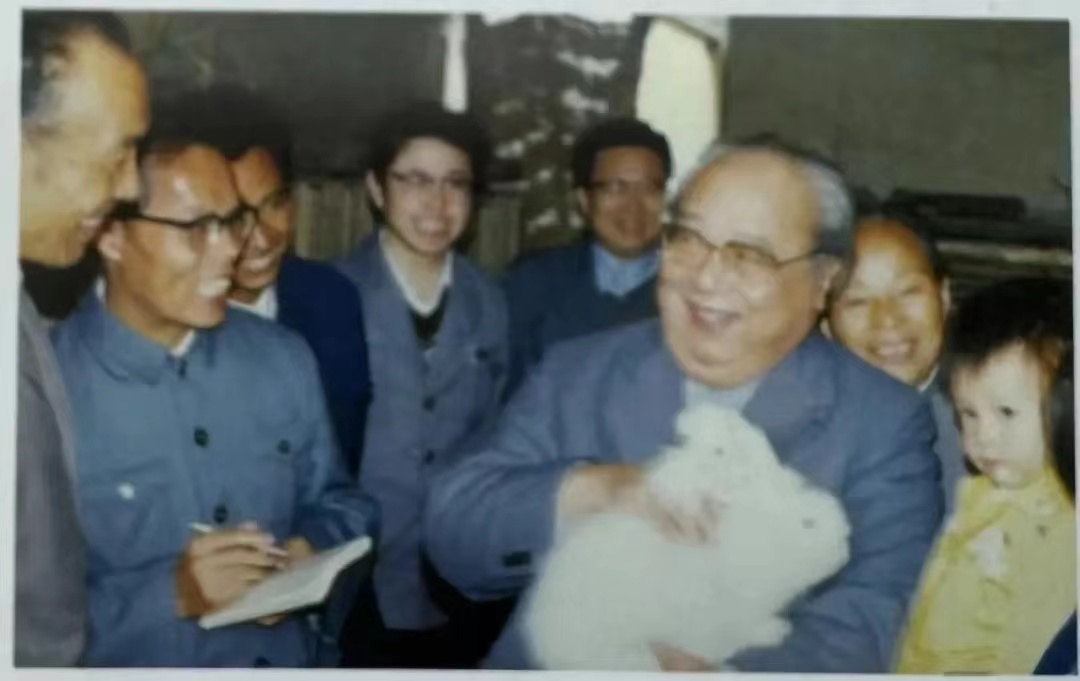

1985年10月17日,费孝通十访江村,抱着大白兔,高兴地称赞当地农民的“养兔热” 从一份档案,到一个人 吴江区档案馆馆藏的“费孝通与江村”档案,包括了费孝通的著作、画册、证书、照片等个人资料,开弦弓村自1955年到2001年的档案,以及其他相关研究资料。 费孝通最为人熟知的著作,是他在1938年用英文写成的博士论文《江村经济》 ,原题《中国农民的生活》。 《江村经济》问世前,西方人类学的研究方式是异域研究,费孝通的本土研究方式,不仅开创了新的研究方式和研究角度,也让西方世界第一次以“平视”眼光看待中国。如今在吴江区档案馆内,不仅馆藏着《中国农民生活——对开弦弓村的调查》的原稿复印件,还保存有国际应用人类学会马林诺斯基纪念奖等3本证书,由此可见费孝通在学术界的国际地位。 费孝通一生曾先后26次访问江村,从馆藏资料和照片不难看出,费老每次访问江村,都是亲自上阵,到农户家里,去听、去看、去感受,观察生活细节,搜集第一手材料。恰巧碰到有人家办婚事,他也会去看看新房摆设、添置的物件、人们的穿着、婚宴菜肴等等。 一份份档案,不仅记录下了吴江农村面貌和农民生活的变化,也让后人看到费老一生的未曾割舍的乡土情结、书生情怀。在吴江松陵公园费孝通墓碑上,铭刻着摘自他的文章《吴江的昨天、今天、明天》的一段话:“逝者如斯而未尝往也。生命、劳动和乡土结合在一起,就不怕时间的冲洗了。” 在某一年的清华大学录取通知书邮件中,附加了一本由校长邱勇专门赠送的费孝通著作《乡土中国》。在致新生的信中,邱勇写道:“《乡土中国》是一部饱含家国情怀的经典力作,费孝通学长基于大量扎实的社会调查,以简洁平实的语言勾画出中国基层社会的基本面貌和主要特征,探寻了家国乡土深处的文化根脉。” 诚然,并非所有人都能成为顶尖学府学子,但是在吴江,在江村,在吴江区档案馆,在一份份馆藏档案的字里行间,能看到这片土地孕育出的知识分子,是怎样牢记“天下兴亡,匹夫有责”的担当和“学以致用”的治学态度,是怎样用双脚丈量自己的家乡,又以所学反哺祖国的。 如果能让更多人记住费老的精神,让更多人激发对家乡故土的热爱,让更多人肩负起时代赋予的家国使命,那么逝者虽然如流水,却真的不曾、也不会离开他所钟爱的一片热土了。

从一座村庄,到一个国家 费孝通的学术研究来自乡村,乡村的发展也生动印证了他的学术成果。 吴江是费孝通的出生地,也是他两次学术生命的起点,一生中他以“江村—小城镇—中小城市—以大中城市为中心的区域中心”为主线,26次访问江村,同时走向全国各地考察探析,求索出一条科学研究中国社会的道路。他一生致力于社会学学科建设与中国本土社会调查研究,为中国社会学、民族学、人类学提出了具有原创价值的学术理论,为中国当代哲学社会科学发展作出了具有开创性的学术理论贡献。 在他的思想影响下,政府也认识到个体经济的重要性,支持建立了一批乡镇企业。馆藏档案显示,1997年,庙港镇政府进一步支持、扶持个体私营工业发展,并成立了个体工业领导小组,对个体工业给予部分优惠政策。馆藏的村办企业承包合同、村办企业报表、村办企业产值表等档案,都说明了开弦弓村村办企业的发展。 开弦弓村档案涉及政治、经济、文化、社会等各个方面,反映了农业合作化、家庭联产承包责任制、改革开放等政策下的农民生活,体现了传统农业社会向工业化社会转变的一系列变化,可以为费孝通学术思想提供相应资料佐证。其中村办企业兴衰、农民入股投资都是苏南农村经济发展的缩影,人口变动、村规民约、村庄治理都为社会学研究提供了重要的样本。 费孝通的研究,从江村到吴江、到苏州、到苏南、再到温州,他将自己对于中国经济社会学的研究,围绕长三角进行了一个逻辑上的推演,一直到当代,还仍然起着作用。 吴江区档案馆相关负责人介绍,目前馆藏档案的借阅主要用于地方志书编纂、学术论文撰写等。地方史志工作者借助开弦弓村档案,先后编纂了《开弦弓村志》《中国名村志·开弦弓村志》中、英文版。来自全国各地高校的社会学者对江村发展也非常关注,他们通过查阅开弦弓村近半个世纪的档案了解江村在社会主义建设时期的发展历程,完成了《世纪江村——小康之路三部曲》《江村变迁:江苏开弦弓村调查》等研究。

天下大同,“活”的档案 从1938年到今天,费孝通这位“著名的社会学家、人类学家和社会活动家”所倡导、阐发、践行的理念,依然是鲜活而有穿透力的。 吴江区档案馆相关负责人称,了解费孝通学术体系,不仅是要阅读理解他的学术成果,更重要的是要感受他的研究精神和方式理念。通过馆藏档案,可以系统理解费孝通学术思想内涵、深入感受费孝通脚踏实地的治学精神、传承弘扬费孝通志在富民的人生理念。 费孝通一直把调查研究作为社会学研究的重要方法,坚持从现实出发,实事求是地关注身边具体的村落和人群,用可行的方法解决实际问题。通过档案,可以看到费孝通坚持与农民面对面交流、亲力亲为参与实地调研,从实地研究中获得研究成果。在他的影响下,中国社会学学科始终以“从实求知”作为学科准则,走出了一条紧贴中国社会现实、反映中国发展经验的中国社会学道路。此外,从《江村经济》开始,费孝通始终坚持为乡土社会发展和富民寻找路径的本色。从江村经济起步,到关注少数民族发展,从小城镇建设,到加强古镇保护开发,从长江三角洲的开发和外贸格局构想,到关注中华民族多元一体格局、“各美其美、美人之美、美美与共、天下大同”的文化理念,他从来没有止步,一直践行着他“志在富民,皓首不移”的价值观。 透过一份份档案馆资料对费孝通的学术研究和生平经历追本溯源,对于社会科学的学生、学者来说,可以践行老一辈学者的脚步,从中寻找中国特色哲学社会科学的治学经验;对于建设者来说,可以找到发扬特色文化优势,实现乡村振兴,全面建设社会主义现代化国家的方法论;对于每一个中国人来说,可以看到费孝通把志在富民作为一生追求目标,把了解认识中国社会、改造中国社会作为自己的使命,学习感受他胸怀天下的家国情怀。 在国际局势依旧动荡的今天,“各美其美,美人之美,美美与共,天下大同”的愿望似乎显得过于理想主义,但是每一个人,都可以来走一走江村之路,看一看“费孝通与江村”档案,感受那一代的中国知识分子,是如何陪伴着祖国从积贫积弱走向逐步腾飞,继而把本国利益同各国共同利益结合起来的。相信在费孝通鲜活的理论感召下,将会培养出属于这个时代的、具有国际视野的、心怀天下的中国新青年。 |

|||||

| 【我要打印】 【关闭窗口】 |