| 吴县豆腐业同业公会:微利行业的初心与坚守 | |||||

|

|||||

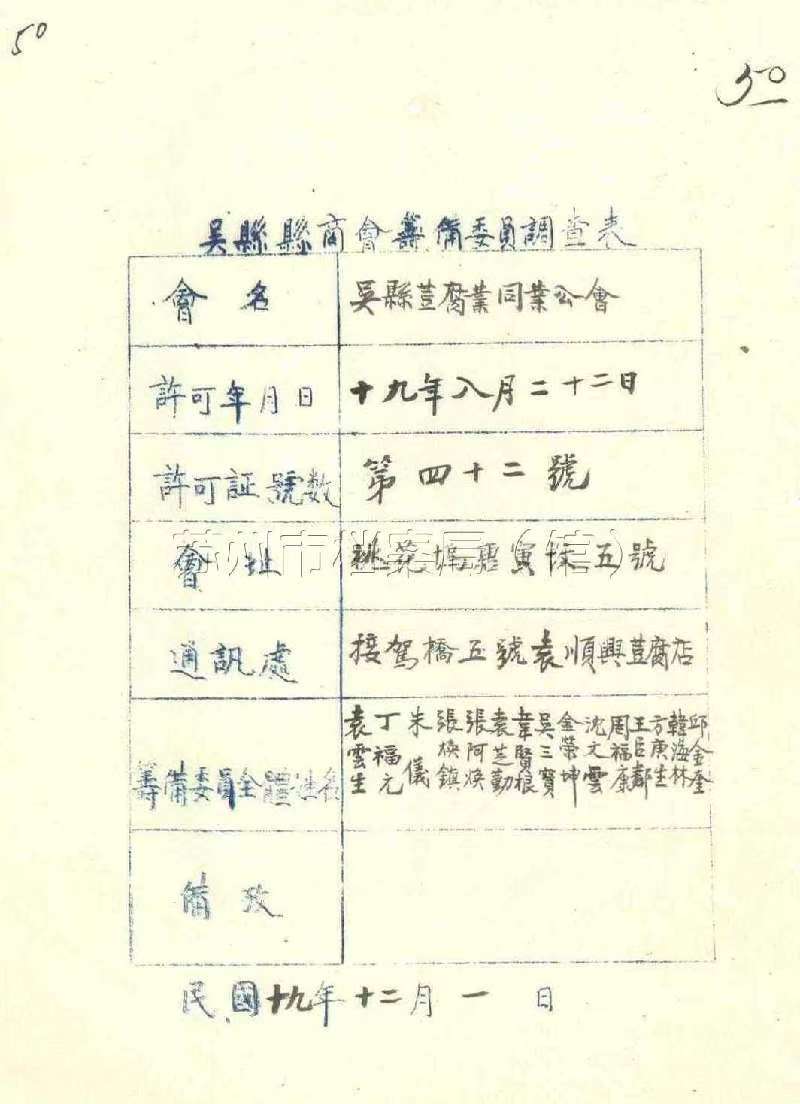

作者:倪嘉琪 “色比土酥净,香逾石髓坚。味之有余美,五食勿与传。”豆腐,这一元代著名女诗人郑允端笔下色香味俱全的人间美味,至今仍常见于人们的餐桌之上,因其平价、健康与美味,备受大众喜爱,历久而未衰。 追溯豆腐的起源,五代谢绰在《宋拾遗录》中记载,“豆腐之术,三代前后未闻。此物至汉淮南王亦始传其术于世”,明代李时珍在《本草纲目》中亦言“豆腐之法,始于前汉刘安”,而淮南民间则流传着“刘安做豆腐——因错而成”的歇后语。所谓“因错”,即是他不慎将石膏洒落在豆浆之中,而凝固成豆腐。孰不知,正是这一错,成就了日后流传两千余年的人间至味。 然而,豆腐好吃,豆腐从业者日子却不好过。俗语云,“世上三行苦,撑船、打铁、磨豆腐”。事实上,直到20世纪初,豆制品生产都是小型手工作坊,设备简陋,劳动强度大,环境恶劣且利润微薄,在外来资本主义的大肆侵袭及本土封建主义的腐朽统治下,其处境更是岌岌可危。身处资本主义在中国萌芽的前沿阵地苏州,豆腐业小作坊主们敏感地觉知到,惟有更好地联络同行,发挥自身能动性,才有可能共同抵御风险以维持正常运营。 1930年,袁云生、丁福元、朱仪等15人共同筹备成立吴县豆腐业同业公会,袁云生任主席,设定会址于桃花坞唐寅坟五号,以接驾桥五号袁顺兴豆腐店作为通讯处。

1930年12月,吴县豆腐业同业公会调查表 为全面吸纳会员,同业公会以行规的形式明令“凡吾同业必须依法加入本会,在吴县区域内如有同业未加入者应强制加入,本会应予保障,如未入本会则取缔其营业”。入会会员按照营业大小分等缴纳会费,依规享有选举权、被选举权及表决权等各项权利。这一同业组织的成立,为豆腐业同行们提供了全新且便捷的交流平台,而坚守行业定位,维护同业利益是其共同准则。 1932年,吴县豆腐业同业公会成立初期,主席袁云生如是说,“吾业与别业不同,丁此四方多难,民不聊生之时,敝业虽微,固为民生平时必须之品,而亦为细民日常佐餐之食。为政者原可课税,而为商者却不能加价,不然则使小民终岁勤勤力力,不足以谋一饱,而佐一餐矣”。 作为与民生息息相关的副食品行业,保持价格稳定是服务民生的重要一端。为此,同业公会规定在全体会议时共同议定售价,不论店铺、摊担一体遵守。若有违反,第一次警告或罚金十元,第二次罚金二十元,第三次永远取缔。从彼时公订的价目单中,我们可以清晰地看出吴县豆腐业的经营范围与货品价格差异。如1936年2月价目单议定,豆腐每板一千文、每块三十文,荷包豆腐干每块三十文,臭豆腐干每块二十文,百叶每张十五文,油豆腐每块五文,油汆臭豆腐干每块三十文,冰豆腐每块三十文,水豆腐每块三十文等。 为了更好地维护同业权益,规避同业倾轧,同业公会往往严定新店选址,禁止私设摊担。“增设新店须距离原有老店前面、对门之左右及两边之左右,当以二十家门牌号之外为规定”,且须事先报告公会,经调查确实无碍原有老店营业方准开设,凡私自设摊者均严令取缔。而不论新老店铺或是沿街摊担,除由公会指定移至临近菜市外,均不得私自迁移,即使因不可抗因素遵令临时迁移,亦须在规定时间内迁回原址,以免影响公共秩序与同业权益。若有违令者,由公会议决处罚或报告商会与官府。如李海宝豆腐摊违背业规一再任意迁移且不遵公议迁回,公会主席袁云生便致函商会转请县府派遣公安机关强制迁回,以儆效尤。 而面对微利行业自身与生俱来的脆弱基因,同业公会则积极寻求外界支持。1946年重新整理成立后,面对愈加高额的营业税与有市无货的原料采购困境,豆腐行业一度遭遇生存挑战,普通工人的处境则更加艰难,同业公会与职业工会间关于工资待遇的矛盾亦愈加深化,同业公会多次代表会员致函吴县县商会或吴县总工会等组织寻求帮助。如1948年受物价变动影响,原料用罄,且无处采买,停业者有十之一二,工人生计及社会秩序均难以维持,同业公会理事长顾杏生果断致函吴县县商会转呈吴县县政府设法各业平价配售主要原料,并将本业每月需要之数量详细上报,以寻求救济解除燃眉之急。 与此同时,同业公会亦从未忘记为贫苦会员排忧解难。“同业中如有贫伙身病无力工作经店主报告本会调查确实,均可送入本会调养……如遇贫伙身故无力收殓者,经司法官厅查验并无别情,得向本会领取棺木衣衾等物,收殓后有亲族者任其领归安葬,无亲族者由本会代葬义塚,立石标记以便日后有人认领。”相关费用均从公会的专项慈善基金中支取,棺木衣衾等实物则多来自会员捐助。 正因以上种种,吴县豆腐业同业公会得以在民国的战火纷扰、风雨飘摇中艰难求存,且从十数家会员发展至近两百家,实现了全行业的稳定与发展,保障了民生与同业权益。1949年12月,吴县豆腐业同业公会改组为苏州豆腐业同业公会。1956年1月,全体会员申请公私合营,同业公会不复存在,苏州豆腐行业亦自此进入了全新的高速发展阶段。 |

|||||

| 【我要打印】 【关闭窗口】 |