| 状元张謇争路权 冷水盘门建学堂(二) | |||||

|

|||||

作者:施建平

苏嘉铁路(岳钦韬绘) 1907年初,苏省铁路公司花费了23695两银子,终于把“苏省铁路学堂”的牌子在新桥巷(今苏州市姑苏区沧浪街道西中市与新桥巷交界处的“苏州粮仓博物馆”一带)挂上了。招生广告便在《申报》《时报》等各大报纸上刊载了。数百名学生报名考试,只录取了三十多个。分(铁路)建筑科、业务科、测量科三个专业。那时参加入学考试的学生,不仅要家世清白、有志于献身铁路事业,还要请苏州社会名流作担保,才能入学。 学堂虽然建起来了,但是苏州通往浙江和上海的铁路权利、乃至江苏和浙江地区的其他修筑铁路的权利,能否争回来,还得打个大大的问号。以张謇为代表的江苏省地方商人和绅士为什么会义愤填膺地“争路权”修筑铁路呢,洋人修筑不也挺好吗?如果有人有这种想法,只能说他对当时的历史太不了解了,因为当时铁路的重要性相当于现代的“芯片”!保路运动被看作是一个有关国家存亡的重大问题。 时任大清铁路总办的盛宣怀借着办电报局、开招商局、修成京汉铁路的东风,早已平步青云、红极一时,又因借贷洋人的巨款快修成沪宁铁路,被慈禧太后认为“不可少之人”而赏了黄马褂,一时风光无两。沪宁铁路的建成,虽然是件好事,但费用高达2954.7万银元,每公里造价约9万银元,是同一时期建设的沪杭铁路费用的3倍!像铁轨、枕木等原材料,都是从国外进口;外国技师的薪水也高得离谱。因此,商务部右丞王清穆、江苏教育总会会长张謇,副会长王同愈等人,都觉得与其让洋人来盘剥国人的权利,不如夺回本省的铁路建筑权——比如先修筑一条从苏州经嘉兴至杭州、宁波的铁路(苏杭甬路)。江浙一带纷纷发起了争取铁路利权的活动。 就是在这样的大环境下,培养铁路建设人才的“苏省铁路学堂”应运而生了。但苏省铁路能否由江苏人自己来修建,还很难说。因为1907年,“苏杭甬”铁路由苏、浙两省绅民集资开工后,英国驻华公使朱尔典暴跳如雷,要清政府勒令停工。软弱的清政府只得与英国订立《中国国家沪杭甬铁路五厘利息借款合同》,议定借款150万英镑,聘用英国总工程师,将苏杭甬的起点改为了上海,铁路名改称为“沪杭甬铁路”。这样一来,不仅苏州作为长三角核心城市的地位大大削弱,而且用“借款筑路”的名义,把沪杭甬铁路的主权给出卖了。噩耗传来,更加激起了江浙人民的愤怒。浙江铁路学堂的学生邬钢,修路的副总工程师汤绪,听闻路权被卖,极度悲愤、或绝食或吐血而死。浙江抗争的事迹传到了江苏,苏路公司的董事和苏省铁路学堂的同学们也都纷纷行动了起来。苏省铁路学堂在蔡望之、周亮才、朱复、朱文鑫、叶家源、包伯英组织下,马上成立了苏州拒款会。9月24日,他们先上街散发传单,向老百姓宣传。 周亮才、蔡望之等向绅商学各界发送《警告书》,倡议成立苏州拒款会。《警告书》宣传道: “江浙路权将入英人范围,两省命脉千钧一发,东南大局岌岌可危。我同胞盍思之?铁路者,利刃也,柄在我则可以使用,柄在人适足以自杀。江浙铁路,江浙人之利刃也,集款自办,权操诸我。英人欲张长江势力范围,强外部迫我借款,借款成则路权失,商民病,而个人之财产生命亦将趋于消灭之地;至已认之股归于乌有,更无论矣。况浙路久已开车,苏路亦将告竣,以已成之事业一旦送与他人,以使江浙人负莫大之债务,其能甘乎?今路权尚未被夺,外侮尚可抵制,我苏命脉尚有一线可延,乘此成败一瞬之时,力图挽回,未始无补。要之,既为江浙人,当保江浙人之权利;欲保江浙人的权利,当筹抵制之策。”

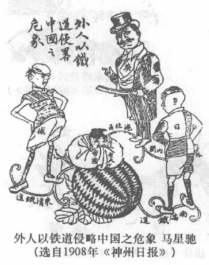

外人以铁道侵略中国之危象 此外,他们还大量印制《拒款意见书》,面向社会大声疾呼:呜呼!路事急矣!国脉危矣!…… 百年前《拒款意见书》上的内容,对于一般读者而言,有些拗口,用现在的话来说,大致的内容为如下文字: 我们的吴越地区的铁路权要被为蓝眼睛、大胡子的洋鬼子们夺走啦!以后我们的子孙还会有立足之处吗?锦绣江浙一旦如此,我们的神州大陆还不将全沦为外国人的殖民地吗?这中华大地,还是我们炎黄子孙的家园吗?要知道一旦铁路用洋人的钱来修路,那么我们江浙的铁路将被他们把持,我们的货物运输将受之于人!我们辛辛苦苦赚的一点小钱,利润将统统被他们盘剥。我们卖给洋人的蚕丝,他们拼命压价,卖给我们的洋油,贵得要命!洋人已经把持着我们的海关,把持着我们的内河的关口,现在又要把将修的铁路纳入囊中。是可忍,孰不可忍?!同胞们,如果我们现在还不奋起,那要等到什么时候才奋起!我们现在不拼命?那什么时候再拼命?! …… 9月25日,在姑苏区草桥堍的教育总会召开了有八九百人参加的特别大会,上海也派6位代表前来发表演说,大家一致认为:江苏只要筹足1500万银元,就可以夺回属于我们的路权!抵制清政府和洋人的盘剥和勒索。

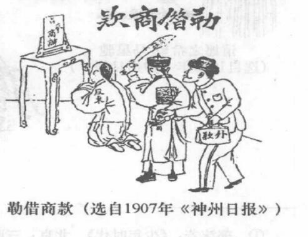

勒借商款 首先,他们致电苏路公司: “借款议成,路权扫地,生等对此颇为不平,他日学成为异国驱使,殊不甘心,请竭力挽回,始终勿怠。” 学生们走向社会,在大街上散发传单。这些呼声得到了苏州高等师范游学预备科、东吴法政学堂、苏州府中学堂、公立中学堂、陆军学堂、巡警学堂等学生的积极响应。他们联合致函江苏拒款会,提出如下要求: 一是派干事员至各府州县开会演说,广劝民众入股;并广设分会,俾远处同志可就近入股; 二是召开国民大会,召集绅商学界当场认股。 1907年10月 29日,苏州初等第十五学堂开父兄恳谈会,通过演讲向民众说清楚路权丧失之害处,十多个学生当场认购二十余股,学校烧饭的伙夫蔡松云亦用其半年的薪水当场认购了一股(一股为五元)。可见当时苏州上下群情激奋。民众在外强的逼迫下已渐渐醒来。

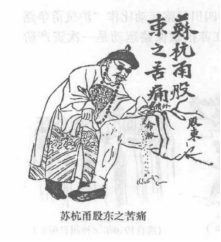

苏杭甬股东之苦痛 由苏州点燃的这波保路风潮在省内其他地区迅速蔓延开来。江苏金山县朱泾镇明强学堂的学生和太仓学会纷纷致电当时的都察院,要求当局收回成命,以维持苏省铁路自办的大局。 1907年11月,南京“洋学堂”的学生们在鸡鸣山寺召开省垣学界拒款大会,当场认购四千股。其他各州县学界亦积极参与拒款斗争。 此时,江苏妇女也不甘落后。上至富商太太小姐,下到尼姑和青楼女子,都热心宣传,积极认股。苏州的振华女中校长(现苏州十中和振华中学创始人)王谢长达、吴县蒋振懦、元和沈孟渊等人发起成立女国民拒款公会,她们在公告中用通俗的方言鼓动民众∶阿呀呀!弗好哉,弗好哉,大祸要来哉!我伲女同胞快快行动起来吧!(图5) 苏省铁路学堂学生在保路运动中起到了组织作用,一些学生的组织能力得到了体现。比如江浙保路运动中,江苏省的拒款会最早是由苏省铁路学堂发起,开会时全体学生担任干事,负责招待各方人士。在后来举行的苏省铁路劝股特别大会上,学生们多次承担各种会务工作。 如苏省铁路学堂业务科学生朱文鹏在保路运动中担任主席。毕业后,他任胶济铁路营业、编译两课课员(相当于现在的“科员”),后任安徽蚌埠商埠督办公署采运股主任等。在江浙保路运动中登坛演说,以“激切沉痛”之语,激发国民“油然生爱国爱土地之心”的学生周亮才,是南社会员。在辛亥革命成功后,任沪军都督府交通科一等科员,后曾官至交通部代理司长,为民国的建设作出了努力。 后来因为英国人的步步紧逼和朝廷周旋、让步,使江浙路权运动慢慢平息了下来,但江浙人民争取的“苏杭甬”路权基本保住了,英国的借款无奈只能用来修筑徐州到开封的铁路。在江苏境内自行修筑了“沪杭甬”的上海(南)站经松江至枫泾的沪嘉铁路,全长61.2千米,又称苏路、沪枫铁路(上海在1927年提升为“特别市”之前,一直归江苏管辖)。后由著名铁路建筑专家詹天佑进行验收,他在验收书中写到:“统计造桥四十八座,涵洞六十三处,桥之大者曰‘北姚泾’一百尺一孔,曰‘六吊湾’一百尺两孔,又曰‘斜塘’曰‘圆洩泾’均二百尺两孔,其斜塘桥之两端各有二十尺环洞一个,询悉水深各一二丈至三四丈不等,潮涌溜急操作甚难。”可见,詹天佑对江苏人民自行修筑的这段铁路评价很高。

苏省铁路之斜塘桥 来源:中国铁路博物馆 100多年前江浙人民为了建设中国人自己的铁路,历尽艰辛,甚至付出生命的代价。苏省铁路被称为“中国近代铁路建设史上筹集资金最丰、工费最低、速度最快、质量最好的商办铁路”。在清末收回利权、铁路商办的浪潮中,拒款废约护路的斗争贯穿了苏杭甬铁路建造的全过程。

苏省铁路碑(左上角为苏省铁路旧影)来源:江苏铁路博物馆 随着清政府的灭亡,苏省铁路学堂和其他社会机构一样,陷入了停摆状态。局势逐渐安定后,苏省铁路学堂学生陆聿贵等7人到江苏巡抚衙门(今苏州卫生职业技术学院三元坊校区)发出复校的呼声。1912年5月,在江苏民政厅厅长黄炎培的努力之下,经都督程德全批准,苏省铁路学堂与苏州公立中等工业学堂合并,成立了“江苏省立第二工业学校”,校址定于文庙附近的三元坊,1923年正式升格为“江苏省立专门学校”,成为中国第一所开办建筑科的高等院校。 苏省铁路学堂只存在了短短的五年,但培养出了不少杰出人才:如数学史家钱宝琮——他是著名数学家陈省身的恩师;治黄水利专家潘镒芬——时称“潘圣人”;还有中途辍学、改习文史的学部委员郭绍虞,以及一大批中国铁路建筑的先驱,共70多人。他们的身影遍布陇海线、江南铁路、粤汉铁路,乃至云南的个(旧)碧(鸡)铁路,滇缅铁路,为近代中国的铁路、公路和桥梁事业,以及江南一带的城市规划和建设作出了不朽的贡献。东南大学的图书馆至今藏有苏省铁路学堂1910届学生徐恩湛先生100多年前修筑个碧铁路的档案资料。苏省铁路学堂学生实习期间,为昆山测绘了最早的近代城市地图(旧多为饼图)。清末的昆山城,沪宁铁路从城厢镇的西南边穿过; 城内的民房、道路、桥梁等标识得十分清晰;城西北的马鞍山还是巍然屹立、树木葱茏,山下皆为坟茔。《昆新城厢图》的题记如下: 昆山为人才渊薮,前有震川,后有亭林,更相兴起,震烁古今。固吴中名胜地也。及沪宁路路通,又为东西要衢,交通利便,贸易振兴,设学堂,开商会,举办蚕叶收垦等业,几至邑无余地。故智识开通,为苏属先导。吴地大三千六百有三亩(合华),城西隅有山曰“马鞍”,高二百四十五尺九寸(合华),气象清幽,形势突兀,若野猪,若牛马,若醉翁,为状不一。山下之古冢垒垒,龙洲刘先生墓在焉,百杨衰草,徒增人感叹耳。 己酉秋,同学二十余人计测十日竣事,归制是图等为之记。苏省铁路学堂测绘科志。

昆山最早的近代城市地图 |

|||||

| 【我要打印】 【关闭窗口】 |