| 苏州红色建筑之铁铃关 | |||||

|

|||||

铁铃关又名枫桥敌楼,1949年4月27日,中国人民解放军在枫桥铁铃关打响了解放苏州的第一枪。铁铃关既是进入苏州古城的水陆交通要道,又是苏州重要的红色遗迹和风景旅游区。 铁铃关前是运河,下是枫桥,后是举世闻名的寒山寺。铁铃关始建于明代嘉靖三十六年,为抵御倭寇入侵而建,当时建造的铁铃关“高三丈六尺,下面垒石为基,四面甃砖,中为三层,上覆以瓦,旁置多孔,发矢石同铳炮”,是一个具有守卫和作战功能的军事防御建筑。后来铁铃关在战乱中遭到破坏,道光九年(公元1829年)重建,次年江苏巡抚陶澍改建上层为文星阁以昌文运。十九世纪中叶铁铃关又毁于战火。1982年被公布为省级文物保护单位。

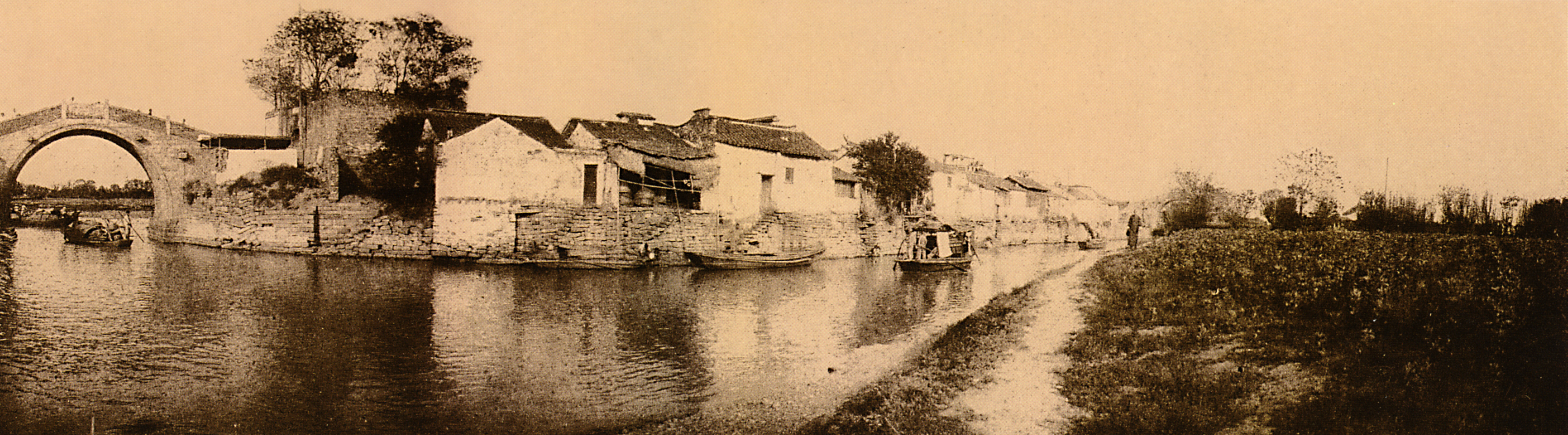

枫桥铁铃关老照片 1986年修复前,铁铃关仅存下部砖石拱门和残墙。1987年苏州市人民政府拨款全面整修铁铃关。根据省、市文物等部门审定,采用整修部分墙体、重建上部楼体的方法对铁铃关进行修复。铁铃关修复工程主要由三个部分组成,分别为关体整修、城楼重建、铁铃关广场。建设单位为苏州市旧城建设办公室,设计、施工单位为苏州古典园林建筑公司。 一、整旧如旧—铁铃关关体整修工程 铁铃关关台正面宽14米,纵深宽10.3米,高6.8米,门洞上刻“铁铃关”三字。门内建有驻军洞,有砖级可登关台。铁铃关古关体整修工程遵循“不改变文物原状的原则”,主要利用旧砖,砖型多达20多种。入关出西面墙体基本保留,对缝隙和风化砖块进行局部处理。北部因大面积风化松散,重新拆砌,下部砌旧砖、石条调平嵌实。东面出关墙体因地基沉陷不均,墙体有断裂,墙面鼓凸太大,拆到底重砌,石条调平,形成不规则状墙体全部用旧城砖扁砌。南面墙体靠东南角拆到底,西南角处拆到约拱圈脚以上,石条调整,缝隙、用石片嵌实。外墙城砖全部扁砌。内部中拱墙靠北面拆到底,南面一堵拆到拱圈底。北面拱圈底以下砌法同南墙对称,北拱内全部拆除,凡拆除内墙重新砌,按原样砌筑。工程历时45天,于1986年11月13日开工,于1986年12月27日竣工。 二、重现风貌—铁铃关城楼重建工程 铁铃关城楼重建(敌楼、附属建筑)面积为62平方米。楼体重建的依据见于记载枫桥敌楼最早的史料明崇祯版《吴县志》和在关体整修中发掘的原屋脊“哺鸡”构件。据实测的原柱网分布资料,结合现拱券位置,经适当调整个别柱脚位置,将之设计成一个三开间内四界,关内朝街方向为一廊轩的建筑。建筑物内部结构和外部形式参考明代中叶同时期的关台设计。楼体朝关外枫桥一面和南北两侧均设拱券门,以适于瞭望,并具关防形象。楼体朝关内一面设计成两边半墙短窗,为落地长窗(均用满天星格子窗),这样既利于内部采光,也适合登楼参观。工程历时2个月,于1987年8月1日开工,于1987年9月30日竣工。 三、铁铃关广场 铁铃关广场面积650平方米,工程历时2个月,于1988年3月25日开工,于1988年5月18日竣工。

铁铃关作为苏州唯一保存较为完好的抗倭遗迹,是运河交通关隘重要的历史遗存。它书写了苏州军民抗击倭寇的历史,也见证了坚强不屈的民族精神。1987年,铁铃关修复工程被列为市政府为群众办的十件实事。如今,铁铃关又列入苏州市第一批红色地名和“苏州大运河十景”之一,在人民心中是具有特殊意义的爱国主义教育基地。 (苏州市城乡建设档案馆)

|

|||||

| 【我要打印】 【关闭窗口】 |