| 袁隆平、杂交水稻与苏州 | |||||

|

|||||

作者:刘庆安 一 1973年10月10日,全国水稻科研协作现场会在江苏省苏州地区召开(会址为原苏州地区招待所,现苏州大学东吴饭店,十全街吴衙场24号)。全国27个省(市、自治区)和部分地、县的农业行政、科研单位领导同志和上山下乡知识青年等共三百五十余名代表出席会议(期间,套会农林部种子局水稻种子工作汇报会和江苏省水稻生产总结会,合计三百余名代表列席会议),大会共七百余人。袁隆平先生为湖南省农科院参会代表(名册中职务“教师”,政治面貌“党员”,备注“三系”),会议期间提交了《利用“野败”选育“三系”的进展》论文,宣告中国籼型杂交水稻“三系”配套成功。1973年被公认为中国杂交水稻诞生的元年,今年是中国攻克杂交水稻难关50周年。 会议由中国农林科学院主办,共历时十三天,于10月22日闭幕。会议期间,参观学习了苏州地区八个县十二个水稻生产和科研的先进单位(吴县长桥公社龙桥大队、吴江县平望丰产片、吴县农科所、苏州地区农科所、无锡县东亭公社东亭大队、江阴县农业试验站、江阴县华士公社华西大队、沙洲县塘桥公社六大队、常熟县白茆公社五大队、太仓县原种场、昆山县城南公社共青大队、吴县越溪公社。以上次序按参观先后排序)。苏州地区作了水稻生产情况汇报,苏州地区农科所、沙洲县塘桥公社、常熟县白茆公社、吴江县农水局、吴县长桥公社和越溪公社、太仓县原种场、昆山县城南公社等先进单位代表分别在会议中做了经验交流。

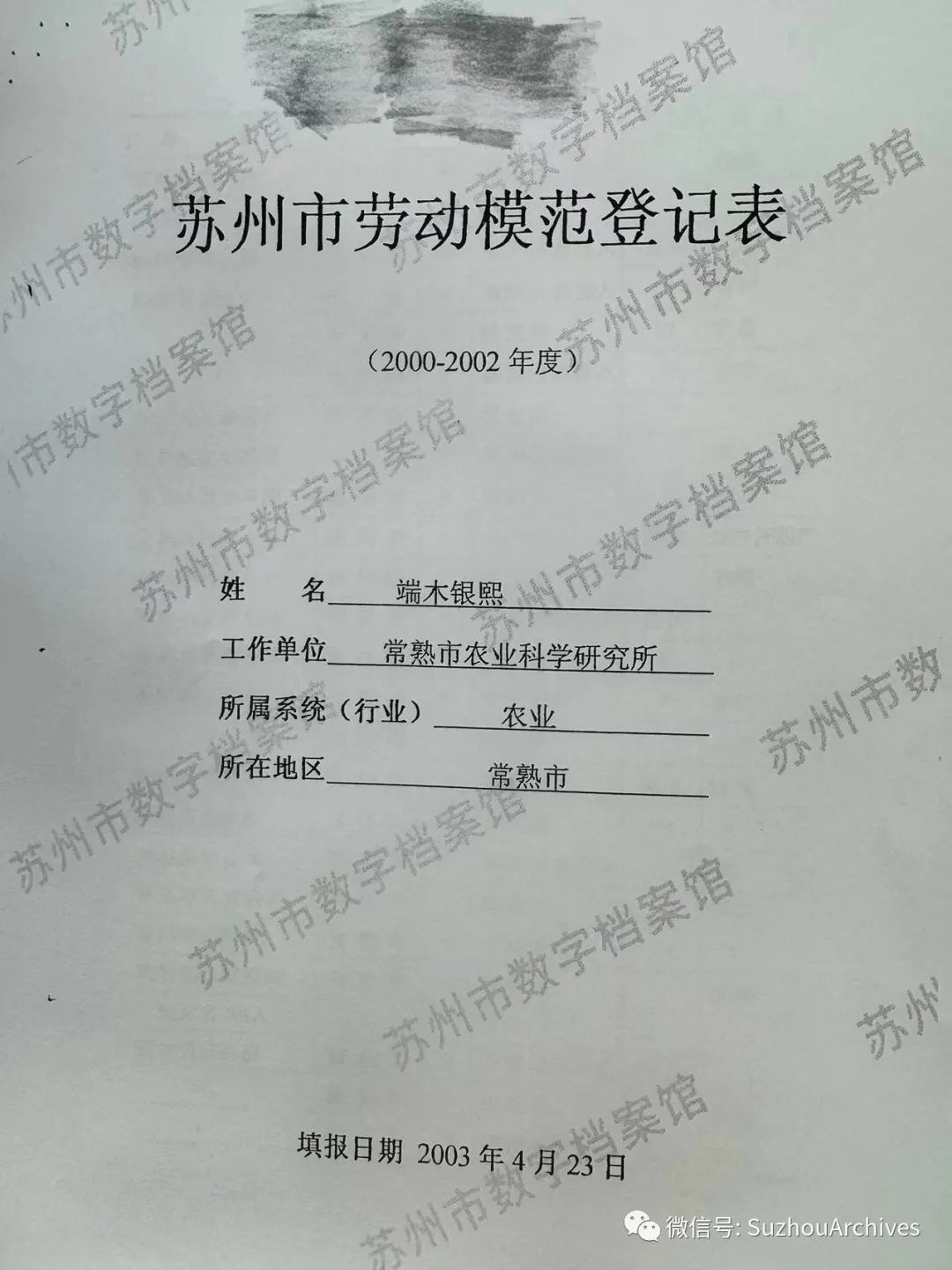

1976年12月,袁隆平(右)和同事李必湖在观察杂交水稻生长情况 1973年11月10日,中国农林科学院向农林部书面报告此次会议召开情况。部分内容摘录如下:“这次会议,在江苏省、苏州地区各级领导的大力支持下,在各协作项目主持单位和全体到会代表的共同努力下,开得比较成功。通过现场参观、先进单位代表大会发言、专业组讨论和大会交流学术报告等活动,大家进一步认清了水稻生产与科研的大好形势,交流了工作经验,进一步明确了今后科研的主攻方向,制订了一九七四年的科研协作计划,总结提出了南、北方水稻栽培技术措施的意见,达到了会议预期目标。与会代表对这次会议的开法感到满意。他们说:看的是水稻高产,谈的是水稻科研,受的是路线教育。”“水稻科研工作也有新的进展。据不完全统计,这次各单位送交会议的资料达二百十三篇,其中高产经验和栽培技术方面六十六篇,育种方面八十四篇,植保方面五十七篇,另外六篇国外有关水稻科技情报资料,各地都涌现出一批新的科研成果。”“关于雄性不育杂交优势的研究。近年来也有新的进展,不少单位已经获得不育性较高、较稳定的材料。如湖南、江西、新疆利用野败(花粉败育型的野生稻)与栽培稻杂交,上海、广东利用野生稻与栽培稻杂交;江苏、云南利用籼粳杂交选育的不育系,不育性已比较稳定,有的单位还找到了较好的恢复系。有的利用日本引进的粳型‘三系’材料,进行了试种和转育工作。”“今年晚稻生产形势也是一派大好,我们参观的苏州地区所到之处晚稻生产呈现一派动人的丰收景象。他们的特点是:复种指数高,精耕细作。田间无杂草,无病虫害,良种普及,种子纯度高,均匀一致,长势喜人。对大家鼓舞很大,教育很深。会议刚结束,许多省、市、区都派人前去参观学习。”另据福建省参会代表黄海澄等同志报告摘记:“在江苏省苏州地区,我们参观了八个县十二个水稻生产、科研先进单位。所到之处,一派丰收景象,晚稻无白穗、无稗草、无杂株,整齐、高产。全区一九七二年粮食总产六十六亿斤,交售给国家二十二点七亿斤。” 二 水稻,这个起源于中国的粮食作物,一直深深影响着中华民族的生存与发展,我们的先辈们很早就开始了对水稻的探索。《管子·地元》篇中收录了10个水稻品种的名称和它们适宜种植的土壤条件,这是我国也是世界最早关于水稻品种的记录。西汉时期《氾胜之书》、北魏《齐民要术》、宋代《陈旉农书》、明代《天工开物》都有关于水稻种植的史书记载,我们的先人们从未停止对于水稻栽培技术的探索。近代以来,为了提高粮食产量、让老百姓吃饱饭,涌现出一批批不畏艰辛、敢于奉献、勇于挑战的科学家。 经过持续不断的研究探索,1966年,袁隆平先生发表了论文《水稻的雄性不孕性》,正式提出了通过培育水稻“三系”(即不育系、保持系、恢复系),以“三系”配套的方法来利用水稻杂种优势的设想和思路,开辟了一个在世界范围内都具有创新意义的研究领域。1970年,在海南岛南红农场发现了一株雄性不育野生稻,后被命名为“野败”,为水稻雄性不育系的选育、三系杂交水稻的研究成功打开了突破口。目前,国内外种植的杂交稻,83%以上都是“野败”的后代。 袁隆平先生发明的杂交水稻技术,为中国解决吃饭问题作出了卓越贡献。我们以占世界百分之九的耕地、百分之六的淡水资源,养育了世界近五分之一的人口,从当年四亿人吃不饱到今天十四亿多人吃得好,有力回答了“谁来养活中国”的问题。同时,杂交水稻技术走出国门,推广到印度、孟加拉国等众多国家,使那些地方的水稻产量提高百分之十五至百分之二十,每年增产的粮食可以解决7000万人的吃饭问题,为人类保障粮食安全、减少贫困发挥了重要作用。袁隆平先生被世界公认为“杂交水稻之父”。 三 正逢其时,1975年常熟市农业科学研究所(以下简称常熟农科所)组建成立,这是苏州地区的一个县级农业科研机构,主要从事农作物新品种选育、引进、试验和推广工作。2011年,袁隆平先生来到了常熟农科所,指导成立国家杂交水稻工程技术研究中心常熟分中心,由时任所长端木银熙老师领衔。袁隆平先生的主要研究方向是杂交籼稻,端木银熙老师的主要研究方向是杂交粳稻。近年来,在端木银熙老师的带领下,常熟农科所在三系杂交粳稻优势利用和优质常规晚粳稻方面取得了突破性进展,先后育成41个水稻新品种(组合),在江、浙、沪、皖、鄂、湘、闽等省(市)累计推广面积7100万亩,增产粮食20.6亿公斤,增加社会经济效益31亿多元。值得一提的是,2022年10月25日,由端木银熙老师带领团队育成的杂交粳稻新品种“常优粳10号”在盐城市盐都(稻麦)推广示范基地实产验收,经专家组现场测产,平均亩产达981.4公斤,成为江苏省育成的杂交粳稻最高亩产品种。“常优粳10号”是常熟农科所历时12年育成的首个三系杂交中粳品种,产量比常规粳稻高,品质比杂交籼稻好,是江苏推进新一轮粳稻化的主力军。殊途同归,传承创新,鱼米之乡,江南味“稻”。端木银熙老师也被称为“江苏袁隆平”。

2000-2002年度,端木银熙的苏州市劳动模范登记表 苏州自古就是“鱼米之乡”,太湖稻区稻作生产历史悠久,拥有数千年精耕细作的农耕历史,繁体的苏州的苏字,就是鱼米二字。常熟、太仓更是在地名上彰显了古来粮仓的历史地位。在苏州发掘的草鞋山遗址中,发现马家浜文化时期(距今6100-7000年)地层的水稻田,这是中国历史上发现最早有灌溉系统的古稻田。同时还发现有稻壳和炭化稻谷,其品种接近于现代的粳稻。这证实了6000多年前的苏州已是鱼米之乡。唐宋六百多年间,江南为全国水稻生产中心,太湖流域为稻米生产基地,京城所需稻米全靠江南漕运,是名副其实的天下粮仓,享有“苏湖熟 天下足”的美誉。种子是农业发展的“芯片”。太湖稻区水稻品种资源十分丰富,近年来政府曾多次组织较大规模的地方品种调查和收集,在太湖地区共计收集粳稻品种资源2000余份。目前,国家作物种质资源库收集整理的苏州地方水稻品种达百余个。这是历史留给“江南水乡”的宝贵资源。 四 习近平总书记强调,粮食安全是“国之大者”,保障粮食和重要农产品稳定安全供给始终是建设农业强国的头等大事,中国人的饭碗要牢牢端在自己手里。实施国家粮食安全战略,坚持藏粮于地、藏粮于技,实行最严格的耕地保护制度,推动种业科技自立自强、种源自主可控,不断提高我国的粮食综合生产能力。苏州始终牢记总书记殷殷嘱托,严格落实粮食安全党政同责,坚决扛起重农抓粮政治责任,坚定用自己的实际行动,守卫着“鱼米之乡”之责。过去5年,苏州这座工业大市新增水稻田面积10万亩。2022年,苏州市粮食产量稳定度指标在省高质量综合考核中位列全省第一。经济强不忘多打粮,“鱼米之乡”的苏州正在新时代焕发出新的活力和魅力。 在张家港市杨舍镇,一片“巨型稻”在田间傲然挺立,植株最高达2.5米,硕大的叶子捧着稻穗,静待收割,预计亩产可达700公斤。袁隆平先生的“禾下乘凉梦”在苏州已经落地生根,变成现实。 谨以此文,缅怀袁隆平先生,并为杂交水稻诞生五十周年记。 |

|||||

| 【我要打印】 【关闭窗口】 |