| 老照片故事:鸭蛋会馆里的幼儿园 | |||||

|

|||||

作者:董寿民

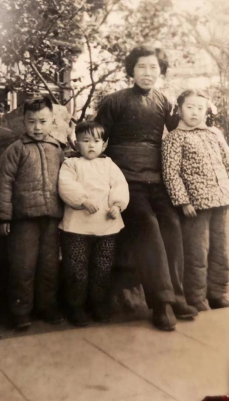

母亲与她的两个外孙及外孙女 这张合影是我母亲和她的三个外孙(女),地点在一座私家花园内的托儿所,时间大概是1960年3月初的某日下午。望着花园为背景的照片,许多尘封的往事就像开了闸的河水,一下子就在脑海中涌现出来。 1952年至1962年夏,我家租住在新民桥堍的鸭蛋会馆四号。房东姓郁,是户有钱人家。整栋房子坐北朝南,面积极大。前门是鸭蛋会馆(巷子名),后面直通潭子里。除了房东本家三户,还有八户租客,我家便是其中之一。我父亲早已去世,只有母亲、弟弟、我和三个外孙(女)同住。(我姐姐从部队转业后,分配在安徽合肥工作,于是将三个小孩送到苏州,交由我母亲抚养) 1959年冬,三个孩子分别已是六岁、五岁和三岁。当时就在鸭蛋会馆所属居委会主办的这座托儿所上学。我清楚的记得,当时的居委会是由几名热心肠的居民组成,绝大多数为女性,都是居民们自己选出来的。这些委员文化程度参差不齐,但是为民服务的精神,那是相当高尚无私。 居委会除了办公地点是由区政府安排之外,委员们是没有任何报酬的,纯义务为民服务。那时,除四害卫生运动,防火防盗,发放油票、粮票、布票、糖票等等票证,处理邻里间的大小琐事,都是居委会干的。这些委员们做事认真亲民,深受大家拥护和爱戴。 那个年代,比较大的工矿企业和单位都有自己的托儿所,方便职工子女入托,而没有单位的居民,他们的孩子是不能去的。居委会急居民所急,想方设法借租了鸭蛋会馆中一座私家庭院,开办了托儿所。请了三位有文化的阿姨当老师,接收居民中无法入托的三到六岁的小孩,每个小孩每月只要交两块钱的学费用来支付老师的工资。 小朋友每天上午八时入托,中午十一时由大人接回家吃中饭,下午一点再送去托儿所,直到五点钟放学再由家人接回。老师根据年龄把小朋友分成二组,一组是三到四岁;另一组是五到六岁。三到四岁的小朋友每天以游戏、听故事、唱儿童歌曲为主,辅以学习一些方块字;五到六岁的虽然也是以玩为主,但考虑到马上要进入小学读书,所以也安排识字和教一些唐诗、三字经之类的内容。老师也经常给这些小朋友阅读小人书,培养他们阅读兴趣,例如:《西游记》《水浒传》《三国演义》《岳飞》等。这些小人书上的插图栩栩如生,小朋友们都抢着看,爱不释手。 小朋友们在托儿所内玩“丢手绢”“找朋友”“搭积木”、“跳绳”“踢踺子”“跳方块”“刮画片”、跳“橡皮筋”等等游戏,常常玩得快乐无比,满头大汗。老师还经常讲黄继光、罗盛教、邱少云、董存瑞等英雄故事给他们听。同时还很注重给小朋友们“立规矩”,日常的行为规范,诸如:站如松、坐如钟、睡如弓,教待人接物的各种礼仪。不厌其烦地教育他们堂堂正正做人。 记得小外甥每天上托儿所的时候可以带少许饼干,糖果之类的小零食,以备课间休息时食用。尽管托儿所的条件相当简陋,许多玩具都很"土”,但小朋友们玩得有滋有味,没有人想赖学,一到早晨就催着大人送托儿所,下午放学又不愿意离开。当时我正在读高一,经常替母亲去接三个外甥,托儿所的点点滴滴我都记忆犹新。

1972年,母亲(前左)和她的外孙女(前右) 回想起来,那三位阿姨都没有学过什么心理学、教育学之类的东西,文化程度充其量也只是高中毕业或初中毕业。按现在的眼光来看,文化程度太低,但是他们在日常管理和教育教学中却能注重对孩子人品、日常行为的教育,教学中以游戏活动为主,寓教于乐,既有传统的教育痕迹,又不压抑孩子们好动好玩的天性。活动内容安排得丰富多彩,孩子们喜欢的不得了,更难能可贵的是,这三位阿姨对孩子们充满了爱,把每个孩子都看成是自己的心肝宝贝。最让人惊叹的是,不知这三位阿姨有什么魔法,孩子们一接触她们,就跟她们特别的亲,分不开似的。相比现在的有些幼儿园,鸭蛋会馆的那个托儿所简直不晓得要好到哪里去了! 上面的照片就是我母亲某日下午去接她三个外孙(女)放学,三个小家伙粘着老师不肯回家,母亲好说歹说都不管用,老师见状想了个办法,就说:“老师给你们和外婆一起在院子的假山旁边拍张照片,你们再回家。”于是便有了这张合影。 如今,我已经到了耄耋之年,但每每翻看到这张照片,总禁不住回想起托儿所小朋友们灿烂的笑容和三位阿姨慈爱的脸庞!

作者近影 |

|||||

| 【我要打印】 【关闭窗口】 |