| 可园的故事——苏州图书馆与蒋吟秋护书 | |||||

|

|||||

作者:倪熊

与沧浪亭近在咫尺,仅一水之隔的可园,园址与沧浪亭同源,园名也与沧浪亭同源,取《楚辞·渔父》之句:“沧浪之水清兮,可以濯吾缨;沧浪之水浊兮,可以濯吾足。”在苏州园林甲天下的众多园林中,其与众不同之处在于不仅是独一无二的书院园林,还孕育诞生了苏州图书馆。 在很久很久以前,这里和苏州许多园林一样,兜兜转转也是私家花园:五代末年吴越中吴军节度使孙承枯的别墅一隅;北宋时成为苏舜钦的沧浪亭的一部分;南宋韩世忠增修扩建的“韩园”宅邸;元、明时都并入了大云庵;清雍正六至九年(1728—1731)尹继善任江苏巡抚在此筑园;乾隆三十二年(1767),沈德潜取“仁者乐山,智者乐水”之意建了乐园。

可园 一直到嘉庆九年(1804),由两江总督铁保倡议,江苏巡抚汪志尹主持,以白云精舍及可园为基址创办了正谊书院。道光七年(1827),江苏布政使梁章钜拨款修缮了因受“一柱楼”诗案株连而荒芜的废园,后易名为“可园”,划归正谊书院,可园由此与苏州众多私家花园有别,成为别具一格的公共设施的书院园林。园内增加了挹清堂、坐春舻、濯缨处等景点,把挹清堂作为书院掌教的会客厅。太平天国运动后,江苏巡抚张树声筹资修复了可园,又重建了正谊书院,还奏请同治帝御书“正谊明道”匾额,悬于书院大厅。后由江苏布政使黄彭年在可园东侧建学古堂,增设藏书楼、讲堂及斋舍等,藏书八万卷。开办时还别出心裁:“所藏图书,任人阅览,不以堂内书生为限”。当时虽无公共图书馆之名,却已隐含公共图书馆之意。 真正成为公共图书馆是在1914年,在苏州地方士绅张一麐、沈子良等分别呈请筹备苏州图书馆的建议下,以清末可园正谊书院学古堂藏书楼的全部藏书和财产为基础,创立了苏州图书馆的前身——江苏省立苏州图书馆(初名省立第二图书馆),并同时接管了“江苏官书局”改名“官书印行所”,“挹清堂”作为阅报室,“濯缨处”为儿童阅览室。 名称改变不难,观念行为的改变则不易。虽然改变了旧时藏书楼“藏而不用”等藏书、形制和观念上的痕迹,但读者仅限于社会中上层人士,且需缴纳阅览费用的做法与真正的近现代图书馆尚有一段距离。为改变这种现状,苏州先后掀起了民众图书馆运动和平民教育运动。1927年,“取消每人纳费铜圆二枚之旧例”尝试免费服务,1935年,设立图书馆阅览分处,并用三轮车载书在苏州城厢内流动借阅,开展巡回文库等方式倡导阅读,同时还举办了文献展览活动等,从而逐渐完成了向社会开放的公共图书馆的重大转变。

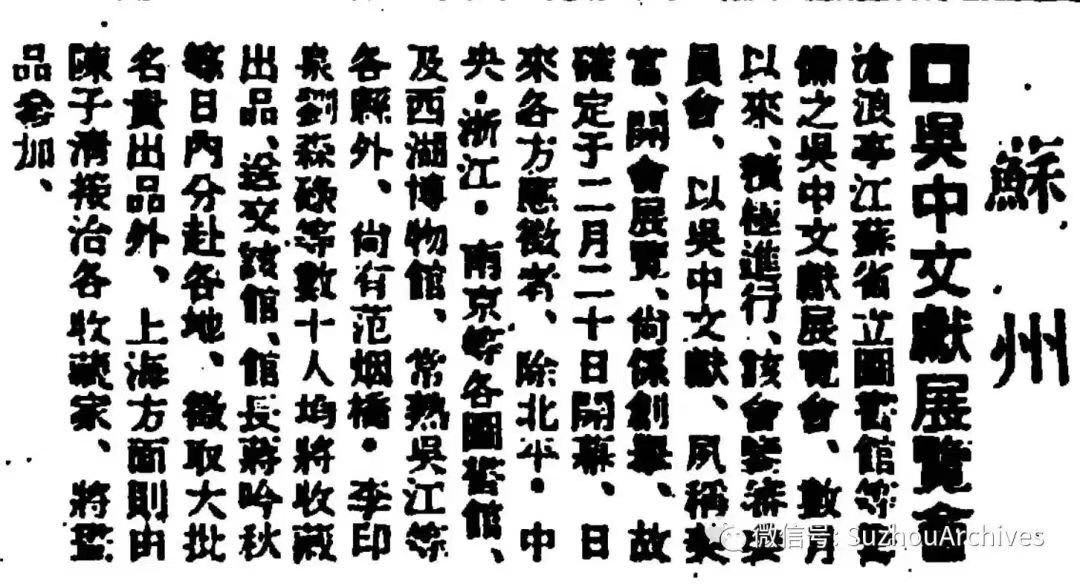

《申报》刊登吴中文献展的报道 之后风雨交加,风云际会,两任馆长以其兢兢业业恪尽职守为苏州人民耿耿于心念念不忘。 一个是,1926年,江苏省政府聘任的馆长陶惟坻。陶惟坻任职后,向图书馆捐赠了一批家中的珍藏图书,并制定了“储集图书、供众阅读,表彰文化、鼓励人才”的办馆宗旨,还编印了《苏州图书馆一览》,主编了《江苏省立苏州图书馆馆刊》。1930年7月,因积劳成疾与世长辞。1931年,为纪念其对图书馆的贡献,全体馆员集体捐资,邀请著名画家颜元(颜文樑之父)绘陶惟坻像,然后将其摹刻上石。此碑至今尚存可园内,题名陶小沚先生遗像。碑上,陶惟坻身穿长衫、手持寿杖,神采奕奕、栩栩如生,像上端有跋语:“元和孝廉陶先生于丁卯岁蒞斯长馆,劬悴三载,遽焉捐舍,同侪慨念,镌石摹像,庸矢勿谖。辛未仲春,玉山陈定祥述同人意识。” 一个是,抗战时期,为保护书籍不惜生命财产的馆长蒋吟秋。苏州人历来就有藏书传统,而苏州城又以苏州图书馆藏书为最,苏州图书馆以“馆藏之宝”明代名臣王鏊的传世之作《姑苏志》等古籍孤本和善本闻名于世。有时候,众所周知也不是个好事。苏州城本来就有日本租界,贪婪的日本人早就觊觎这批文化宝藏,曾多次索买不成,又提出交换,均被中方严辞拒绝。1937年“七七事变”后,日本人愈发虎视眈眈欲得之而后快了。时任馆长蒋吟秋与几位信任的同事开会研究后,决定立即将古籍善本和重要文献全部移藏至战火暂不涉及的洞庭东、西山暂避。8月4日,蒋吟秋着手挑选几万册精版古刻、秘籍旧抄以及有关地方掌故珍本和先贤著述遗稿的“特藏书库善本图书”,随即由图书馆主任徐湛秋、馆员夏文光将八大箱最重要者,共360种宋、元、明、清精刻本与手稿抄本伪装成商品,搭乘小火轮悄悄运到东山杨湾码头。鉴塘小学周知辛校长负责接应,带领师生,肩扛车运到学校后进的朱家宗祠,藏入密室中。之后,蒋吟秋再精心挑选出了一批善本图书及案卷、卡片共51箱,前后分三次运送到东山杨湾鉴堂小学密室和西山显庆寺满月阁复壁内保藏。又把《古今图书集成》40大箱与《大藏精》6箱运到葑门内南园圆通庵密藏。 果不其然,11月26日,日寇铁蹄踏进苏州城后马不停蹄的包围了苏州图书馆,搜来搜去,一无所获。3天后,1000多名日军又登上了洞庭东山,名为“剿匪”,实为搜书,挨家挨户进行大搜查。经由曾在日本一所名牌大学任教多年的叶功甫教授出面周旋,才告停止。然而其贼心不死,几个月后的1938年3月,又一支敌伪“清乡”部队开到了杨湾。蒋吟秋闻讯后潜回东山,同留山护书的徐湛秋和周知辛等人商议后,决定将全部古籍化整为零,有的藏于寺庙复壁内,有的藏于农家猪舍中,有的藏于无主荒坟中。最重要的编成8号,其中1号、2号、4号、5号四箱书由周知辛设法保藏;3号、7号两箱书请校工老李代为保存;6号一箱书由徐湛秋保护;8号一箱最重要的文籍,蒋吟秋亲自密藏。分散保管,实行坚壁清野。 其后又是几经周折。一方面日寇在东山找不到古书的踪迹,继而把矛头对准馆长蒋吟秋,追踪他到了上海,蒋吟秋还得应付他们软硬兼施的各种妄想企图。一方面是苏城沦陷后,图书馆经费枯竭,蒋吟秋不得不省吃俭用,仅得的教薪微薄收入除维持生活外,大部分钱汇给驻苏馆员徐湛秋,再由徐按时送至东、西山藏书处,作为当地农民和显庆寺和尚的房金和保管费用,他甚至还把本为教师的妻子陈碧筠任命为东、西山图书保管员,一直到抗战结束。 就这样艰难地熬到了抗战胜利,蒋吟秋奉命回苏州接收、主掌江苏省立苏州图书馆的工作。总以为苦难过去了,可没成想恶梦醒来的早晨依然黑暗。接收馆舍、整理图书,已然耗费了蒋吟秋许多的心思,而所得的薪水却根本不够维持一家人柴米油盐酱醋茶的日常开销。图书馆经费更是捉襟见肘,别说添置购买图书,甚至连订张报纸的钱都没有。一个图书馆如果连份报纸都不订,好像无论如何也说不过去。于是,蒋吟秋只好无奈地请馆员们把各自家中所订阅的报纸带来馆里放在阅览室里分享。更悲催的是,蒋吟秋去省教育厅申领藏于东、西山的书运回来的经费,却碰了一鼻子的灰,官僚的教育厅长竟然扯皮说风凉话:那些珍贵的图书是让你藏好却没让你藏那么老远,谁把它送出去的就由谁负责把它接回来,现在由你自己设法解决此事。蒋吟秋非但没有从政府那里要到一分钱的搬运费用,反而还受到了一番奚落,只得四处借债充作运费。令人欣慰的是,1946年4月5日,移藏东、西山的全部四十八箱文籍终于安然无恙地运回了。启籍验核,1558种,19874册文卷基本无缺,完璧归赵。蒋吟秋苦笑打趣道:人家“接收”发财,我是借债“接收”。后来他曾专门作诗回忆其护书旧事:“吴中古籍早驰名,抗战迁藏百里程,八载同心勤掩护,运回完璧笑颜盈。”“洞庭烟波完璧归,琳琅珍秘卷重开。承前启后千秋业,同赏芳菲咏铁梅。”表达了他对祖国文物的无比热爱之心及其高风亮节。

蒋吟秋 地方父老、爱国人士对蒋吟秋冒着生命危险,精心组织,巧妙掩护,长达近十年的保护国宝的这段惊心动魄、可歌可泣的经历尤为感念,特撰《完书记》碑刻以彰其事,现嵌于如今苏州图书馆的天香小筑《苏州历代名人书画廊》中,成为这段历史的见证。 |

|||||

| 【我要打印】 【关闭窗口】 |