| 阖闾城(上) | |||||

|

|||||

苏州市考古研究所 程 义 阖闾城在不同时期,不同场景中有不同的意义,这本是研究古代史地的基本常识,但随着岁月的推移,加之地方学者的有意误导和曲解,再加之旅游从业者的演绎,本来指代很清晰的一个词汇,竟然出现了诸多解释。这些不同的解释对于专业研究者而言,本不值得一辩,但却给普通民众造成了很多困惑和不解,因而草撰此文,将其中缘由给大家做一解释,并对一些难点问题做些探讨,以期稍解民众之惑。 一、吴都姑苏的兴废 阖闾是春秋晚期吴国的国王,因为重用伍子胥等人,取得了西伐强楚的胜利,并在伍子胥的建议下,营建了吴国新都姑苏城(在后期文献中也称吴大城、阖闾城),即所谓的“相土作城”,一时兴盛至极。但是随着吴越之战吴国的失利,越军竟然可以“焚其姑苏,徙王大舟”,最终越军围困吴都三年之后,夫差被俘自杀,越占据吴国旧都姑苏。勾践平吴之后,楚国势力随即进入长江下游,即“楚东侵,广地至泗上”。所以,越国并未在姑苏久留,而是北上争霸,并将都城迁往琅琊(今连云港临沂青岛一带)。吴国旧都姑苏远处长江之南,经过吴越大战的破坏,楚人未必会进行大规模营建和修复。等到越王翳再次将都城迁回姑苏,但此时越国内外交困,恐已无力大肆营建都城。楚威王时,楚大败越,杀越王无彊,越国灭亡,楚尽取吴越旧地至浙江。楚考烈王时,封令尹春申君黄歇于吴墟。吴墟,即吴国都城之废墟。最终楚为秦所灭,于吴越旧地置会稽郡,并设立吴县,从此,吴越旧地进入中央郡县制体系。 二、阖闾城形制的构建 经过秦汉大一统王朝的努力经营,吴越地区逐渐接受中原文化,成为帝国版图的一部分。东汉末年,北方人群大举进入江南,带动江南地方文化水平迅速提升。文化水平的提升导致地方意识开始觉醒,江南文人开始构建自己的地方史,这时吴越就成为主要的素材之一。因为阖闾和勾践是两位最著名的国王,所以《吴越春秋》《越绝书》《吴地记》之类的书籍即以他们为原型,进行了演绎和创作。正是在这样的背景下,会稽郡治所本是吴越旧事发生的主要场所,自然也就成了构拟的重点之一。在《左传》《国语》乃至《史记》这些早期文献中毫无踪迹的伍子胥“相土作城”之类的事件,乃至城市形状、城门数量等在《吴越春秋》《越绝书》等文献中被描述的非常完备! 东汉《吴越春秋●阖闾内传第四》载:子胥乃使相土尝水,象天法地,造筑大城。周回四十七里,陆门八,以象天八风,水门八,以法地八聪。筑小城,周十里,陆门三,不开东面者,欲以绝越明也。立阊门者,以象天门通阊阖风也。立蛇门者,以象地户也。阖闾欲西破楚,楚在西北,故立阊门以通天气,因复名之破楚门。欲东并大越,越在东南,故立蛇门以制敌国。吴在辰,其位龙也,故小城南门上反羽为两鲵鱙以象龙角。越在巳地,其位蛇也,故南大门上有木蛇,北向首内,示越属于吴也。 《越绝书●越绝外传记吴地传第三》载:阖庐之时,大霸,筑吴越城。城中有小城二。……吴大城,周四十七里二百一十步二尺。陆门八,其二有楼。水门八。南面十里四十二步五尺,西面七里百一十二步三尺,北面八里二百二十六步三尺,东面十一里七十九步一尺。阖庐所造也。吴郭周六十八里六十步。吴小城,周十二里。其下广二丈七尺,高四丈七尺。门三,皆有楼,其二增水门二,其一有楼,一增柴路。……伍子胥城,周九里二百七十步。小城东西从武里,面从小城北。 唐末五代《吴地记》:“阖闾城,周敬王六年伍子胥筑,大城周回四十五(别本作四十二)里三十步。小城八里六百(别本作二百)六十步。陆门八,以象天地之八卦。”

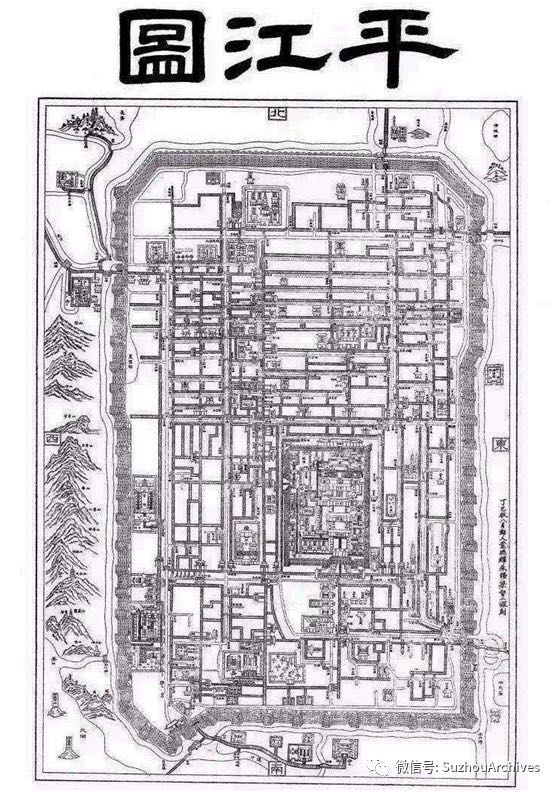

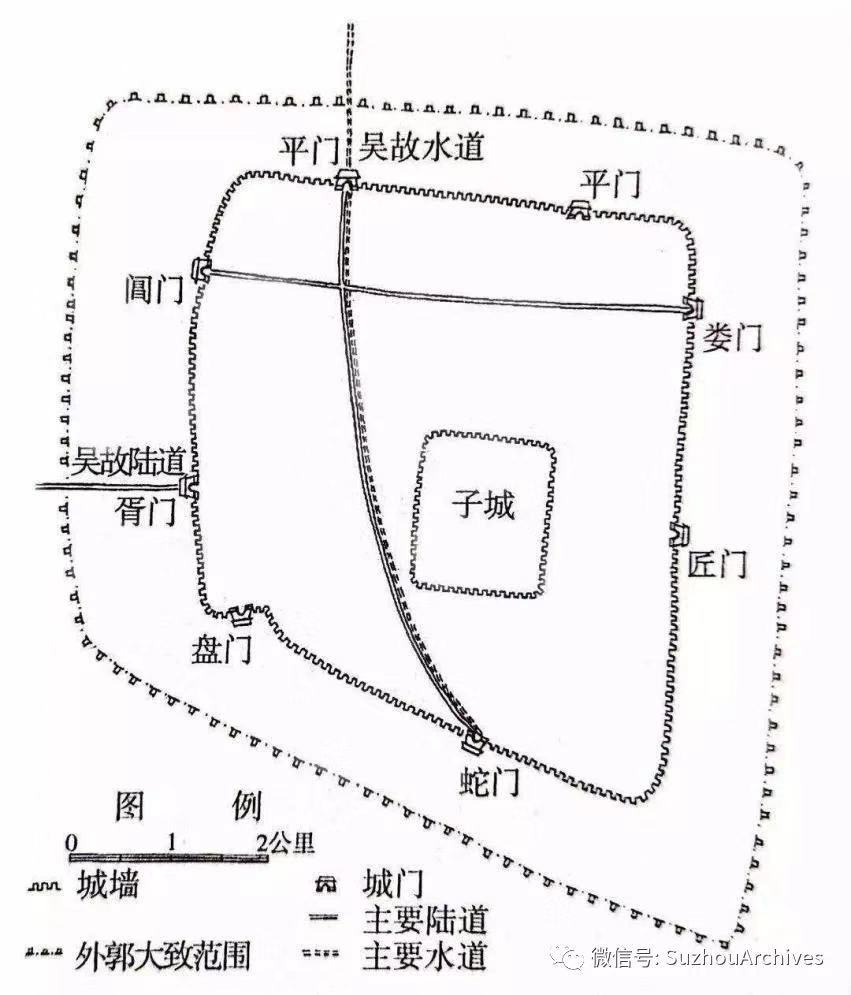

阖闾大城平面布局模拟图 从目前残存的三部文献,以及唐人注释《史记》的取材来看,经过汉魏六朝江南文人的努力构建,淹没已久的吴国旧都形象已经非常完备:“阖闾时期修建”“伍子胥设计”“周回四十余里”“大小城”“八个城门”……。此后的文献,尤其是地方志书可能均是在此基础上的再创作。 三、文献中两类阖闾城 经过文献检索,早期文献并无“阖闾城”一词,宋代《吴郡图经续记》《吴郡志》,以及《太平寰宇记》《元丰九域志》等地志均沿用《汉书地理志》的记载,“吴县,吴王阖闾所都”或“阖闾城,今郡城也”。《太平寰宇记》还特别指出,“今按阖闾城,周回三十里,水陆十有二门”。从周长和城门设置看,显然这个阖闾城就是平江图所绘之平江城,也就是现在的苏州古城。

《平江图》全貌 宋以前文献对阖闾城的记载几乎一致,但在宋代及以后的地方志中出现了另一类阖闾城,即阖闾时期修筑的城堡,也被称为“阖闾城”。例如宋《太平寰宇记》卷一一三:“隋开皇元年,普不得到任,其五百户仍住仲谋故城。其年,使人韦焜以五百户取东界江州废永兴县,号阖闾城。” 再如《至元嘉禾志》卷十四“阖闾城,《寰宇记》(实为御览)云袁崧(山松)城东三十里夹江又有二城相对,阖闾所筑备越处”,这两个小城在北宋朱长文《吴郡图经续记》中也有记载,到元代始有“阖闾城”之名。 再如元末明初《无锡县志》卷三“阖闾城在州西福安乡相去四十五里,越绝书云伍员取利浦及黄渎土筑阖闾城,吴地记云阖闾城周敬王六年伍员伐楚还,运润州利湖土筑之,不足,又取吴地黄渎土为大小二城,当阖闾伐楚回,故因号之。若以越绝书利渎为证,恐非。吴之大城,自姑苏至润州四百余里,其取土不应如此之远。今按阖闾大城在姑苏,即今之平江是也,小城在州制西北富安乡闾岗,其地边湖,其城犹在”。

阖闾城示意图 此外清初之《湖广通志》卷七,兴国州有“阖闾山州南九十里,郡县志世传伍子胥屯兵处有阖闾城”。 也就说阖闾城是北宋初年编撰地方志时才产出现的词汇,并且特指阖闾之都城,元明时期地方志逐渐将阖闾时期所筑之城也称之为“阖闾城”。从前引文献我们就会发现,所谓阖闾城,实际有两类:阖闾时期的都城和阖闾时期修建之城。关于阖闾城的各种分歧即源于对这一现象的忽视或有意无视。 |

|||||

| 【我要打印】 【关闭窗口】 |