| 民国时期的身份证 | |||||

|

|||||

身份证,是用于证明持有人身份的一种法定证件,多由各国或地区政府发行予公民。身份证的发展历史源远流长,它的起源是古代官员的识别符号,到民国时期得到发展和普及。 民国三十三年(1944年),还没有正式的身份证,居民拥有的是临时身份证。临时身份证和现在的身份证较为相似,是以一张纸片的形式存在。与现代身份证不同的是,民国临时身份证上的个人信息更为详细,不仅有姓名、年龄、住址,还有保甲和职业。为了更好地区别个人身份,身份证上除了本人的照片还会印上指纹。

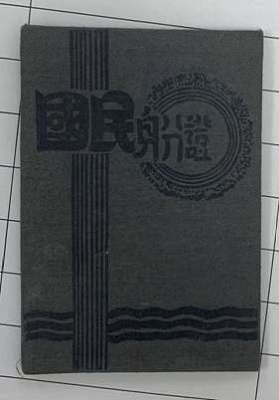

民国三十六年(1947年),民国政府制作双页折叠式白色第一代身份证。这份身份证与现代的毕业证有所类似,设计成了左右开阖形式。正面印有“国民身分证”,书写方式从左往右,与临时身份证的内容相差不大,多了籍贯和填发字号,同时专门留出一面记录五个手指指纹,比临时身份证更为详细。

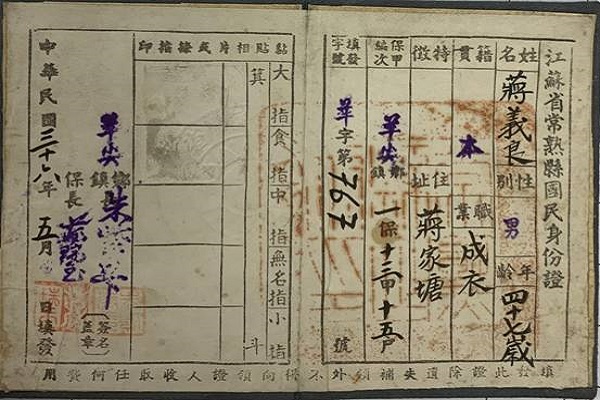

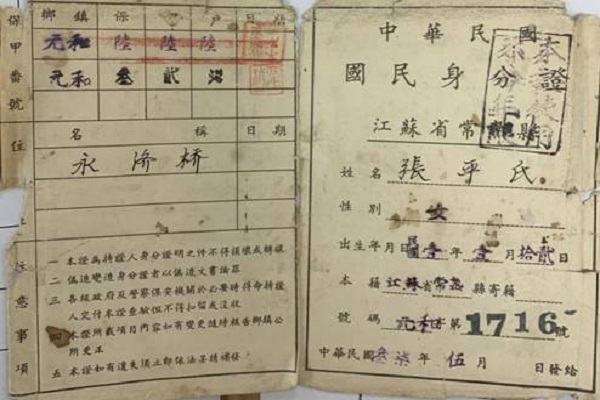

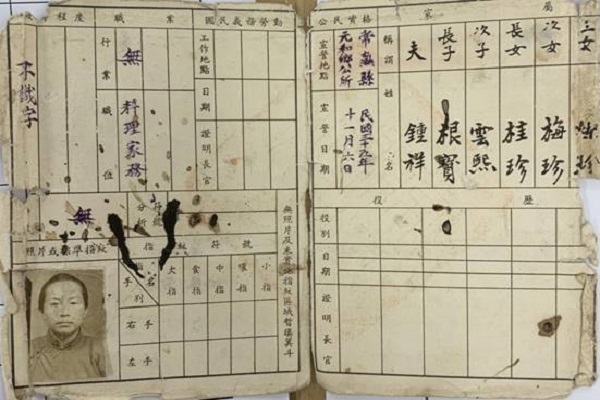

民国三十七年(1948年),此时的身份证分两面四折页,正面首页印有“中华民国国民身分证”。这张身份证上的填写内容远比我们现在的身份证要详细许多。除了持证人的姓名、性别、出生年月、籍贯等基本信息外,还有证件号码、教育程度、职业、左右手指纹符号等,内容详尽。内页盖有红色四方印章 ,背面记录保甲番号、住址,并且还特别把家属的姓名及其关系也一一记录在身份证上。一张身份证基本能够反映一个人的全貌。从制作上看,受当时物质条件限制,民国身份证只能以硬质纸铅印而成,纸质粗糙。它虽然无法与现行精美耐用的身份证相媲美,但具有多项社会属性信息,兼有如今户口簿的功能。这张已有70多年历史的中华民国国民身分证,从侧面反映了民国时期的户籍管理制度。

民国时期的身份证和现在的身份证大不相同,那时,全国各地的身份证规格和内容也有所区别。这几张国民身份证,从侧面反映了当时不断发展完备的户政制度,是管理国民的记录,是研究历史的真凭实据。同时有助于了解当时常熟的户籍制度变迁、人员构成、社会经济发展、人民生活水平等等,是研究常熟居民身份证历史的宝贵参考资料。 (常熟市档案馆)

|

|||||

| 【我要打印】 【关闭窗口】 |