| 相城《鱼鳞册》探秘 | |||||

|

|||||

作者:任亚峰 2022年5月,相城区档案馆喜获太平街道民间捐赠《鱼鳞册》五册,另有四册现存太平街道地情馆。这九本编印于清光绪二十三年(1897)的《鱼鳞册》,不仅将区档案馆的馆藏档案年代上延了一百多年,更反映了当时相城土地制度的真实原貌。

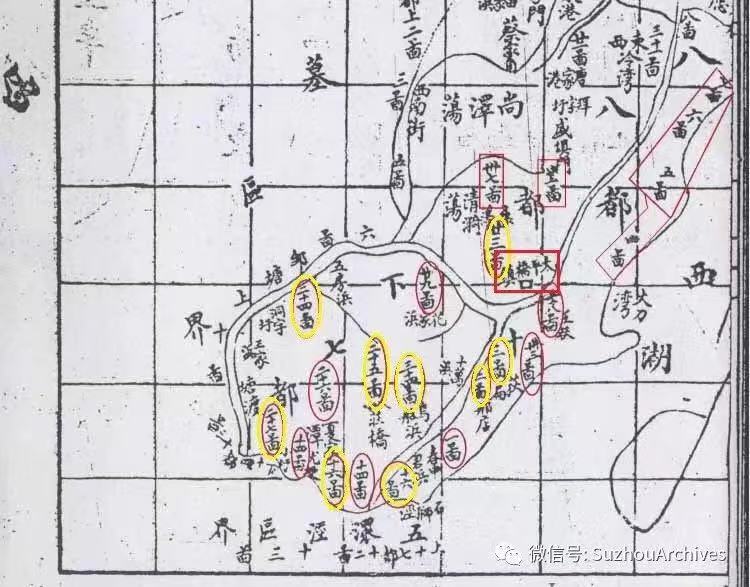

涵盖范围 这九本《鱼鳞册》内容为清代太平桥镇下十七都、西十八都土地登记情况,涉及8个图20个圩。整个太平桥镇清代共有19个图42个圩。现存资料虽不到一半,但窥一斑而能见全豹。 编造鱼鳞册 中华历史悠久,土地登记古已有之,但真正全国一统丈量清册,则始于明朝洪武二十年(1387)。洪武十四年,朱元璋完成全国赋役黄册(人口清册),洪武二十年立即开展了全国土地丈量登记,编制成册。因图形象鱼鳞,故俗称鱼鳞册。 清乾隆《长洲县志》记载,朱元璋为了做好土地普查,派国子监学生武淳等人赴全国各地,严实天下田土,编制了第一代《鱼鳞册》。以后朝代均有重新勘量,重编《鱼鳞册》的记载。 田地编号 洪武二十年,在编制《鱼鳞册》时,已经有了宗地的概念。每一块田土为一“坵”,设置了名称、编号,登记了田主、税粮标准、田亩数量、平米、四至及步数等信息。此后历经五百多年,“坵”的概念始终未变。 明清行政管理,县以下为乡、都、图三级。图以下有自然村或者圩,太平桥镇则是以圩为编制单位。例如,二图为眠字圩、夕字圩,三图为寐字圩、笋字圩、象字圩、床字圩等。每个圩含有田地数量不一,所以“坵”的数量也不一。如二十七图洁字圩有510坵,而三图象字圩仅有21坵。

官田何其多 对九本《鱼鳞册》粗略统计,19个圩共有3700坵,田地1.1万亩。其中三斗七升五合良田约为8千亩,几乎都为官田。其余3千亩荡田、荒田则大多为民田。另有100多亩军屯田。何以如此? 官田主要指职田,功臣禄田、还乡田、学田、寺田、祀田等。明朝顾炎武在《日知录》中记载:官田自汉以来有之。宋代抽三分之一买充公田。到了元代,达官贵族以及寺院无不购买平江田。“至张士诚据吴之日,其所署平章、太尉等官皆出于负贩小人,无不志在良田美宅,一时买献之产遍于平江。”明朝建立,朱元璋不仅将前朝官田全部充公,而且还将不少富贵大户田产罚没,致使苏州之官田多而益多。宣德七年,苏州知府况钟上奏,苏州秋粮共277.9万石,其中官粮262.59万石,民粮仅15.31万石。顾炎武最后感叹,“苏州一府无虑皆官田,而民田不过十五分之一”。 清乾隆《长洲县志》记载:明弘治十六年,长洲县实征官田9760顷,民田3792顷,学田14顷。此一比例与相城《鱼鳞册》登记情况基本相吻。 《长洲县志》还记载,这些官田,有11则为明代功臣的俸禄田和还官田,其中最大的是明代开国功臣西宁侯宋晟的禄田,面积达2007顷,占长洲县全部耕地的七分之一强。《明史》记载,宋晟于永乐三年功封西宁侯,禄千一百石,世袭。其所有的田产和俸禄,居然全部来之于长洲县,其中太平桥镇应该也有不少贡献。

田租何其高 长洲县百分之八十以上的百姓无田产,只能租田耕种,称为佃农。顾炎武在《日知录》中记载,“吴中之民,有田者什一,为人佃作者十九。岁仅秋禾一熟,一亩之收不能至三石,少者不过一石有余。而私租之重者至一石二三斗,少亦八九斗。”也就说,丰年佃农近乎要用一半收成来交租。碰到荒年,则产量还不够交租米。以至于今天交完祖,明天就要乞讨。每遇水旱之年,佃农只得弃田乞讨,十室九空。

佃农种田,不仅辛苦,也有付出,顾炎武在《日知录》中说“佃人竭一岁之力,粪壅工作,一亩之费可一缗,而收成之日所得不过数斗,至有今日完租而明日乞贷者。”一缗即一串,一千文。 可见,丰年一个佃农种一亩地,所产粮二石左右,交租一石左右,去除费用一千文,所得仅六斗左右,大约70至80斤。 何为平米 在《鱼鳞册》中,除了税粮标准,田地数量外,还有一个“平米”。何为平米? 清代常熟进士蒋伊在《苏郡田赋议》一文有专门说明。朝廷按《鱼鳞册》田地数量征收到的税粮谓之正米,征缴到的税粮通过漕运到京城,期间出现了损耗,称为耗米。这个损耗豪强大户不肯承担,官府就欺压民田小户另外增加,以至于“贫民逃徙,积逋如山”。 明朝宣德年,况钟做苏州知府,正米二百余万石,而转运的损耗居然高达七十余万石。况钟决定耗米的数量定为八十万石,令官田、大户和小户平均分摊,谓之平米。 蒋伊对这一做法进行了肯定。他说,耗米虽然多征了,但多余的可以存入济农仓,以备水旱赈济。丰年还可以均百姓徭役之费,应军需之急。 至此,长洲县平米最重为三斗七升五合,其余按田土类型递减。

永佃制与官佃 在相城《鱼鳞册》中,绝大部分民田,不仅登记了业主的姓名,还登记了佃农的姓名,而官田不登记佃农的姓名。此举背后有何深意? 明清朝廷,为了稳定农业生产,保障社会稳定,推行永佃制。即佃农付给地主一定费用,取得土地的永久耕种权。这种使用权不仅可以继承,而且即使田土更换了业主,也不影响其耕种。只有当佃农抗租三年,田主才能报官,取消佃农的耕种权利。 官田的佃农,称为官佃,由朝廷专门登记在册。能耕种官田有一定的要求,一必须是良民,不能作奸犯科;二保证每年完租;三六品以上官员的直系亲属不能承种官田。但官佃的待遇要比民佃好,类似于政府的合同工,不仅不能随意清退,而且还能继承官田使用权,年老后还能获得少量赡养田。 元代诗人袁介曾写诗: 老翁答言听我语,我是东乡李福五; 延祐七年三月初,卖衣买得犁与锄; 朝耕暮耘受辛苦,要还私债输官租。 |

|||||

| 【我要打印】 【关闭窗口】 |