| “诗豪”的“清”“慎”“勤” | |||||

|

|||||

作者:程勤旺

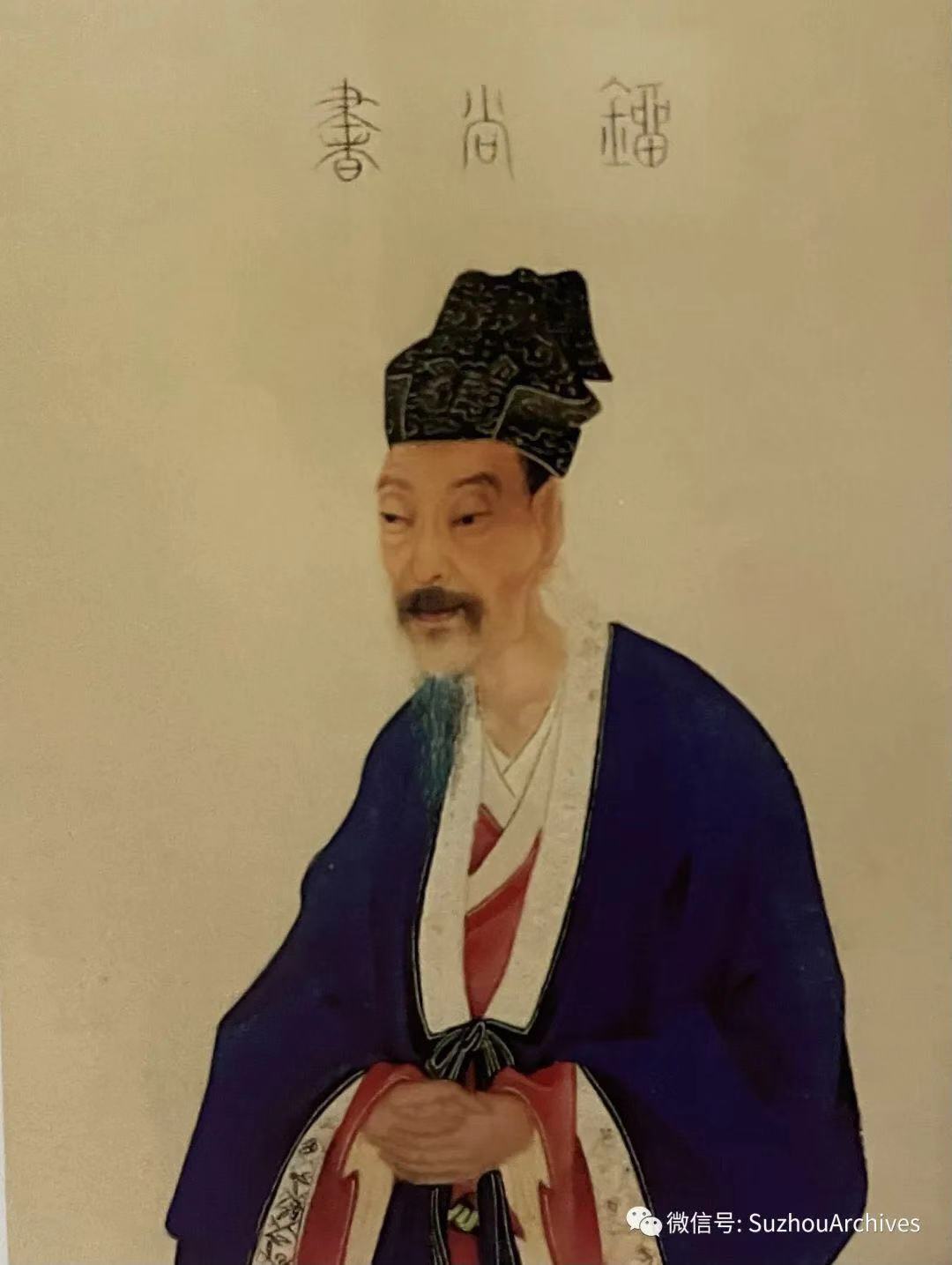

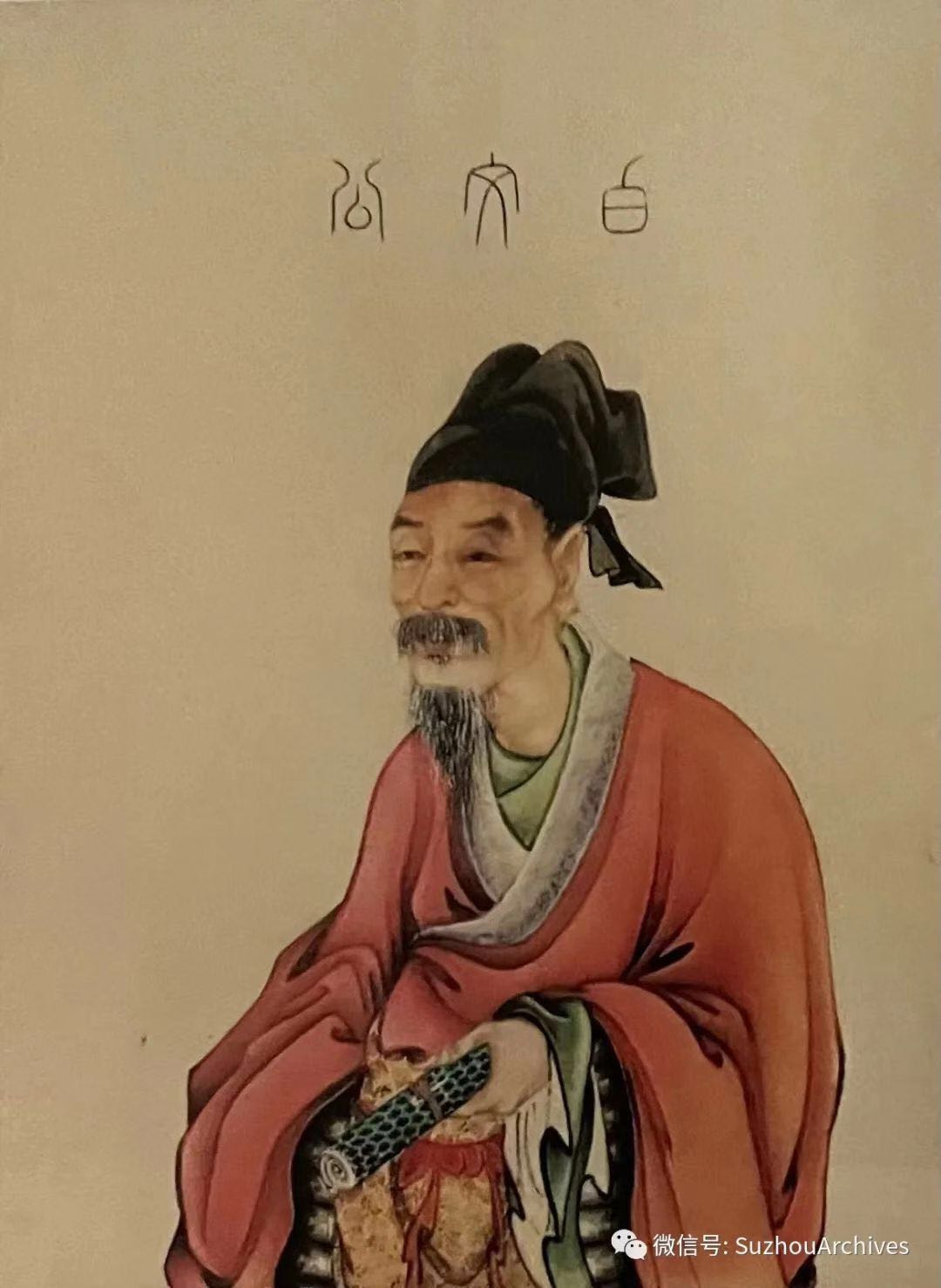

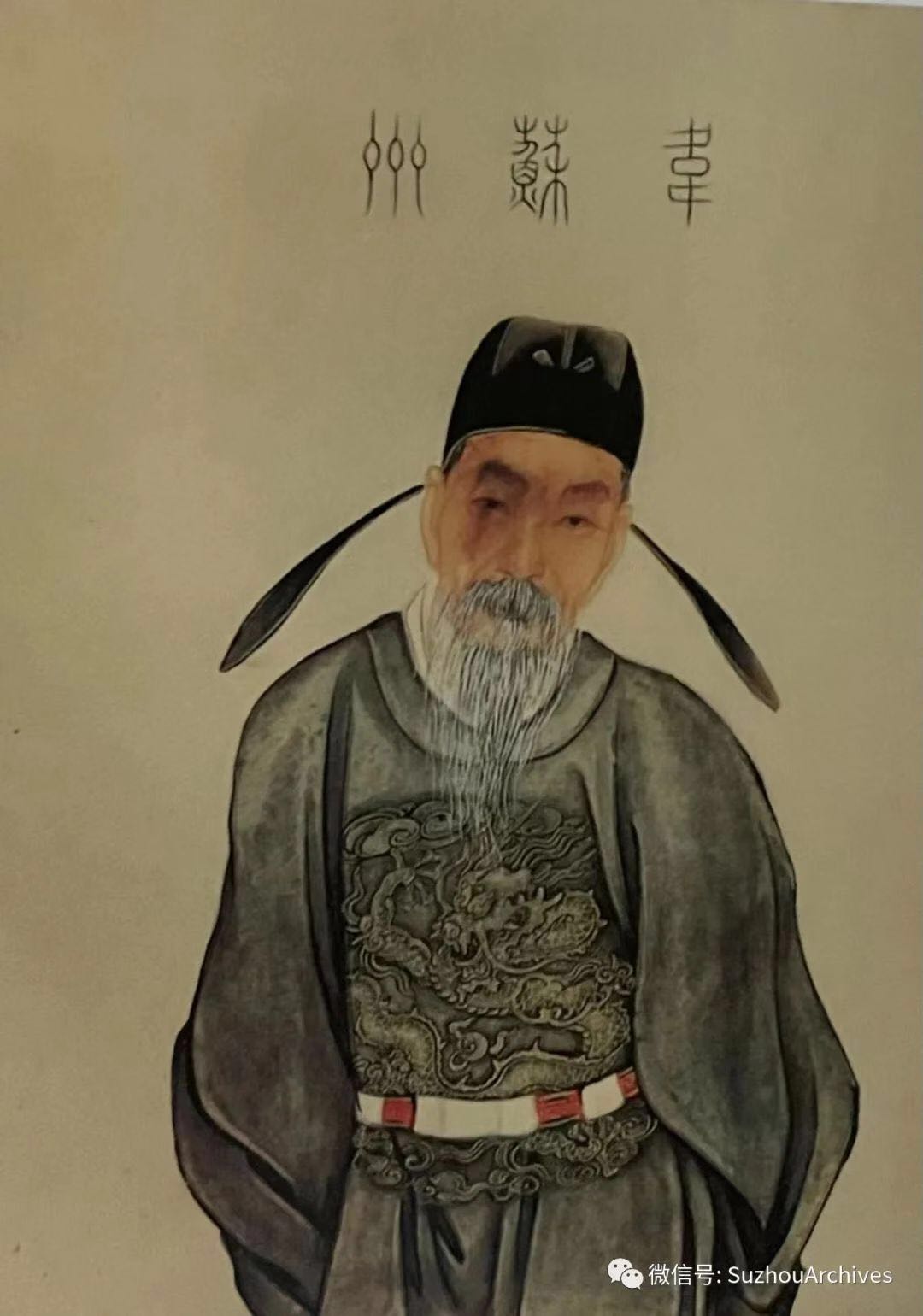

刘禹锡(选自《历代名臣像解》) 苏州自古人文荟萃, 仅中唐时期,就先后有多位文化名人。有诗为证:

白舍人曹长寄新诗有游宴之盛因以戏酬 唐 · 刘禹锡 苏州刺史例能诗,西掖今来替左司。 二八城门开道路,五千兵马引旌旗。 水通山寺笙歌去,骑过虹桥剑戟随。 若共吴王斗百草,不如应是欠西施。

白居易(选自《历代名臣像解》) 宝历元年(公元825年)端午节,白居易到达苏州,就任苏州刺史,还不忘寄诗给好诗友刘禹锡。刘禹锡写诗作答的时候,应该是想到了同样担任过苏州刺史的前辈大诗人韦应物。他不会想到,六年后(大和五年,公元831年),自己也将步韦、白后尘,刺史于苏州。后来者不明白时间先后,看到此诗,或许以为“刘苏州”是在自夸。

韦应物(选自《历代名臣像解》) 相比因修筑山塘而让苏州人念兹在兹的白居易,刘禹锡的“存在感”似乎在今天的姑苏城“弗够香”。事实上,这位“梦得兄”在立德、立言、立功任何一方面都不逊于他的“乐天兄”。刘氏一生所表现出的“清”“慎”“勤”更印证了他不愧为世所公认的一代“诗豪”。

两袖清风,居陋室而豪兴不减。作为传诵千古的名篇,《陋室铭》不仅在古代就入选《古文观止》,长期以来也一直作为语文课本的必背篇目。然而很多人不知道的是,刘禹锡的这篇文章很大程度上来说,是在被上司挤兑的情况下写的。唐穆宗长庆四年(公元824年),刘禹锡被贬到安徽和州县做了一名通判。按照当时有关规定,刘大人应该住在衙门里并有三间屋子。但是和州知县是个势利小人,见刘禹锡被贬而来,对他还不奉承、不送礼,心里很不高兴,于是就一再进行打压,让其半年时间连续搬了三次家,条件一次比一次差。对于连番“穿小鞋”,旁的人总会“知难而退”,可刘禹锡偏不。他始终豪迈豁达,清风两袖,置之一笑,豪兴更胜从前。每搬一次家,梦得先生就用一段文字直抒胸臆,从“面对大江观白帆,身在和州思争辩”到“杨柳青青江水边,人在历阳心在京”再到最后的《陋室铭》,一篇仅七八十字的短文却字字珠玑,借助赞美陋室抒发了安贫乐道,不与世俗同流合污的志向和意趣。这种“身居陋室,仍然不改其高洁”的风范,战胜了小人作祟,跳出了名利局限,一直为后世所敬仰。

身居陋室,仍然不改其高洁 慎终如始,讲原则而豪气干云。刘禹锡出生于官宦世家,甚至可以说是“监察官”世家。其七代祖刘亮在北魏时曾任冀州刺史,其曾祖父刘凯、祖父刘鋰、父亲刘绪先后担任过刺史、侍御史等职,而刘禹锡本人也在刚过而立之年就在朝中做到了监察御史。虽然在此后数年,他由于身为改革派骨干而多次遭受贬谪,但初心始终不改,把“为民请命”作为自己的终极目标,数十年如一日。刘禹锡三十岁出头时被贬,在四十五岁和五十七岁之际,各有一次机会被召回京师“恢复官运”。在他人看来,这样的良机不要说两次,有一次就简直是“如有神助”,再加上年岁渐长,谁还会等着再给你机会?还不赶紧“夹起尾巴做人”捞个功名。可刘禹锡偏不,先一曲“尽是刘郎去后栽”,再一篇“前度刘郎今又来”,每一次都把当朝权贵讥讽得灰头土脑,“啪啪打脸”。而对于自己的被贬,我们的梦得先生从来都怡然自得,坦然受之——随你们看不看得惯,这就是我为官和为人的原则!这是何等的豪爽!

勤勉为政,年花甲而豪情创业。刘禹锡出生于苏州,青少年时代在江南度过十八个春秋。也许是机缘巧合,在第N次遭贬后,刘禹锡被“分配”到故乡苏州,这一年,他已年届六旬,即便今时今日也属于领导干部退休年龄,而他一生的好友白乐天此时早已开始“放飞自我”“游戏人生”,可刘禹锡偏不。到苏州之时,正是姑苏城遭遇特大水灾,数十万民众正陷于灾难困苦之中。刘大人心怀百姓,一腔豪情,撸起袖管,说干就干。在一系列果断而有效的措施下,灾情迅速得到控制,百姓也重新过上了安居乐业的生活。

作为地方长官,刘禹锡在长达一年多的时间里,深入市井,探察农耕,教泽市民,“昼夜苦心,寝食忘味”,全身心投入工作,治郡安民有方。在次年政绩考核时,刘禹锡被朝廷列为“政最”,这在察吏制度极为严格的有唐一代,属于非常罕见的高等次。这种干事创业的激情,这种勤政爱民的真心,每每思之都让人感佩不已——垂垂老矣又如何,时运不济又如何,“时间只不过是考验,种在心中信念丝毫未减”,他永远是那个“千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金”的“豪放派”! |

|||||

| 【我要打印】 【关闭窗口】 |