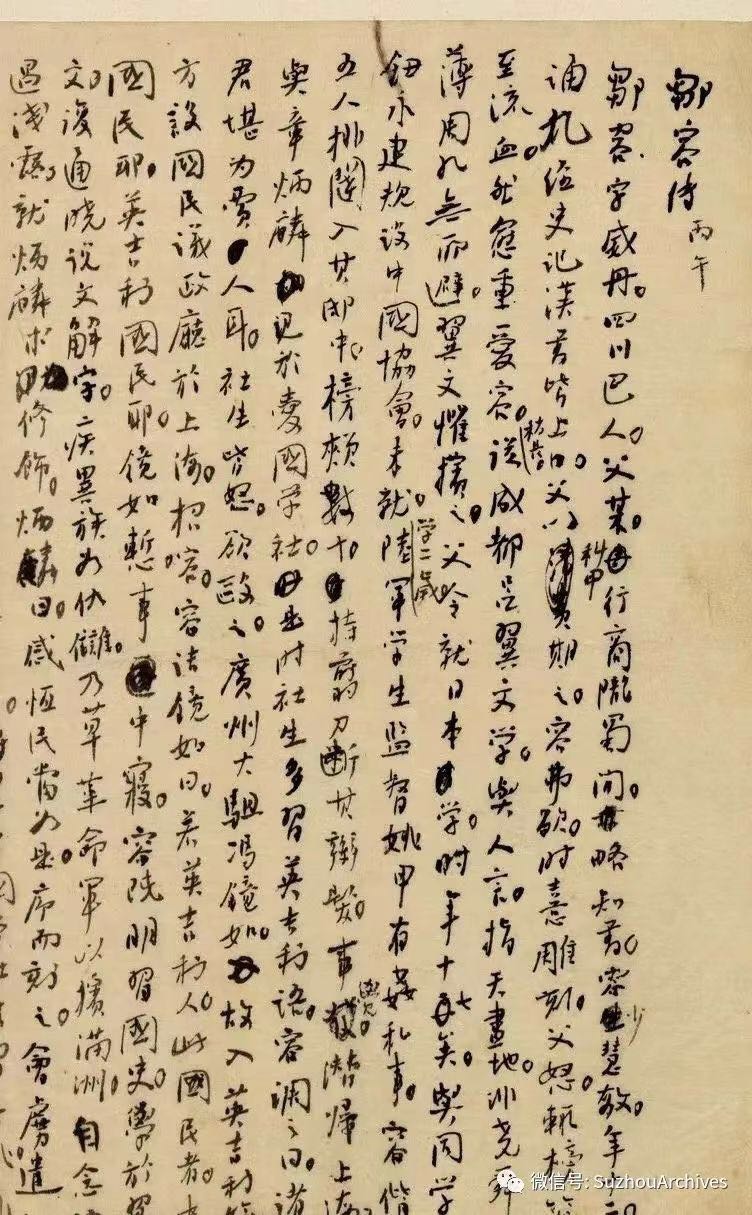

| 沈延国先生书章太炎《癸丑长春筹边》记 | |||||

|

|||||

作者:柯继承

柯继承(右)与沈延春合影于沈宅 去年八月的一天,南门街道约我去富郎中巷“沈瓞民故居”参加一个视频的拍摄。当我来到极富传奇色彩的“德寿坊”时,沈延春先生及相关人员都已在那里忙碌了一阵子了。沈延春先生是中国近代革命家、国学家、易学大师沈瓞民最小的儿子,沈延春大哥沈延国,则是我的师叔。虽然我与延春先生还是第一次见面,但毫无陌生之隔,沈宅内部格局与我当年熟识的却大不一样了。毕竟,白云苍狗,离我上次拜访延国师叔几近40年了。当我取出师叔为我书写的章太炎《癸丑长春筹边》诗时,延春先生也是感叹再三,一边看,一边连连说:“是真迹呀,真迹!”据延春先生说,延国师叔通常很少为人写字,即使家中,也不见有大幅字留下,这幅作品如此之大,他还是第一次见到,更何况,录的还是章太炎的《长春筹边》诗呢。 我知道,延国师叔手书《癸丑长春筹边》是别多一重意义的,因为延国先生除了是章太炎的及门弟子外,还因为他又是章太炎的义子。

章太炎 而这个故事,也得从延国、延春的父亲沈瓞民以及沈瓞民的密友章太炎、陶成章说起。 沈瓞民当年赴日本早稻田大学读书时,在东京结识了孙中山、章太炎、陶成章、蔡锷、黄兴等,从此积极投身于反清斗争。他后来又参与筹组了革命组织“光复会”,并加入了“同盟会”。与章太炎、陶成章交谊最为深厚,沈、陶都生于1878年,章的年龄比他俩大9岁。但说起反对满清封建王朝的贡献,三人中陶成章表现得最为“出彩”,也最为激烈。 陶成章,字焕卿,是坚决的反清斗士,曾先后两次赴京刺杀慈禧太后未果,后得蔡元培资助,只身东渡日本学习军事,回国后与蔡元培、龚宝铨、沈瓞民等在上海创立光复会,蔡任会长,陶任副会长,并担负联络苏、浙、闽、皖、赣五省会党之重任,又往日本,成立了光复会分部(许寿裳和鲁迅就在这时加入光复会)。陶成章是个职业革命家,始终秉持“以身许国,功成身退”的革命宗旨,意志坚定,立场强硬,章太炎、鲁迅等曾戏称他为“焕强盗”“焕皇帝”,他与章太炎对鲁迅的思想变化与革命实践有着深刻的影响。鲁迅晚年曾对日本友人增田涉说过:“在反清革命运动鼎盛的时期,我跟革命的‘强盗’(陶成章)颇有些往来。我曾经当过‘强盗’,‘强盗’的情况,我可熟悉啦。”所以后人甚至说“鲁迅的国学导师是章太炎,革命导师是陶成章。” 辛亥革命后,陶成章力辞接任浙江都督,积极筹备北伐,但当时同属革命党内的派别及各种利益集团众多,参与者诉求不同,主张多,矛盾重,章太炎发现陶成章嫉恶如仇,率性而为,担心陶被恶势力或群小所害,劝告陶“不宜与人争于蜗角间”,虽然陶成章勉强接受章太炎、沈瓞民等人的忠告,也采取了一些自保措施,但终过于大意,1912年1月14日凌晨,被暗杀于上海法租界广慈医院,年仅34岁,一代英豪,突遭不测,朝野震动,与陶成章亲如兄弟的章太炎、沈瓞民更是痛不欲生,格外的悲愤。 但是,震动也好,悲痛愤懑也好,在局面繁纷复杂如一团乱麻的当时,凶杀案的一些细节很难厘清。例如:陶是中枪身亡的,但诸如身中几枪?致命一枪又中在哪儿等,都是众说纷纭。据当时上海《民立报》报道:“检视陶君之尸,原用手枪轰击,枪珠从左颈管旁边深入脑部,惟枪珠并未穿出头顶,故不能取出。”但同样是《民立报》,1月17日刊登的临时大总统孙中山致陈其美(时任上海沪军都督)缉凶电文却说:“阅报载光复军司令陶成章君于元月十四日上午二点在法界广慈医院被人暗刺,枪中颈部、腹部,凶手逃去,陶君遂于是日身殂,不胜骇异。”则说明孙中山看到的消息报道是陶成章颈部、腹部都中了枪。虽然后来证实,刺陶一案就是陈其美策划指使的,凶手是蒋介石、王竹卿,但具体细节一直成谜。至今,仍有文章干脆说陶“身中数枪而死”,但是,坊间也有认为陶成章被害,最致命的一枪,是打在左胸口的。这个说法,也是当时沈瓞民、章太炎最认可的。 两年后,沈瓞民妻分娩了,是男孩,便取名沈延国。让沈瓞民、章太炎啧啧稀奇的是,沈延国出生的日子恰恰是两年前他们好友陶成章“往生”的日子,即1月14日。更让他们吃惊的是,男孩左胸有个很大的红色胎记,宛然陶成章胸口的枪伤一样,沈、章两人都惊得目瞪口呆:这岂不是好友成章投胎以续前缘来了?感慨之余,章太炎即认男孩即沈延国为自己的义子。此事圈内一时传得沸沸扬扬。

章太炎故居 1934年章太炎在苏州举办国学讲习会时,沈瓞民还是国学会的特约讲习,而师从于章太炎的沈延国也成为章氏国学会讲师。当时章宅楼上是太炎先生的书房,太炎先生不允许外人上楼,学生辈中能随意上楼的也只有两人,一位是我的老师王乘六先生,一位就是沈延国先生。王乘六先生之所以获准上楼,是因为他不仅是当时讲习班的教员,还是《章太炎国学讲演录》直接记录人(同时作为记录人的还有诸祖耿先生),不仅自己攻学刻苦,学养丰厚,且育人勤奋无私,深获太炎先生信赖(李根源后来《吴门赠友诗》中就赞王乘六“学后知不足,经史颇攻苦。廿年作育人,春风遍桃坞”),而延国先生更有世交及义子之缘故。 作为密友沈瓞民的长子,延国先生是章太炎晚年最为亲近的“世交”及学生、助理,在事隔几十年后特意书录章太炎诗,还有文本上的积极意义。 章太炎的“长春筹边”诗,在汤志钧先生主编的《章太炎政论选集》中题为《癸丑长春筹边》,原诗有两首,该首是这样的: 剑骑临边寒,风尘起大荒。回头望北极,轩翮欲南翔。 墨袂哀元后,黄金换议郎。殷顽殊未尽,何以慰三殇!

沈延国先生书章太炎《癸丑长春筹边》 据汤志钧附注:“此诗撰于一九一三年,录自但植之《章先生别传》载《制言》第二十五期,一九三六年九月十六日出版。据称此诗系章氏撰以示但的。诗共二首,该文仅录其一”。但植之,即但焘(1881-1970),也是中国近代民主革命家,早期同盟会会员,1934-1945年,一直任国民政府秘书,后任国史馆副馆长并主持馆务,1948年辞职,1970年在台湾病逝。章诗自从外传后,深受世人关注与重视,钱仲联《近代诗钞》、毛谷风《历代律诗精华》、香港瀛海诗词学会主编《近四百年五百家诗选》、杨子才《民国六百家诗钞》(1911-1949)等近代诗歌集,都收录了此诗,无形之中,本诗成为章诗的代表作之一。但章诗的写作背景、写作时间都未细予披露,因此,一百多年来,存在着各种说法,但近年来,由于发现了1913年3月出版的《震旦》杂志(第二期),在其“文苑”栏目中,赫然刊有章太炎此诗,题目是《章筹边使太炎先生赠各团联合筹边会五律二首》,又经邓江祁等先生深入研究,相关事宜,应当说基本厘清了。

章太炎《邹容传》手稿 原来,民国成立伊始,百事待理,1912年10月,章太炎到东三省考察时发现,当时的东北处于日俄势力争夺中心,形势十分严峻。于是他向袁世凯建议必须采取措施,消弭危机,并表示自己愿意去东北进一步调研和干些实事。袁世凯对章太炎独立特行及火爆的性格本来就有点忌惮,此番见章太炎主动请缨离开京城,喜从心来,就顺水推舟给章太炎安排了一个虚职——东三省巡边使。1912年12月29日,章太炎带着几名干事来到天寒地冻的长春,成立了东三省筹边公署。袁世凯一边任命章太炎为筹边使(11月27日任命),一边致电执掌大树的奉天、吉林两省都督,规定了东三省筹边使的职责是“筹办边陲实业,所有一切内政、外交、行政,不在其权限内”。所以章太炎在东三省,尽管怀着一腔热血,处理了不少棘手问题,因无实权,终究不见大效。 1913年2月初,为了反对沙俄支持外蒙独立,敦促袁世凯政府出兵征蒙,旅京各大政党社团共同商定,在北京组织各团联合筹边会,以“辅助政府,保障边陲”为宗旨,并呼吁各省成立分会。而此时远在长春“筹边”的章太炎,一边深为内地的反帝爱国热忱感动,内心兴奋异常,一边又为自己远处边陲,无法亲赴北京与爱国人士共筹征蒙大计而感到遗憾,只得于2月27日以题赠各团联合筹边会两首诗的方式,表示对该会的支持,同时表达了自己的爱国情怀,其中第一首,就是我们常见到的“长春筹边”诗,原诗如下: 剑骑临边寒,风尘起大荒。回头望北极,搔首欲南翔。 黑袖哀元后,黄金议换郎。殷顽殊未尽,何以答三殇! 与汤志钧采用但焘提供的诗句相比,所以发现,诗第四句原为搔首欲南翔,但焘提供的已成为“轩翮欲南翔”(搔首改成轩翮),黑袖哀元后已成“墨袂哀元后”(黑袖已改成墨袂),黄金“议换郎”,成了黄金“换议郎”,何以“答三殇”成了何以“慰三殇”,这几个改动,可能是章太炎自己后来加以修改的,但个别处也可能但焘误记,如果比照延国先生书录的,北极为北阙,搔首为轩翮,议换郎为换议郎,何以答三殇成改成了何以慰三殇。如果把延国先生书录的与汤志钧采但焘提供的相对,只有两处改动:一是北极改成北阙,一是黑袂改成黑袖。延国先生是太炎先生义子,且太炎先生晚年与延国相当亲近,因此延国先生书录的章诗原则上不应有差错了吧。是耶?非耶?有待大家辨正。 需要补充的是,延国先生赠我这幅墨宝,是在1983年夏天,这时乘六先生已仙逝三年,我因故单独去德寿坊拜见了延国先生。之前,见他几次,都是他与乘六先生一起,我在旁,名副其实的是“陪侍”。他是长辈,且与乘六先生讲的都是他们一代的文章故事,我根本插不上嘴。而且,延国先生似乎寡言少语,常常是乘六先生提起某人某事,他才笑着应答数句,乃或叹口气报以“一言难尽”四字,每当此时,他还会带着歉意眼光对我笑着点点头,似乎有些“负面”的情绪不欲影响我这个后生小辈。但1983年的那天,见了我,他却讲得很多,从1940年协助章太炎夫人汤国梨在上海筹建“太炎文学院”,到退休后回德寿坊生活种种,都谈到了。唯独我最希望知道的,在抗战时期他任新四军长江商行董事兼秘书,如何巧妙地为新四军运送卫生药品、文具到解放区,似乎他不愿意说,我有意提及,他都笑着以“不足为人道”而谦逊地婉辞了。相反,他谈得最多的还是太炎先生,甚至几次重复地问我可知道鲁迅对章太炎的评语:“先哲的精神,后生的楷范”。 那天延国先生是很兴奋的,说着说着,就从里间取出这幅字来,而且说是专为我书写的。我不觉一愣,因为这实在出我意料之外。平时见了师叔亲聆謦咳,如沐春风,已觉莫大的荣幸,何敢有此奢望?激动之余,看到墨宝下款写的“余杭章公长春筹边,录以应继承同志属”字样,我更加惶恐与惭愧。我何尝不明白,延国先生其中寄予了某种鼓励与期望呀。他递给我看了后,又端正放桌上,当面恭正地盖上两枚印钤——据延春先生后来说,当面盖章,这是他大哥表示“郑重其事”的意思——之后,他深沉地看了我一眼,低声说道:“我现在字写不好了”,顿了一下又说:“回桃花坞后,多去看看你师母。”因为他知道,我家当时仍在桃花坞,与乘六先生老屋不远。我当时一听,似乎有让我回去的意思,就起身告别。延国先生送我到门口,道别时,又一次说“回桃花坞后,多去看看你师母啊。”这才稍许引起我的奇怪,因为乘六先生仙逝后,师母健在,先生家我去得并不少啊,而我与先生哲嗣尹珍更是过从甚密。一年多后,听说延国先生遽归道山,我才恍然大悟:兴许,先生那时已见身体有异,他是用另一种方式与我道别呢。先生是易学世家,有名著《周易证释》,对易学有特别深刻的理解,何况对于自己的本体天命啊! 延国先生书章太炎《癸丑长春筹边》事忆述如上。需要强调的是,去年有幸见到延春先生时,我还特意问起太炎先生认沈延国为义子事的缘故,延春先生作了肯定回答,说当年他的父亲即沈瓞民先生也曾亲口对他说过,言之凿凿,非纯是所谓坊间传言。冥冥之中,确有这种奇事、巧事,不知最新的科学发现“量子纠缠”能圆满解释否?是耶?非耶?是为记。

|

|||||

| 【我要打印】 【关闭窗口】 |