| 谈古论今:吴门医派是如何治疗疫病的 | |||||

|

|||||

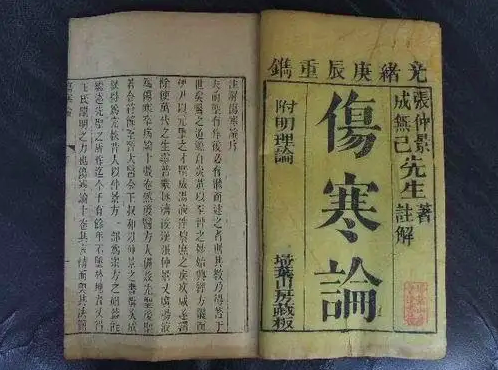

作者:李妮 中国历史上曾经出现过大大小小无数次瘟疫,就是今天的传染病。那时人们对传染病的认识还不够明确,无法详细地区分传染病的种类,志书上常称“大疫”“疫疠”“疫痢”。在无数次对抗瘟疫的历史中,中医发挥着重要作用。 早在先秦时的《皇帝内经》就曾提到“五疫之至,皆相染易,无问大小,病状相似”。汉代“医圣”张仲景撰著《伤寒论》一书,阐述外感热病的治疗规律,系统地分析了伤寒的原因、症状、发展阶段和处理方法。但对温病,张仲景虽指出温病初起“发热而渴,不恶寒”的特点,却没有进行深入研究。即便如此,也给后人研究温病提供了脉络。

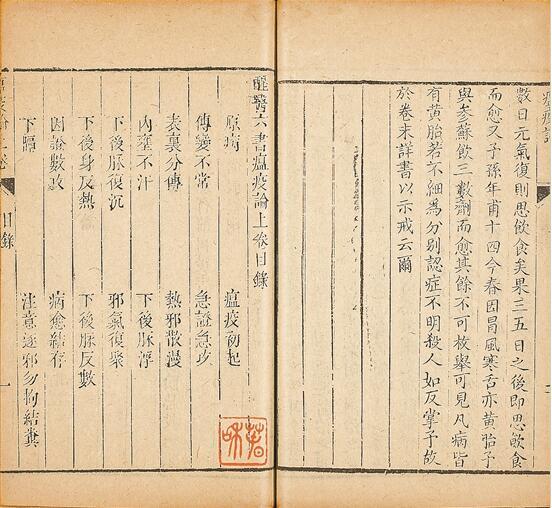

张仲景《伤寒论》 苏州地处太湖水系入海之枢纽,地势卑湿,自古以来是瘟疫、温病的屡发地区。据相关史料记载,从汉代至清朝,苏州及相邻地区曾先后发生过数百次的疫病流行。因为温病的病因、发病、传变过程和治疗原则不同于伤寒,但人们习惯运用治伤寒的方法来治疗瘟疫、温病,其疗效自然不佳。面对这种情况,吴有性、叶天士、薛生白、缪遵义等一批吴中名医,在大量的临床实践基础上,创立戾气学说与温病学说。 元末明初,昆山人王履明确提出了“温病不得混称伤寒”的观点,澄清了当时关于温病、伤寒的模糊看法,认为温病与伤寒是不同的两类疾病,被认为温病学说的先驱者。明崇祯年间,吴有性总结出了治疗瘟疫的经验,后在此基础上写出《瘟疫论》,是我国最早研究瘟疫的专著。他提出“瘟疫之为病。非风、非寒、非暑、非湿,乃天地间别有一种异气所感”。吴有性指出疫病的感染途径是通过口鼻吸入,这一观点与现代传染病传播途径认识一致。换言之,疫病就是通过呼吸道传播的传染病,而“异气”就是病毒和细菌。

吴有性《瘟疫论》 到了清代,叶天士明确指出了温病的病因、感邪途径、病变部位以及传变规律,从根本上划清了温病与伤寒的界限。叶天士在《温热论》中提出:“温邪上受,首先犯肺,逆传心包。肺主气属卫,心主血属营。辨营卫气血虽与伤寒同,若论治法,则与伤寒大异。”温病的病因是温邪,多由口鼻进入人体,肺为五脏之华盖,位置最高,邪必先伤,心与肺同居上焦,肺卫邪热不传中焦,则可横逆而内陷心包。

叶天士 今年2月以来,苏州经历多次新冠疫情的肆虐,疫情防控形势十分严峻。在苏州疫情防控新闻发布会上,苏州卫健委强调从“防、治、康、养”几个环节着手,充分发挥中医吴门医派在疫情防控和治疗中的特色优势。为做好新冠肺炎及流感防控工作,苏州市卫生健康委员会(市中医药管理局)组织专家研究,结合苏州地区环境气候及本次疫情发病特点,发挥中医药防治独特优势,制定《2022年春季苏州市针对新型冠状病毒肺炎及流感易感人群中医预防方案》。 江苏省名中医、苏州市中医医院名誉院长、主任中医师葛惠男对“方案”进行了详细解读。葛惠男表示,中医药在抗疫过程中发挥着独特的优势和效果,其中,吴门医派在疫病,尤其是温病防治方面,积累了丰富实践经验和诸多经典著作。“研究拟方的过程中,我们充分考虑因时因地制宜的中医药防治原则。苏州地区湿气重,为此选用了藿香、陈皮、薏米仁等化湿药材。今年是壬寅年,我们根据中医五运六气理论,在去年秋冬季的预防方案基础上,现还针对不同人群加用了柴胡、白芍等药材,适时加强防疫抗病作用。” “方案”涉及药物、保健、生活起居等多方面,主要体现了中医药清热解毒、芳香化湿、益气固表等功效。针对普通人群、重点人群(隔离点人员),包括成人、3周岁以上普通儿童,按不同人群分别制定了中药预防方,还推荐了实用的茶饮、香囊、足浴、食疗等。

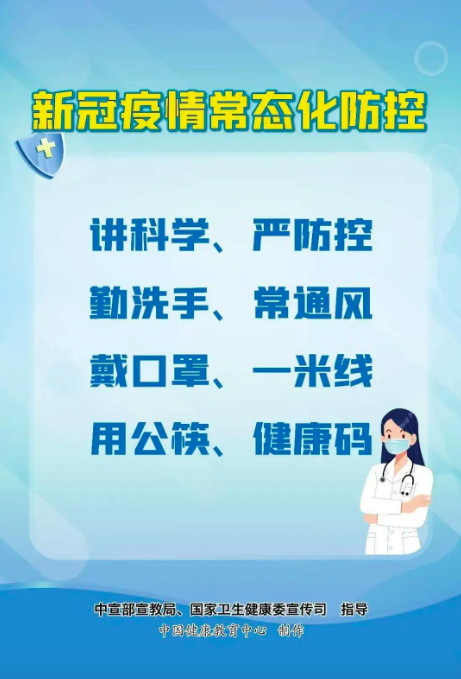

苏州市中医医院赶制中药防疫产品助力疫情防控 目前全国疫情继续稳定下降,疫情防控作为常态化工作,需要广大居民做好个人防护,平时戴口罩、勤洗手、多通风、勤消毒、保持社交距离,主动配合落实各项疫情防控措施。同时要均衡饮食、戒烟限酒、劳逸结合,保证充足睡眠;坚持体育锻炼,增强体质,提高免疫力。

|

|||||

| 【我要打印】 【关闭窗口】 |