| 兰台书品:古城里那些远去的背影 ——沈慧瑛《灯火阑珊处》读札 | |||||

|

|||||

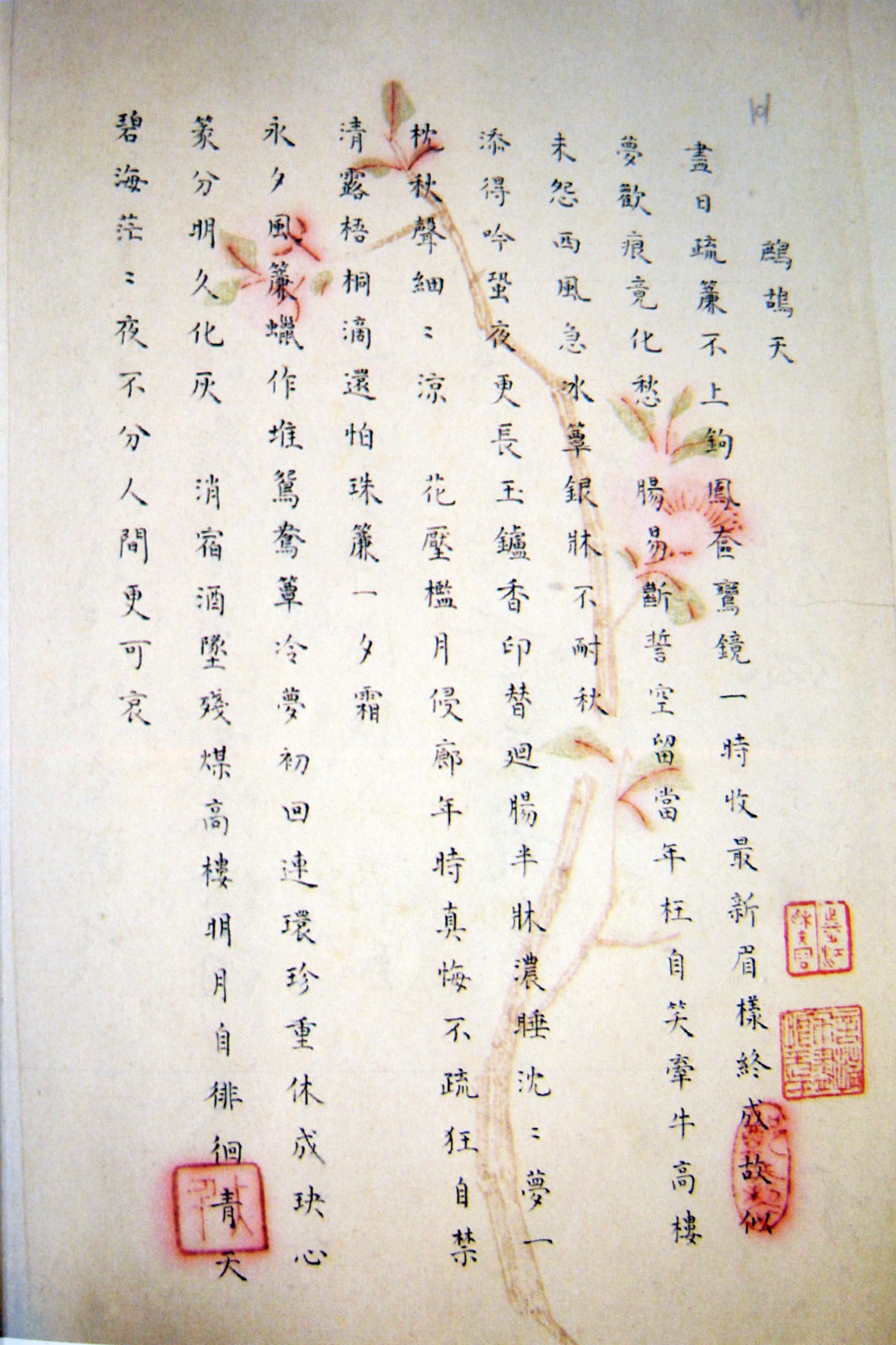

作者:小海 读到沈慧瑛随笔《灯火阑珊处》中的一些篇什,总是让人生出感慨。比如,在《人生只合住吴城》中,她记录了女诗人沈祖棻的故事,里面摘录的两首诗我很多年前就读过,印象很深。为什么能记住,一是因为沈先生作为古典文学修养浓厚的格律体新诗先驱诗人,诗本身写得好,现代气息浓郁。其实,她在从事格律体诗词写作的同时,也创作了不少新诗、散文、小说、独幕剧等,器识、眼界非同一般。二是因为她和程千帆先生的女儿程丽则是我的大学老师,三十年了,虽然我不记得她给我们上过课,因为我就读期间,她的主要工作好像是中文系的系秘书,在特殊的岁月里,她对每一位学生的关心与爱护,至今都令人难忘。沈祖棻的诗,虽说是现代人写古体诗,但完全没有隔夜面孔的陈腐气,笔墨在清新婉约中透着沉郁和凝重,可以说古体诗写出了新境界,她是写格律体的新楷模。 沈祖棻夫君程千帆是著名的文学教授,他们曾被诗友赞为“昔时赵李(赵明诚李清照)今程沈”。可颠沛流离的程沈之恋堪称“苦恋”。他们都非常忆念意气奋发同时也是艰难困苦的青年时光,有沈祖棻的诗词为证:“白袷衫轻,青螺眉妩,相逢年少承平侣。惊人诗句语谁工,当筵酒盏狂争睹”“狂歌痛哭正青春,酒有深悲笔有神。岳麓山前当夜月,流辉曾照乱离人。”国学大师汪东这样盛赞沈祖棻的作品:“诸词皆风格高华,声韵沉咽,韦冯遗响,如在人间。一千年无此作矣”。上世纪七十年代夫妇俩好不容易短暂相聚到一起,沈祖棻先生却又不幸遭遇车祸而离世。程千帆为此留下了痛彻心肺的《鹧鸪天》:“哀窈窕,忆缠绵。几番幽梦续欢缘。胡思已是无肠断,夜夜青山响杜鹃”。每每读之,总令人感怀心酸。对诗人夫妇怀着“理解之同情”的沈慧瑛,通过走访苏州大石头巷沈祖棻故园,到武汉大学查访诗人的档案资料,挖掘到一些珍贵资料以及诗人作品集《涉江词》《微波辞》,归藏故乡档案馆,应可告慰诗人的一腔思乡情。

左:沈祖棻著作《涉江诗词集》 右:沈祖棻先生手泽 在《灯火阑珊处》中,作者通过挖掘馆藏史料,走访苏州九如巷张家,联络张家亲友,釆写了《走近张充和》《音乐奇才张定和》《历史瞬间定格在镜头前》《沈从文与苏州》《历史进退,匹夫有责》《你装饰了别人的梦》等一系列与九如巷张家兄弟姐妹相关的文章。与此同时,她结合编选《过云楼日记》《过云楼家书》等有利条件,深挖苏州顾家几代人的通信、收藏、回忆录,写下了《谦谦君子顾公硕》等文章,由远及近,将张、顾两家传奇从清末民初一直演绎到当下。作者细心地将两个家族根系爬梳得脉络分明,令人信服;也通过这两个有代表性的家族,勾联起苏州乃至中国的近现代历史,还原了个人命运与风雨中故国的历史情境。从迁居苏州的张家第一代人张冀牖写于1919年12月23日的一首新诗(发表于1932年乐益女中的校刊上),我们今天仍然可以看出“五四”运动对他的影响以及他追寻光明与进步的思想动向: ——刚宽一指。 在上世纪二十年代,他们共同承袭“五四”新文化运动的精神与余绪,结交蔡元培、蒋梦麟等时贤,引入“德先生”“赛先生”,为沉闷的苏州古城平添了一些自由与民主的气息。苏州第一个党的组织——中共苏州独立支部就秘密诞生在张冀牖一手创办的乐益女中。 “时危节乃见,一一垂丹青”。在风雨飘摇的旧中国,在国家命运的转折关头,一批苏州知识分子,本着“民胞物与”的悲悯之心与“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的家国情怀,当民族危亡与人民需要的时候,勇而承担国家、社会的历史责任,以天下为己任,与人民共休戚,悲天悯人,拯危济溺,他们的事迹可歌可泣。作者以饱蘸深情的笔触,抒写了一对从苏州走出来的好儿女顾准和陆兰秀。 我很赞赏本书作者长年累月使“读书写作成为一种习惯”“成为一种生活方式”的态度。文史作用于一位档案人的生活与生存状态,我想,还有什么比这更好的呢?功夫不负有心人,诚如王振忠先生在前言《窥见晚近历史的浮云变换》中所夸赞的,她做到了“有品味的文史作品,学问、趣味和文笔,三者缺一不可”。我想,沈慧瑛女士笔下的这些古今人物,古城里那些渐行渐远的背影,今天依然温暖着我们这些贫瘠的心灵,而这组人物群雕,不正是构成苏州这座文化古城的精神地标吗?! |

|||||

| 【我要打印】 【关闭窗口】 |