| 上世纪七八十年代的大运河 苏州市河段改道 | |||||

|

|||||

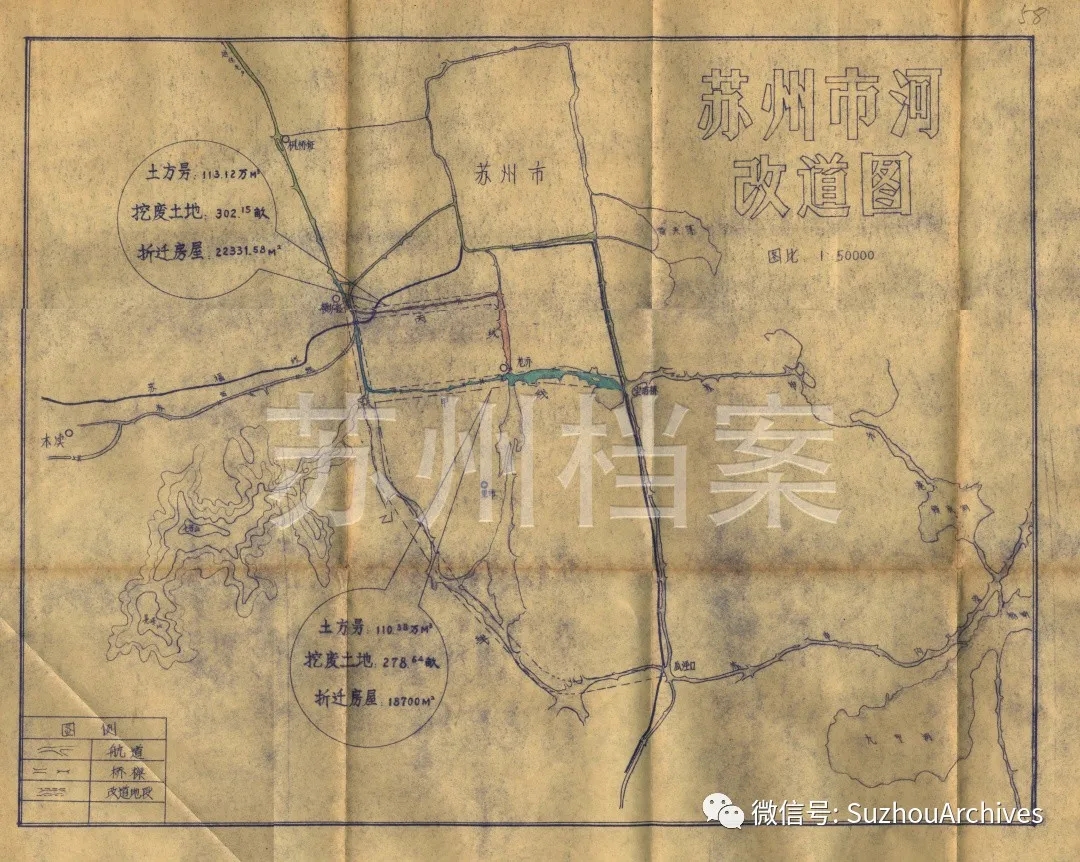

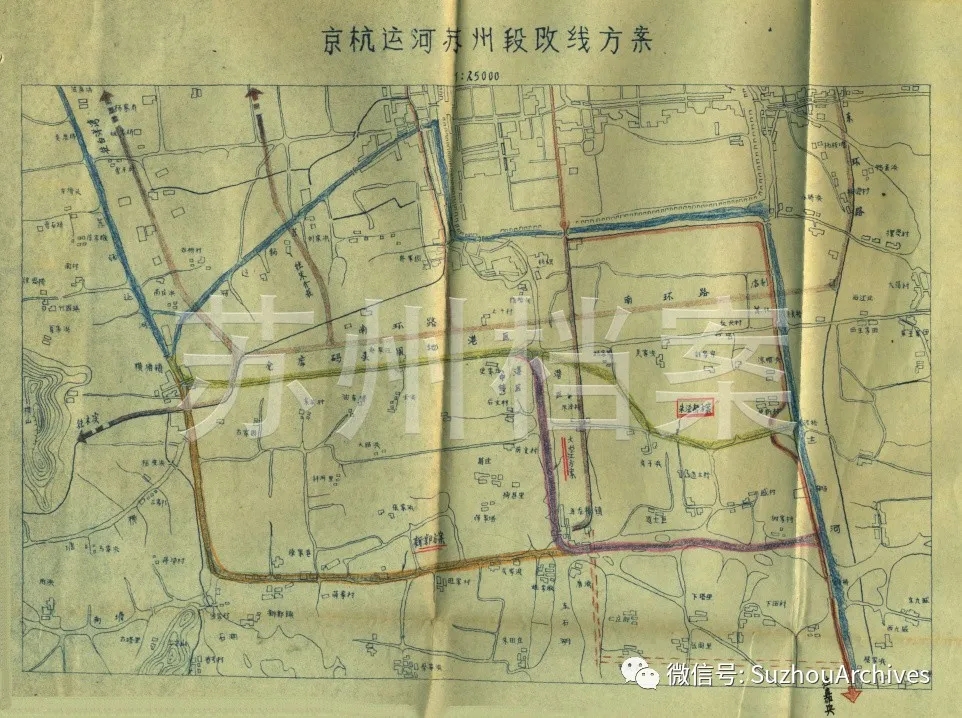

作者:李志娟 大运河苏州段再次改道的倡议由来已久。1975年3月8日至3月19日,11天时间内,运河泰让桥地段发生沉船事故33起,其中最大一次造成大运河断航3天。随着水运不断发展,运河航道不少狭窄地段,经常出现轧档堵塞、沉船等事故。苏州市革委会交通局组织专力,会同交管、港务、航运、船厂等单位对大运河苏州市段进行了勘查丈量和经济调查,1975年5月做了一份规划草案,提议把大运河改道于市外,还要设置专业港口码头,以利于物资中转集散等等。改道设想了三种方案:一为由彩云桥横塘折东沿新郭镇、五龙桥,直穿宝带桥(称甲线),如果保留宝带桥古迹,在桥北300米处越过苏嘉公路接通老运河,改线全长8.814公里;二为由彩云桥经上方山石湖,至瓜泾口接老运河(称乙线),因改线里程过长,投资又多,否定此线;三为由彩云桥东侧即横塘镇北首斜穿,利用仙人塘小港开拓,走大龙港至五龙桥,汇合甲线到宝带桥(称丙线),改线全长7.91公里。以上三种方案,市交通局倾向甲线走向,改线工程力争在1976—1978年实现,且运河改线后,市内段将作为大运河复线。

此方案一出,引起各方讨论。市城建局不赞成新郭方案,即甲线,认为新郭方案虽然具有线路较顺、弯道较少、便利通航等优点,但缺点也很突出:一是运河改道后离城市过远,势必造成城市规模过大,布局分散,用地过多,增加市政费用和短途运输费;二是横塘和新郭两镇现有河面很窄,若拓宽将要拆迁大量房屋;三是运河穿过苏嘉公路时离宝带桥(建于唐代)太近,不易建桥,苏嘉公路需改线走五龙桥镇,另需征用农田54亩,工程损耗巨大。市城建局提出两个解决方案:一为朱泾桥方案,由横塘镇北小学附近,向东转弯,沿现有河道,直达大龙江,再自棉布印染厂南面斜穿,向东南方向沿小河经朱泾桥,接老运河;二为大龙江方案,由横塘镇北小学附近,向东转弯沿现有河道,直达大龙江,然后沿大龙江向南,到五龙桥,折东穿澹台湖,偏北避开宝带桥,再接通老运河。

争论悬而未决。1976年11月1日,江苏省交通局致函苏州地区计委、苏州市计委,认为大运河苏南段迫切需要有计划、有步骤地予以改善。函中提到新的改线方案,由彩云桥经横塘,折东利用新郭镇至龙桥小河,直穿宝带桥接通运河,连接苏申外港线,该方案经交通部长江水系办公室和水运规划设计院召开规划会议研究同意,请苏州地市结合城市规划及农田基本建设,予留用地。 此后,关于大运河改道的事情见诸档案者缺乏。最近可查考的是1980年7月,苏州市航道管理处有一份呈报省交通厅工程管理局的《关于大运河苏州市段改线规划的补充报告》,报告以1975年5月即五年前的上报资料为基础,对航线经费问题进行了调整,而有关走向和航道标准仍按甲线规划实施。 1981年11月,时任中央党校顾问吴亮平就苏州古城保护与城市发展问题给中央写信,提了很多想法,并附有《关于历史风景名城苏州遭受破坏的严重情况和建议采取若干紧急措施的报告》。报告受到中央领导的高度重视,运河改道的倡议也再次被提出来。1982年8月,苏州市政府市长办公会议讨论了关于大运河改道、吴门桥下游切角工程等问题,原则同意大运河改道方案。 1984年7月29日,苏州市政府向省政府报送大运河苏州段改道工程初步设计及概算。三个月后,江苏省建设委员会、省计划经济委员会批复同意,依照分期建设的原则,先集中力量改建苏州市河段(大庆桥—宝带桥段)航道工程。并原则同意所报航道改线线路走向,建设标准按通航五百吨级船舶的四级航道标准,改道航道9.3公里,改扩建跨河桥梁7座,改建十苏王公路5.37公里。

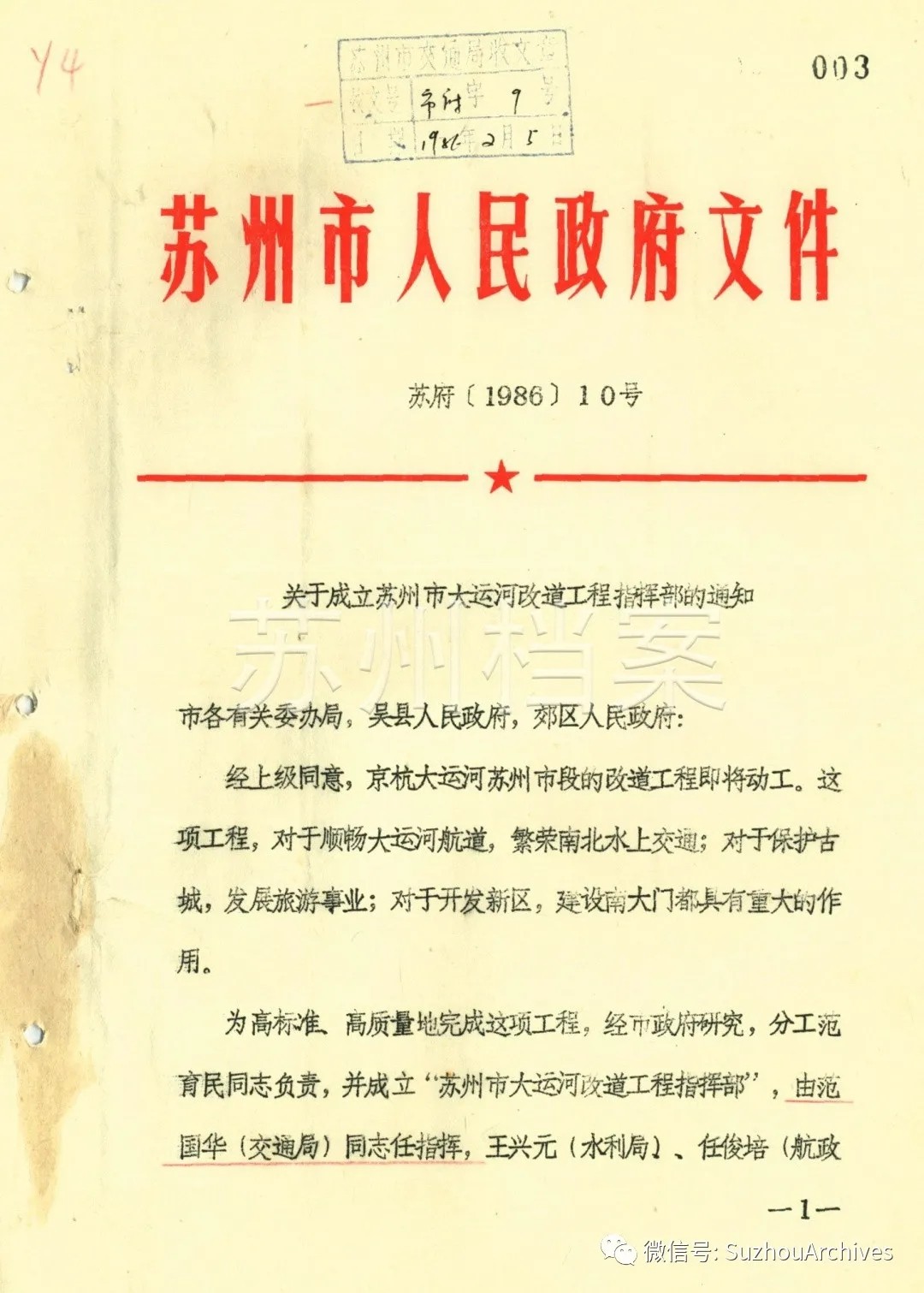

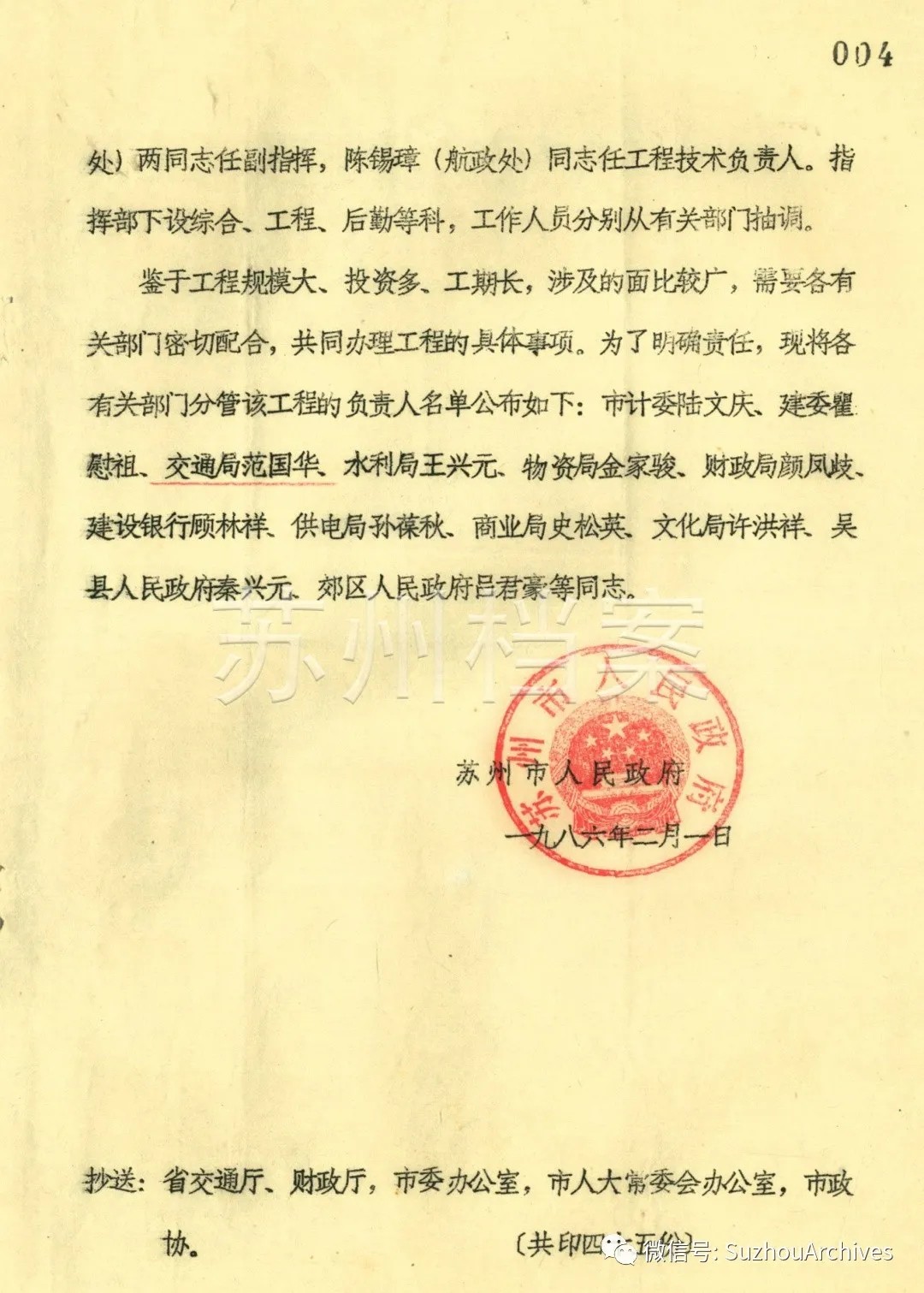

1986年2月1日,苏州市大运河改道工程指挥部成立。同年8月,交通部、江苏省和苏州市签署《江苏省苏南运河苏州市河段整治工程协议书》,航道从大庆桥经横塘镇、龙桥镇于宝带桥北堍接通运河,工程将于1986年—1990年建成。1987年4月,苏州市河段横塘至宝带桥段改道工程开工,于1992年7月15日通过验收并正式通航,完成土方249万立方米,新建驳岸14.53公里,新(移)建桥梁7座。从1975年苏州市交通局提议,到1992年改道工程正式完工,前后历时十八年。工程竣工后,途经苏州的船只不再进入古城区,大幅度降低船舶对古城区的噪声和水体污染,大大增强了运河苏州段的运输能力。

|

|||||

| 【我要打印】 【关闭窗口】 |