| 从档案典籍看苏州名门望族 | |||||

|

|||||

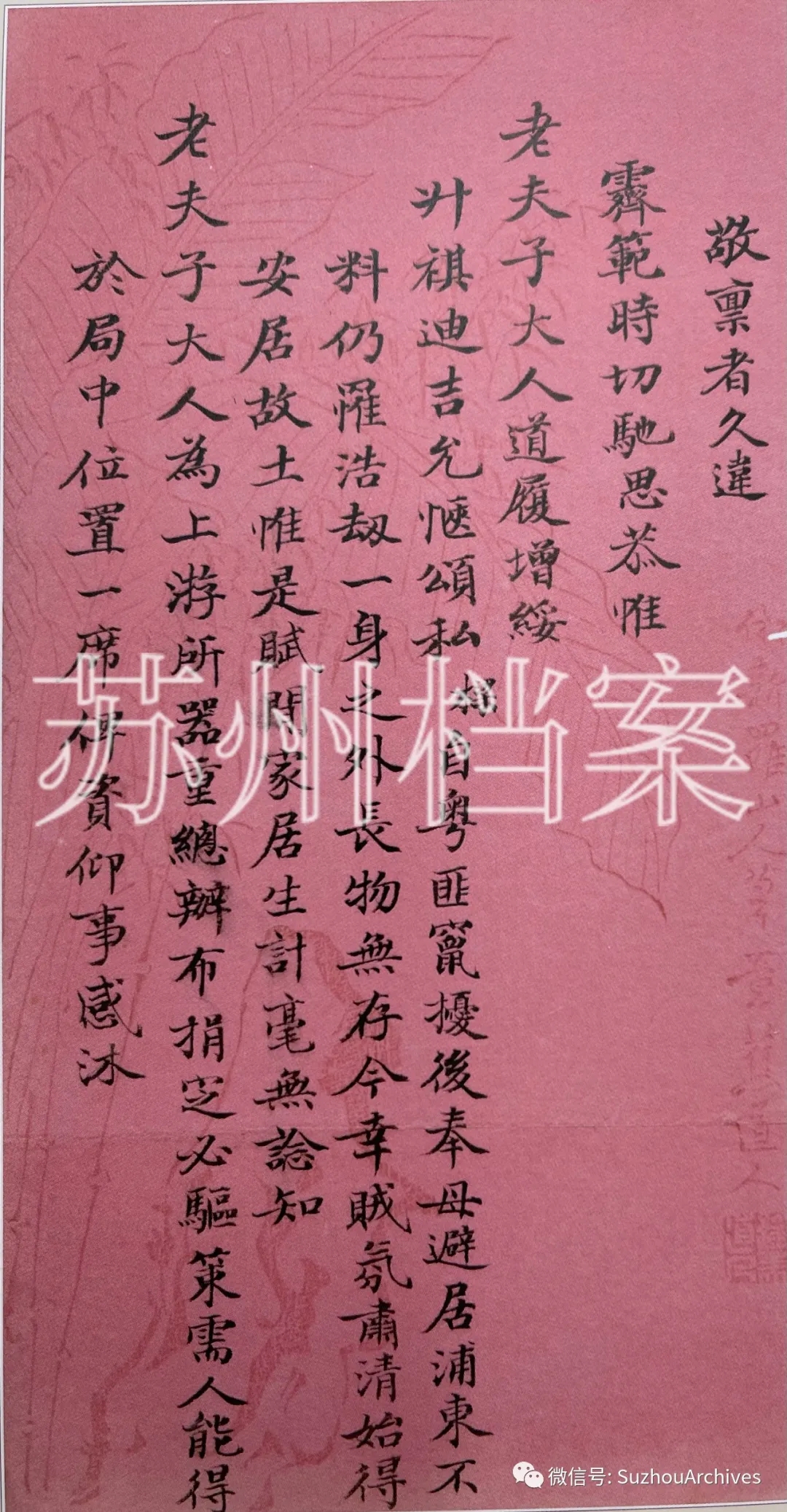

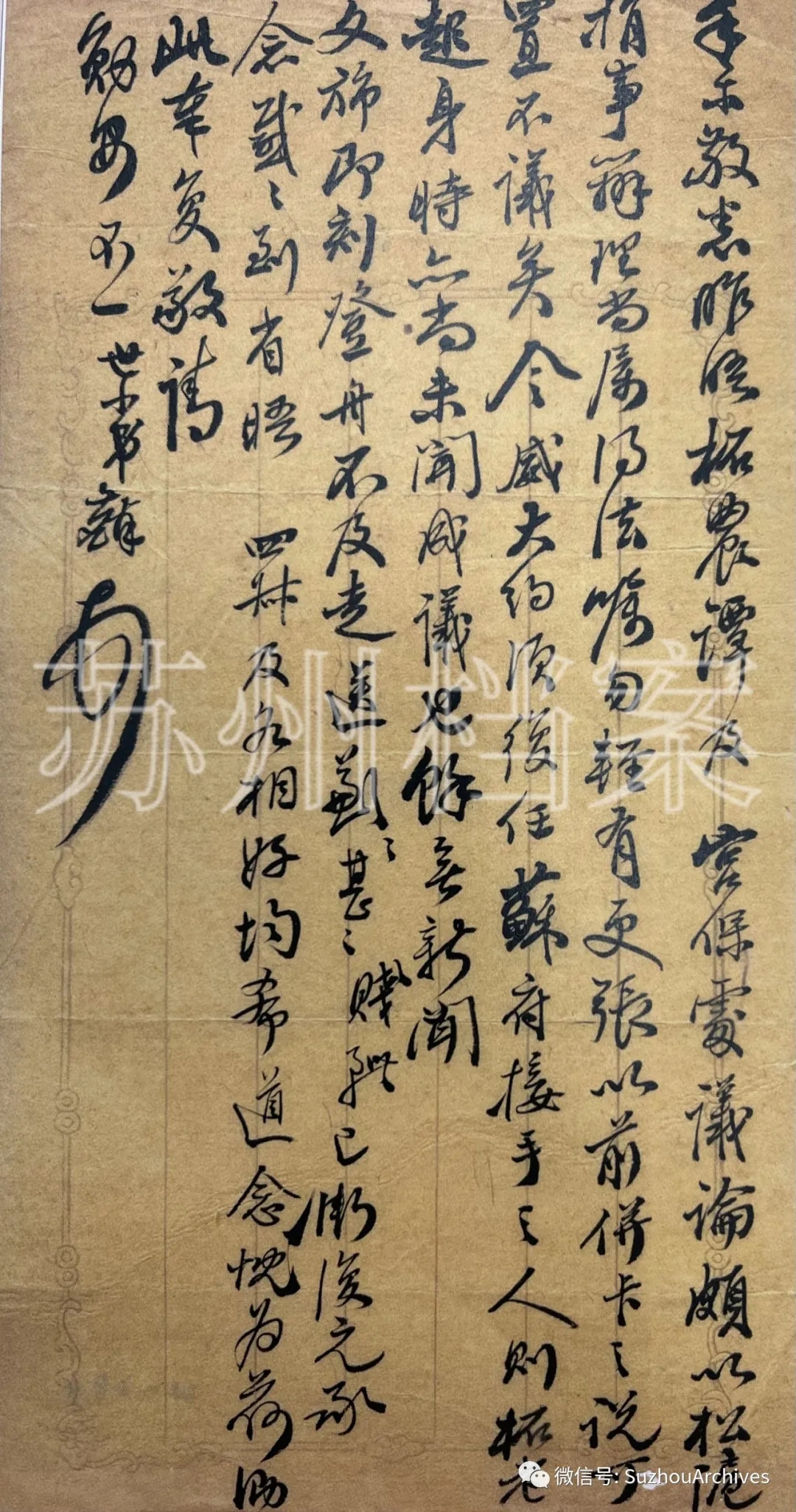

作者:徐茂明 苏州“贵潘”系指大阜潘氏,明末清初第24世祖筠友公(潘仲兰)因经营鹾业,由安徽歙县大阜村而侨寓苏州的商业中心阊门。康熙初年,第25世祖其蔚公(潘景文)正式定居苏州,成为苏州大阜潘氏的始迁祖。第26世祖兄弟九人,长房敷九公(潘兆鼎)枝繁叶茂,长盛不衰;二房舜邻公迁回歙县;其余各房衰落不振,大多无后。大阜潘氏在苏州一方面世守祖业,经营鹾业,另一方面致力科举,进军仕途。经过百余年的努力,终于在乾隆三十四年(1769年)获得突破,第29世祖潘奕隽折桂,成为潘氏第一位进士,随之“改入吴县籍”。此后,潘氏在科场上捷报频传,先后涌现出9名进士,36名举人(含宣统朝奖赏举人4名),21名贡生(含宣统朝拔贡1名),140名秀才。除了科场连捷,潘氏在官场上也顺风顺水,先后出现两位大人物,一位是状元出身的四朝元老(乾嘉道咸)潘世恩,一位是探花出身的三朝元老(咸同光)潘祖荫,此外,其他族人亦先后在朝廷各部任职,其权势影响长达百年,“簪缨为南省冠”。(《大阜潘氏支谱》九二版,第1379页)在苏州地方上,潘氏的社会声望也开始由商界扩大到慈善、收藏、书画、诗文、园林等领域,成为苏州第一高门望族,当时人称之为吴门“冠族”,俗称“贵潘”。 《贵潘友朋信札》是潘氏文献研究的重大发现,此前没有著录于任何收藏单位的目录,据主编沈慧瑛介绍,这批信札是从苏州过云楼后人顾笃璜先生捐献的顾氏文献中整理出来的,是苏州潘氏研究的一个新宝藏,为全面了解潘氏提供了大量第一手的鲜活资料,弥补了《大阜潘氏支谱》对长房蓼怀公支记载的缺失。这批信札共有795通,涉及作者161人,绝大部分是寄给潘氏蓼怀公支第32世潘馥(筱涯)、潘嘉穗(桐生)兄弟,以及第34世潘秉钧(子衡)。根据与潘馥的亲疏关系,写信人大约分为五个层次:(1)最核心的是蓼怀公支的胞弟潘嘉穗(潘桐生),从弟潘钟瑞,从兄潘霨、潘茂先,侄子潘廷枞等等;(2)是贡湖公支的族叔潘遵祁、潘曾莹、潘曾玮,族弟潘观保、潘介繁、潘祖同、潘祖保,族侄潘志万(介繁子)等等;(3)是潘馥的姻亲,如亲家沈玮宝(沈钧儒祖父)及其子侄、外孙周丙煃、舅父赵文麟、妻兄赵学熙、妹婿唐世钰等等;(4)是与潘氏有通家之好的苏州大族,如汪氏、吴氏、彭氏、陶氏、冯氏、顾氏、贝氏等等;(5)是潘馥的同年、旧友、同僚、上司等,如共同赴皖乞师的太仓钱鼎铭,共同举办团练的常熟庞钟璐、杨泗孙,江南地方官员丁日昌、刘郇膏等等。这些信札的写作时间集中于咸丰、同治、光绪年间,主要反映了晚清潘氏长房蓼怀公支的宗族关系、社会交往和日常生活,以及晚清官场生态、中外关系、社会秩序、士绅生活等。 从《贵潘友朋信札》可以看出,潘馥在贡湖公支的族叔潘曾莹(星斋)历任六部侍郎,潘曾玮(玉泉)亦任兵部刑部郎中,族弟潘祖荫更是圣眷正隆,位至工部、礼部、兵部、户部尚书及军机大臣,多次担任殿试和朝考的阅卷大臣,门生故吏遍天下,这个隐形的权力网络使得蓼怀公支在苏州地方的实际影响力大大增强,许多姻亲、同年、故旧都是冲着这个网络而致信潘馥寻求帮助。如陈世樑致函潘馥,称:“谂知老夫子大人为上游所器重。”(第二卷,第189页)陈光葆也说:“知长者经济才猷,故为上游器重。”(第二卷,第192页)金许洪通过潘馥的举荐优先获得湖南湘阴县丞的实缺,但赴任之后发现湘阴远离家乡,作为副职的县丞也是“清苦冷署”,形同鸡肋,于是再次致信潘馥:“兹又恳者,杨君与翁方伯系属至戚,令叔玉泉先生与杨君至好,用再函恳尊兄于令叔处转恳杨君,再为函致方伯,并求阁下一并嘱恳,俟有知县缺出可以题补之处,务祈及早补用。”(第三卷,第17页)这封信札清晰地呈现了金许洪的跑官路线图:金许洪→朋友潘馥→族叔潘曾玮(玉泉)→至交杨君→至戚翁方伯(湖南布政使)。在这一权力链中,贡湖公支的潘曾玮显然是关键的环节。

根据《贵潘友朋信札》所示,潘馥的字号除了家谱中的“小雅”之外,还有多种:晓雅、筱雅、筱涯、筱霞等等。太平天国运动前后,筱雅除了奉旨随办江南团练外,他凭借特殊的关系和个人能力获得了办理布捐和厘金的美差,据杨庆麟信札透露:“昨晤柘农,谈及宫保处议论,颇以松沪捐事办理尚属得法,嘱勿轻有更张,以前并卡之说可置不议矣。”(第二卷,第23页)晚清上海的布捐局和苏州的牙厘局皆是世人趋之若鹜的利薮,筱雅因此成为亲友故旧竞相请托的红人,从贵潘友朋信札中可以发现,潘世璜之婿汪景纯、潘馥亲家沈玮宝、潘馥堂兄潘霨、潘馥妹婿唐世钰、潘馥表侄章志壬、冯桂芬弟子张曾旺,以及彭慰高、江潮等人,都曾向潘馥自荐或举荐亲友入局。

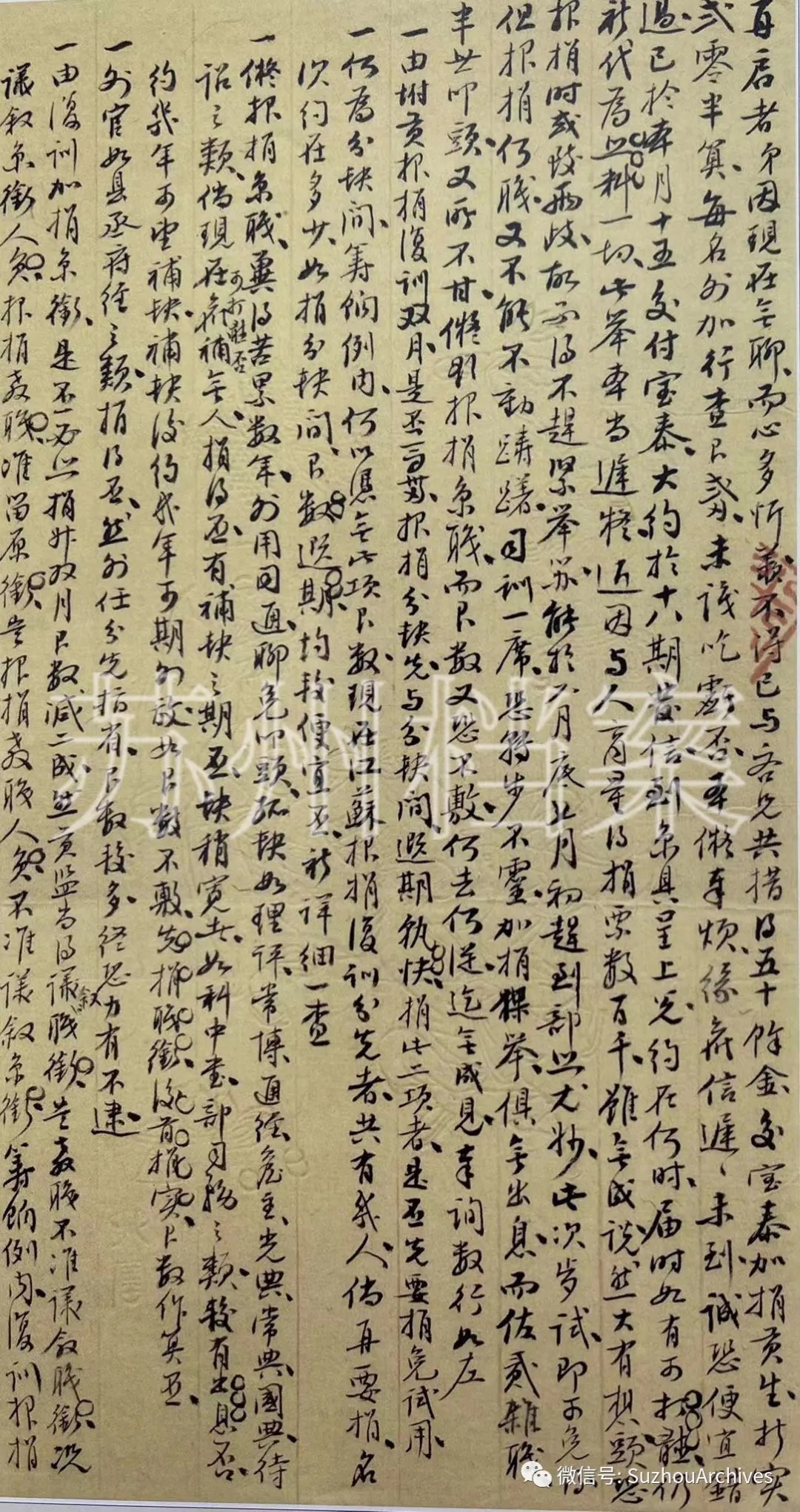

在潘氏蓼怀公支中,潘馥的官位不及潘霨,诗词成就不及潘钟瑞,但他能力最强、人脉最广,俨然是蓼怀公支族长式的核心人物。太平天国运动之后,潘氏经过数年流散之后,开始宗族的重建恢复,从兄潘茂先在给潘馥的信中称赞说:“家中将公屋修葺改造,以安祖先栗主,并平时坐憩之地,已估工择吉,各弟兄凑资成之。难后仍能撑起二百年祖基,非吾棣及桐弟同力倡任,谁能成之?”(第四卷,第130页)从兄潘霨长年旅宦在外,经常收到潘馥寄送的家乡土产、族人消息和贴心的问候,潘霨也委托他招募幕友仆从,从他们通信的频率和无话不谈的内容,可以发现彼此的感情与信任超出一般族人与朋友。 就研究潘氏宗族日常生活史而言,潘钟瑞和潘嘉穗的信札尤为重要,仅从篇幅上看,他们二人的信札就占三百余页,相当于全部信札的五分之一。潘钟瑞(1823—1890)因为厌恶八股文,所以捐了贡生之后就不愿参加科举,主要以坐馆课徒为业,但他好“立言”,不仅填词“无与抗手”(第一卷,第157页),而且留意文献记录与保存,他撰写的信札与日记一样,非常详细。潘嘉穗与胞兄潘馥之间的通信几乎成为日常生活的一部分,每年的通信都有独立编号,每封信札都要回复,邮寄遗失的信札也必须有所说明,其信札内容广泛,几乎是潘氏日常生活的实录,这对研究潘氏的家庭伦理、社会交往、宗族情感、生活消费、职业观念、疾病医疗,以至盐业兴衰、民众心态、太平天国运动等问题都是非常珍贵的资料。 《贵潘友朋信札》不仅拓展了潘氏宗族史研究的资料空间,同时还展示了晚清官场晋升规则的运行实态,从中可以看到底层士人和官员的激烈竞争和焦虑心态。众所周知,晚清仕途壅塞,士人晋升极为困难,而朝廷为解决财政困难,大开捐纳之门,从而加剧了仕途的竞争。再加上太平天国运动,清廷亟需军事人才效力,从而导致用人政策的变化,“若候补京官,须打仗者方能得‘免选’字样,捐至知府,亦不能以寻常出力保至道员”,所以吴景萱感叹说,保举“事事从严,真无出头之路。”(第一卷,第226页)对于这种残酷的仕途竞争,《贵潘友朋信札》提供了大量生动的事例,透过这些案例,僵硬的制度变得活化了,政治制度的研究可以从社会生活史的角度呈现更为丰富的面相。 潘馥曾任“候补刑部主事、江西司行走”多年,属于在朝廷挂职锻炼过,后来又在苏沪地区负责布捐、厘捐,谙熟各项制度与惯例,而且多位族人在朝野担任要职,消息灵通,所以很多亲友为了少走弯路、优先补缺,总是向潘馥请教捐纳、保举细则,托其举荐转圜。潘嘉穗意欲通过报捐,免除岁试之烦恼,但报捐何职,踌躇不定,于是咨询胞兄潘馥:“司训一席,恐转步不灵;加捐保举,俱无出息;而佐二杂职,半世叩头,又有不甘。拟欲报捐京职,而银数又恐不敷,何去何从,迄无成见。”(第五卷,第28页)赵文麟为了亲戚鲍文林进京候选,恭维外甥潘馥说 “知足下久客京师,现复观政秋曹,吏、户两部必有相知。抵都后,望将部办中稳妥可靠者,先为引导”,以免将来引见时虚糜费用。(第三卷,第69页)前述金许洪在给潘馥的信中直言:“所有知县补用,如无上宪栽培,难望即行题补。”(第三卷,第17页)可惜他费尽心机,却在到任不到半年就赉志病逝,落得人财两空,成为候补者的一大悲剧。

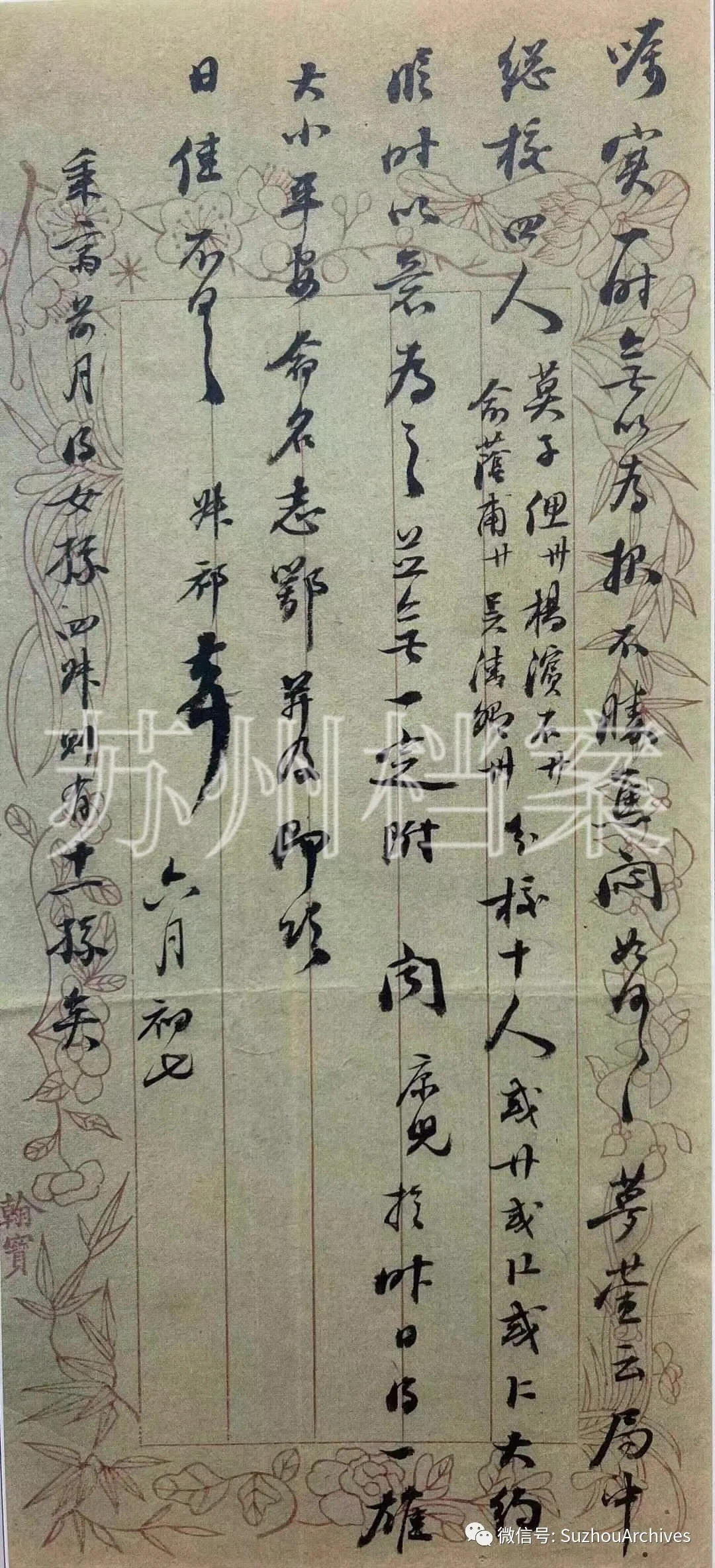

仕途的壅塞,迫使绝大多数寒士、贫士根本不敢在捐纳保举上存有幻想,只希望谋得一份差事糊口。寒士谋生的基本途径是充当塾师,束脩很低,属于郑板桥所说的“半饥半饱清闲客”。从《贵潘友朋信札》透露的信息看,即使是在经济文化发达的苏州,普通塾师每年的实际束脩可能只有20—30两银子。如潘秉钧(子衡)给姑父查振采推荐塾师汪先生,查说通常馆谷只有30番,因为自家人推荐,可以增加到40番。1枚番银大约折银0.73两,40番合计约30两银子。(第三卷,第100页)微薄的束脩,生活的艰辛,使得江南寒士谋生的另一个重要途径就是充任幕友,或到官方的厘金局、布捐局、书局、保甲局等担任职员。根据《贵潘友朋信札》的记载,各局职员的平均薪水与在上海租界洋行供职的中国文人相当,甚至略高,如刘郇膏奉筱雅之嘱,支付顾河翁“两月薪水,计钱五十二千文”,支付赵文开两月薪水 “钱四十八千文”(第一卷,第149—150页)。潘遵祁致筱雅函称:“局中总校四人(莫子偲卅,杨滨石廿,俞荫甫廿,吴清卿卅)、分校十人,或廿或□或□,大约临时以意为之,并无一定。” (第四卷,第7页)绍兴人拔贡孙廷璋是潘筱涯的京城旧友,多次致函筱雅恳求帮助谋职,谦卑焦虑之至:“弟待此度命,而日来未荷德音,五心烦躁,殆未可喻。好歹求老兄为我作成则个,余生出自再造矣,延跂之至!”“无日不思奉诣,终觉巾屦粗野,恐为戟门典诣者所弃。”“弟于朝不保夕之中,屏息以俟,至今无素丝之招,……弟绕树三匝,度日如年。”(第一卷,第182—184页)诸如此类,不一而足。

潘馥的壮年正处于太平天国运动前后,亲身参与江南团练、安庆乞师、主持捐局,社会交往复杂,因此其往来信札所谈也不单纯是个人生活琐事,而是反映了那个时代的丰富信息。从兄潘霨多谋善辨,先后担任山东登莱青兵备道、山东第一个开埠口岸烟台的东海关监督,后来官至湖北、江西、贵州等地布政使、巡抚,成为主政一方的地方大员。与潘祖荫的谨慎寡言不同,潘霨的信札中既谈家族私事,也谈官场公务,因此,其信札包含了海关关税、捻军、匪情、衙门事务等信息。胞弟潘嘉穗与潘馥关系亲密,几乎充当了潘馥旅宦外地时的家乡耳目,他向潘馥详细报告太平军东征苏、常之前的各种消息以及苏州的形势。太平军占领苏州之后,亲友的信札中不时通报各自逃亡江南乡村(甪直、光福等地)、苏北(海门、崇明等地)和上海租界的行踪,从中可以体会到这场战乱对江南大族所造成的巨创,也更能明白当时江南士绅为什么将1860年的战乱称为“庚申之难”。 总之,《贵潘友朋信札》具有重要的史料价值,不仅可以拓宽苏州潘氏家族史的研究空间,同时对近代江南社会与文化史的研究也具有重要意义。借助于现代科技,《贵潘友朋信札》的高清彩版最大限度地保留了信札原貌,其彩笺之构图、笔法之缓急、称谓之讲究、谦敬之拿捏、口吻之分寸,都在向世人传递着自己的心声,相信在读者诸君心中也一定会获得历史的回响。

节选自《贵潘友朋信札》序

|

|||||

| 【我要打印】 【关闭窗口】 |