| 故家乔木常不朽:天平红枫的今与昔 | |||||

|

|||||

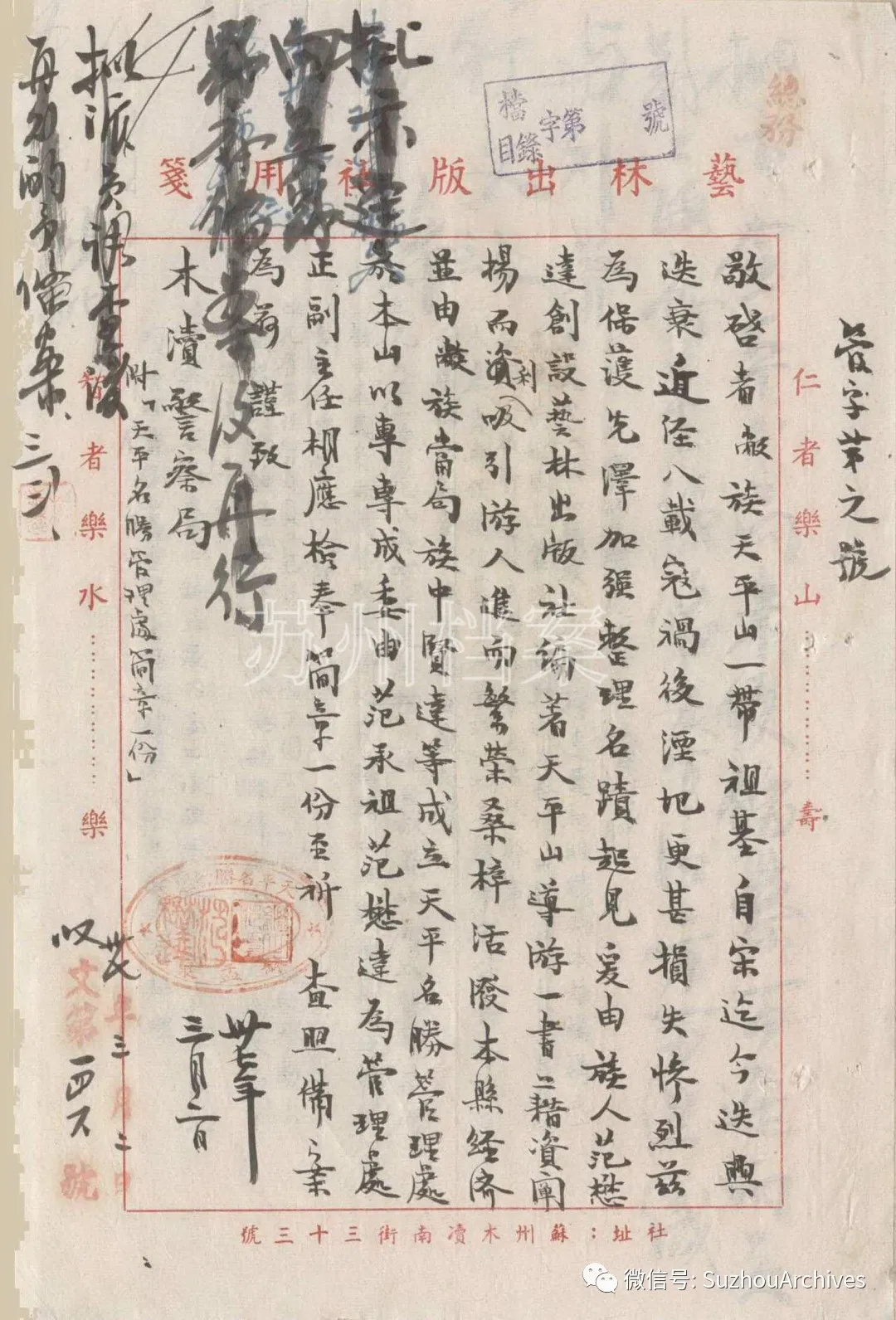

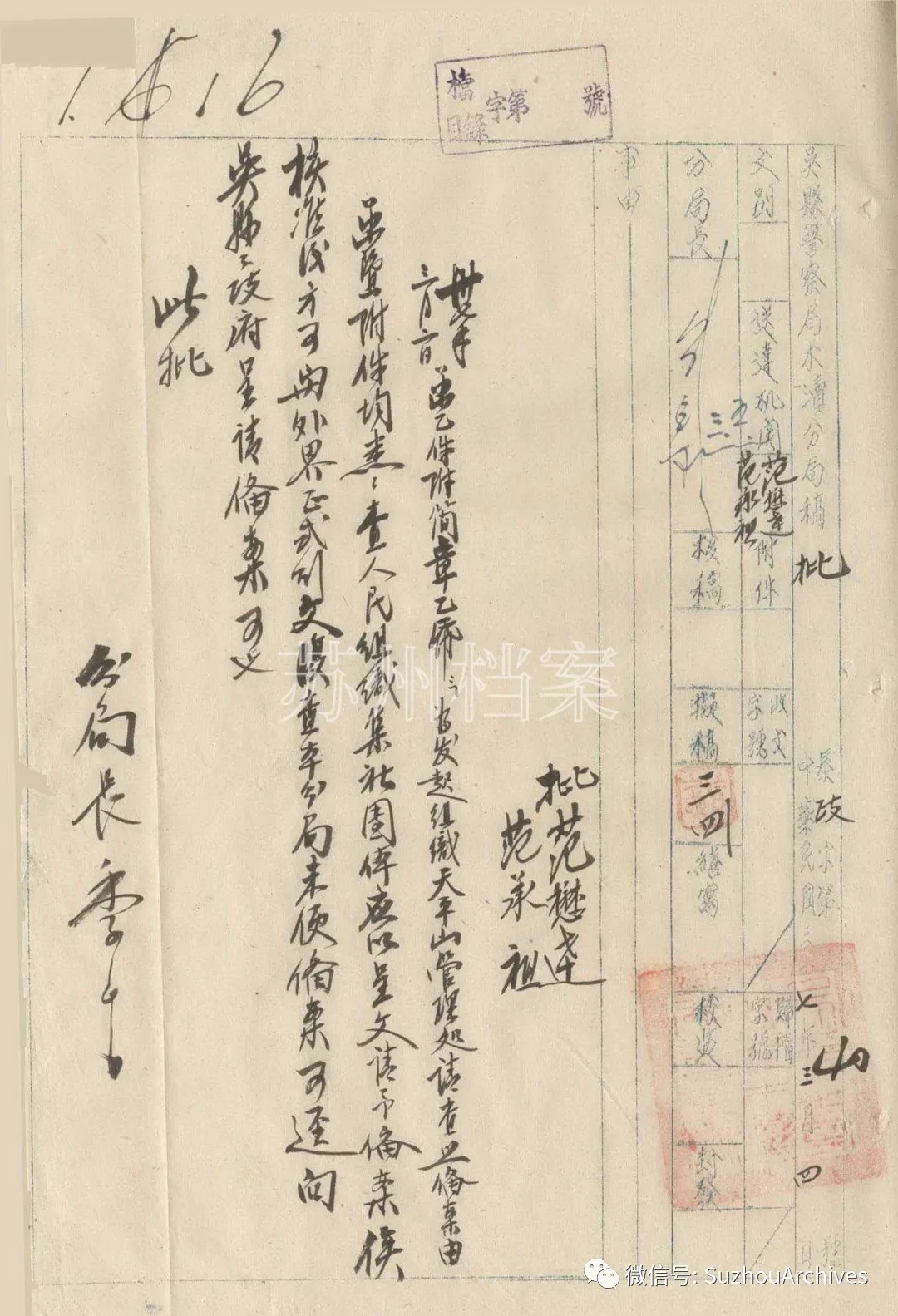

作者:俞正阳 苏州著名的范氏家族于1948年3月间向当局提交的一份申请书,为我们揭开了天平山一段重要往事。 申请书原件现藏苏州市档案馆,通篇由钢笔在竖笺纸上写成,字迹工整中略带飘逸,大意是说:天平山的名胜古迹自宋代以来屡兴屡废,自1937年苏城沦陷后,又遭受了日寇长达八年的蹂躏与破坏,情状堪忧。为了保护祖先范仲淹的历史遗迹,同时发展旅游繁荣本地经济,范氏家族希望发起成立天平名胜管理处,委派族人范承祖、范懋达担任管理处正、副主任。同时成立艺林出版社,专门出版发行介绍天平山名胜古迹和历史故事的普及读本。 范氏家族的申请书 有关部门的批复 孤云飞处是松楸 位于苏州城西的天平山,与北宋贤相范仲淹有着极为深厚的渊源,这里不仅坐落着范公祖墓,也是整个范氏家族的根脉所在。位于山麓的范文正公忠烈庙,古往今来有无数名流贤士前来拜谒。“范公存庙貌,山气亦增高。后乐先忧事,拜公天下豪。”吴门画派宗师沈周的这首小诗颇能代表后人对范仲淹的崇敬之情。在他们眼中,范公已然成为天平山的代言人,千百年来,他与天平山的故事总是被不断讲述。 直接反映范仲淹与天平山关系的史料并不多,刊刻于南宋的《凤墅帖》中收有一件范仲淹写给同僚好友王素(字仲仪)的亲笔信,其中就提到苏州:“七郎云,欲南中置少屋业耳,礼制中更不迁居也,走知之矣。昔年持服欲归姑苏卜葬,见其风俗太薄。因思曾、高本北人,子孙幸预搢绅,宜复堂构,乃改卜于洛,思远图也。吴中松楸有数房照管,又与奏官,似两不失志。仲仪以谓如何?”因古人多在墓地种植松树和楸树,因而“松楸”也成了坟茔的代称。范家位于吴中的“松楸”即是天平山祖茔,范仲淹的高祖范隋,曾祖范梦龄,祖父范赞时,父亲范墉皆安葬于此。他谈及自己为母亲服丧之时,本想扶榇南下将其归葬祖茔,却因为遭遇“风俗”的阻力而作罢。虽然范母之墓最后被选在了洛阳伊川万安山,可他心中依然挂念天平祖茔,并专门将此事上奏朝廷,以尽慎终追远之责。聊聊数语间,透露出范公对原籍苏州复杂而深厚的感情。 据范仲淹二十世孙范兴禾在《范氏迁吴始祖唐柱国丽水府君墓门碑》中的记载:当文正公(范仲淹)在政府时,奏言臣家四世松楸,俱在于吴,请以白云庵为功德香火院,敕赐寺额。宋时将中央最高行政机构中书门下政事堂称为“政府”,范公入“政府”始于庆历三年六月,担任参知政事,止于五年正月外放邠州知州。《凤墅帖》中所收的范公信札大致就写于这段时期。 正是在这一年多时间里,庆历新政轰轰烈烈开始最终却黯然收场,给新政的推动和执行者们带来的是仕途的起落和人生的悲喜。身处波谲云诡的政治风云中,家乡苏州依然是范公最深的牵挂。此前,他曾在苏州置义田、设义庄、办义学,并发动族人对族谱进行修订,让这个原先“风俗太薄”的家族形成优良家风并世代传承。尽管范公百年后没能回归天平祖茔,但这片奇秀山水却因他而增色不少。

红树萧萧阁半开 天平山素以“清泉、怪石、红枫”三绝闻名海内,其中尤以红枫最负盛名。天平红枫为枫香种属,本非苏州土产。据《天平山志》记载,天平之枫最早是由范仲淹第十七世孙范允临(1558—1641)在万历四十三年(1615)辞官回苏营建天平山庄时所植。 根据清初人汪琬《前明福建布政使司右参议范公墓碑》中的记载,范允临字长倩,号长白,宋范仲淹十七世孙。先世居吴之支硎、天平两山之间,曾祖范汝信移居华亭。及允临贵,复居吴县。范允临是万历二十三年进士,中进士后“授南京兵部主事,改工部,历员外郎、郎中,俱在南京。出为云南按察司佥事,提调学政。迁福建布政使司右参议,未至任而归。”我国野生枫香种群主要分布于四川、云南、湖北、贵州、广西、广东、福建等南方省区,这与范允临的宦游轨迹重合颇多,他在任职地或回吴途中收集枫香树苗是极为方便的。 由于缺乏文献记载,还原范氏当年栽枫的细节颇为不易。北京故宫博物院藏有一件范允临行书诗轴,根据诗中意象推断,描写的应该是天平山庄和山庄后的小孤山梅林。诗轴右上角还钤有一枚“萧萧阁”引首章,其显然是以主人斋号入印。范允临当年拥有的宅园不止一处,但唯独天平山庄以楼阁闻名。董其昌《范长倩偕隐天平山居四首》有“滇海奇游万里馀,天平楼阁化人居”之句。晚明散文家张岱到天平山拜访范允临,亦注意到山庄中的“绘楼幔阁”。 以范允临之渊博,给厅堂楼阁及园中景物题名不会没有出典。“萧萧”原是形容风拂草木发出的声响,因为枫树遇风则鸣,故唐人常以“萧萧”二字形容枫林,如张祜《华清宫四首》中的“红树萧萧阁半开”,又如许浑《秋日赴阙题潼关驿楼》中的“红叶晚萧萧”,再如戴叔伦《过三闾庙》中的“萧萧枫树林”。由此不难想见,当年范允临根据唐诗意境在山庄营造枫林景观,而萧萧阁应该是专为赏枫而设的楼阁。晚明时期表现秋景的设色山水图中,经常出现红叶与苍松相互掩映的画面。造园如作画,范允临为山庄设计景观时,亦十分注重青松与红枫的搭配,他曾为晚明吴门画家张宏所绘《天平万笏》册页题诗道: 天平西岭草萋萋,旧种寒松望不齐。 涧底石泉流落叶,山头月出鸟还啼。 在距今400多年前的一个深秋时节,范允临登上天平山欣赏秋景,山中秋草萋萋,昔年种下的松树还没完全长成,看上去高高低低。他从南方带来的枫香树此时尚未形成万丈红霞的壮观,但山泉中流动的片片红叶也颇有诗情画意。

年年秋色照丹枫 来不及等到枫树长大,崇祯十四年(1641)84岁的范允临走到了生命的终点,三年后,国祚276年的大明王朝寿终正寝。 生于崇祯二年的文学家朱彝尊(1629—1709)晚年来到天平山时,清朝立国已经一甲子余。他的《天平山谒范文正公祠》诗以“今睹天书银牓在,年年秋色照丹枫”结尾,并自注:“康熙四十四年(1705)御书‘济时良相’扁悬诸南檐祠,有老枫三十本。”此时距离天平山庄落成将近百年,朱彝尊眼中的枫香树此时已显现婆娑老态。 宋荦(1634—1714)于康熙三十一年至康熙四十四年担任江苏巡抚,被康熙帝誉为“清廉为天下巡抚第一”,是朱彝尊的同时代人。他治理江苏期间勤政爱民,救灾济困,深受百姓拥戴。宋荦也是个旅游达人,当听说天平山拥有苏州最美的红叶景观时,康熙四十年(1701)农历九月,他忙里偷闲到此一游。连蜷雅柏攒,夭矫霜枫矗。或绚如赪虬,或灿如黄菊。参差青松间,一一媚晴旭。晴朗的天气让宋荦心情大好,他注意到,天平山的枫叶在秋季呈现不同色彩,有的已经红透,有的呈现金黄,错落于苍松翠柏之间。生活在乾隆至道光年间的苏州状元石韫玉(1756—1837)对天平红枫的热爱丝毫不逊前贤,赏枫归来每每吟诗作赋,将“凉秋九月霜华零,丹黄杂糅若绣屏”的景色描摹得淋漓尽致。他还将红枫与范仲淹的先贤懿德联系起来,呼吁世人像尊敬范文正公一样爱护这些古枫树。受官宦、名士们的影响,天平赏枫活动迅速风靡起来,并逐渐成为一项吴地民俗。与石韫玉同时代的苏州人顾莼(1765—1832)在《吴中风景》中写道:“丹枫烂漫锦妆成,要与春花斗眼明。虎阜横塘景萧瑟,游人多半在天平。”聊聊二十八个字描绘出当时天平赏枫的盛况。介绍苏州民俗风物的《清嘉录》对天平红枫更是推崇备至:“郡西天平山,为诸山枫林最胜处。冒霜叶赤,颜色鲜明,夕阳在山,纵目一望,仿佛珊瑚灼海。”苏州人做事向来讲究时令,过去以农历十月十五日下元节后为天平观枫活动的最高潮,看过了枫叶,一年的游事才算圆满。

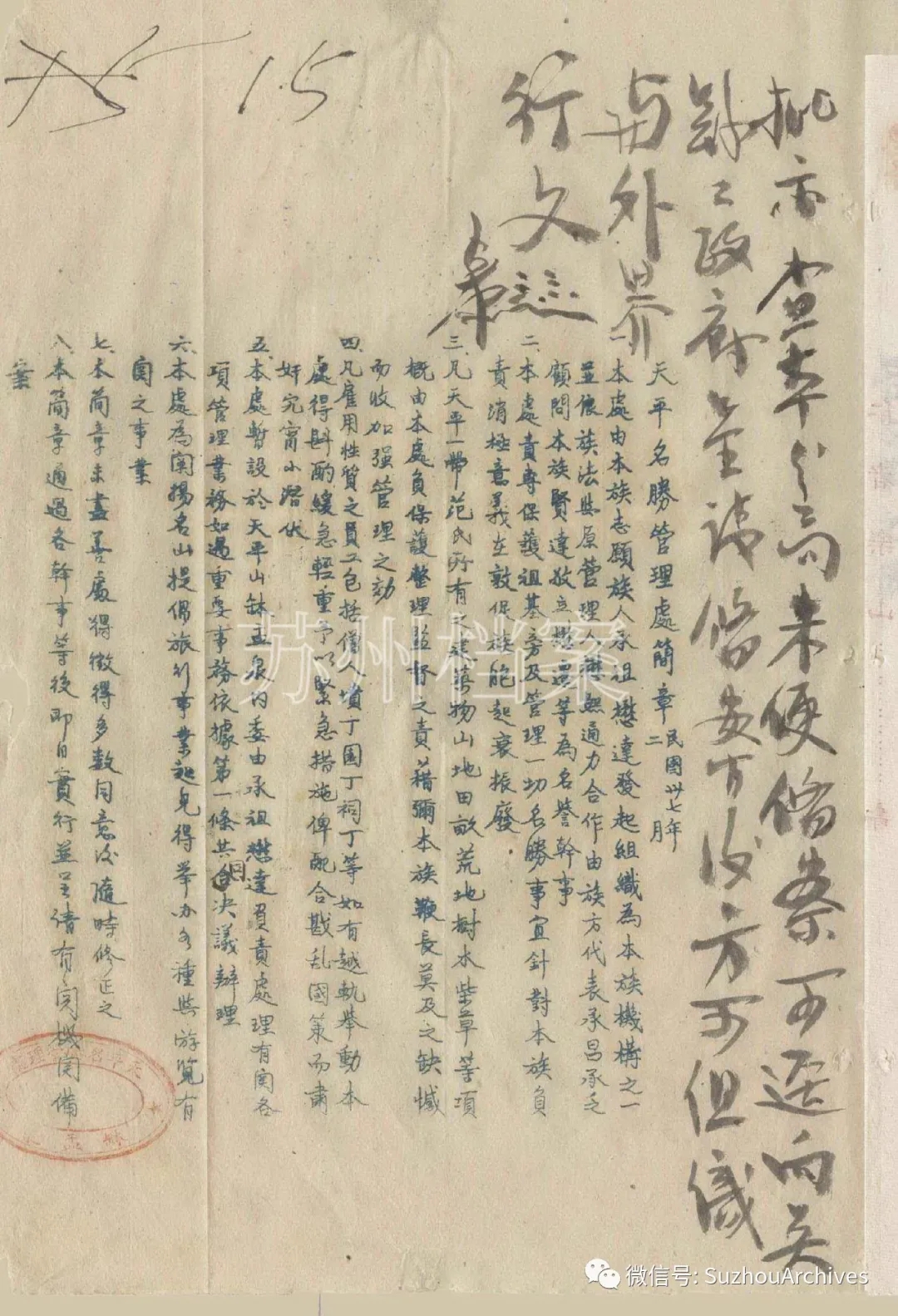

风景天然足漫游 清代自道、咸以来外患内忧,苏州很多名胜古迹已是面目全非,旅游活动亦受到影响,但天平赏枫的习俗依然延续了下来。光绪乙酉年(1885)深秋,客居苏州的吴昌硕(1844—1927)跟随朋友到天平山游玩。当时的天平山虽然荒凉,但百年古枫在历经风霜洗礼与朝代更迭后展现出的惊人生命力,还是让吴昌硕他们震撼不已。直到夕阳西下,一行人才兴尽而归。 自吴昌硕登临天平后的百年间,接踵而至的赏枫人中有徐悲鸿、颜文樑、吴湖帆、陆俨少、李可染、林风眠等赫赫有名的艺术大师,甚至连京剧泰斗梅兰芳也曾倾倒于天平红枫的艳丽。他们有的专程为写生、寻找艺术灵感而来,有的只是偶过姑苏,应友人之邀到天平闲游。 随着近代中国报刊业的兴起,天平红枫名声的传播已不完全仰赖名流才士们的诗文书画。1927年春,以提倡旅游为宗旨的《旅行杂志》由近代银行家、旅游业创始人陈光甫创办于上海。《旅行杂志》1935年第十号在显著位置刊登了天平古枫林照片,并有关于天平红枫的介绍:“(天平)山多枫树,秋深时枫叶冒霜尽成红霞,又为苏地著名佳景。”民国时期,有关天平红枫的介绍屡屡见诸报章、杂志,使之迅速蹿红。 自北宋以来的大多数时间,天平山都在范氏家族的管理维护之下,但范氏后人对祖茔之山进行旅游开发却是一项创举。1933年9月10日,灵天路的前身景范路正式通车,极大地方便了前往天平赏枫的游人。为这条路的建设奔走出力的人中就有范氏后裔,道路最后被定名为“景范”,正是取景仰范仲淹之意。1948年2月,范氏族人共同拟定《天平名胜管理处简章》,规定天平名胜管理处与义庄、义学一样,都属于范氏家族机构,其最核心的职能是对族产进行保护,天平山一带范氏家族所有之建筑、山地、田亩、荒地、树木、柴草等,均由管理处统一履行保护整理之责。有了管理的保障,旅游开发事业方得以次第兴办。在范氏族人的不懈努力下,天平山也开始由郊外山野向真正意义上的旅游景区转变。

是年,由艺林出版社社长、范仲淹第二十九世孙范懋达主持编印,范烟桥、范君博等范氏名人提供文化支持的《天平山导游》正式对外发行三万册,这也是最早一本专门介绍天平山的旅游书刊。这本口袋书以“霜枫红拥御碑亭”彩图为封面,主打红枫品牌以吸引游人。范懋达的同宗兄弟范以日还欣然赋诗称道红枫之美: 夕阳红树最宜秋,风景天然足漫游。 系个舟儿安个砚,不须磊石再成楼。 1949年4月27日,苏州解放。不久之后,范氏族人将包括天平山在内的族产捐献给人民政府。1954年初,当时的苏州园林管理处正式接管天平山,并于是年5月开始陆续修缮御碑亭、接驾亭、高义园等建筑,疏浚十景塘,对历经劫难存活下来的古枫展开保护。同年8月1日,天平山作为公共景区正式对游客开放,一年一度的天平赏枫民俗不仅延续了下来,而且相比以往更盛,慕名前来采风、写生、创作的文学家、书画家、摄影家不知凡几。改革开放后,景区管理处对天平古枫的保护力度不断加大,并逐年补种枫树,红叶景观效果显著提升。如今每到深秋,游人来到天平,映入眼帘的是一幅枫红、松青、水碧的绝妙景观,比之古人所见可谓远胜矣!

|

|||||

| 【我要打印】 【关闭窗口】 |